L'IMPOSTURE de l'ARBITRAIRE

"Ce qui a été cru partout, par tous et pour toujours, a toutes les chances d'être faux !"

Paul Valery

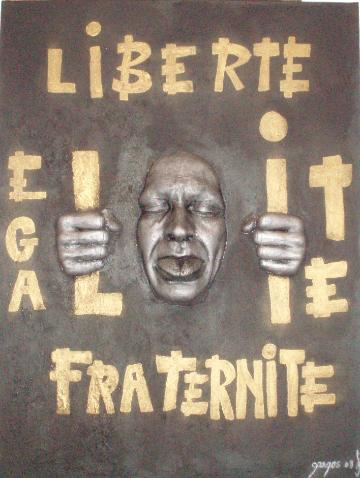

LES ERREURS de la SCIENCE

La science avance et la linguistique officielle n'échappe pas à cette loi. Né à Genève au début du XXe siècle avec le Cours de Ferdinand de Saussure, elle s'appuie sur un constat devenu dogme: l'arbitraire des mots, et plus spécifiquement des signes verbaux. Pour la majorité des linguistes, les mots ne seraient donc que de simples signes, issus d'une convention sociale tacite propre à chaque peuple transmise de génération en génération. Selon cette théorie, aucun lien ne relierait dans notre cerveau la perception des sons ou des lettres d'un mot avec le référent qu'il désigne. Aucune connexion motivée entre le signifiant et le signifié, entre l'image acoustique et le concept ! Ce postulat, érigé en vérité absolue, résiste encore aux critiques et n'a pas été relégué parmi les grandes erreurs de la science. Valéry suggère que les idées admises universellement et durablement ne sont pas forcément vraies, mais au contraire suspectes. Cela vise la tendance humaine à confondre consensus et vérité. Une croyance peut être largement partagée pour des raisons sociales, affectives, religieuses ou politiques, sans qu’elle repose sur une démonstration rationnelle.

Ainsi l'histoire humaine est jalonnée de certitudes scientifiques autrefois réputées irréfutables... et tombées depuis dans l'oubli total. On croyait que la Terre trônait fixement immobile au centre de l'univers ; on enseignait la génération spontanée en croyant que la vie pouvait surgir spontanément de la matière inerte - et il fallu attendre Copernic et Pasteur pour balayer ces illusions. En 1859, Darwin infligea à l'humanité un choc biologique, narcissique et religieux : l'homme n'était plus l'origine sacrée de la Création, mais le fruit d'une lente évolution animale; et le chimpanzé, son lointain cousin, partage avec lui 99% de son patrimoine génétique. La Genèse de la Bible perdit alors tout statut d'histoire factuelle, ne relevant alors plus que du symbole.

On pourrait aussi évoquer la théorie des humeurs, pilier de la médecine antique européenne, popularisée par le Corpus hippocratique. Elle justifiait des pratiques comme les saignées, les purgations et les clystères, méthodes que Molière tournait déjà en ridicule, tant elles aggravaient en général l'état des patients. .

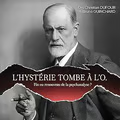

L'hystérie, un terme dont l'étymologie dérive du mot "utérus", était, selon les conceptions de l'Egypte ancienne et de la Grèce antique, causée par des déplacements anormaux de l'utérus, lequel migrerait dans le ventre de la femme à la recherche d'humidité ! Cette théorie ne disparaîtra véritablement qu'à la fin du XIXe siècle, lorsque le monde médical commencera à lui reconnaître une étiologie psychique. Cette pathologie fut attribuée par Freud et son maître Breuer à une patiente qu'ils désignèrent anonymement sous le pseudonyme d'Anna O. dans leur publication commune Etudes sur l'hystérie en 1986. Ce n'est qu'en 1954 que l'on apprit, grâce au psychanalyste anglais Ernest Jones, biographe de Freud, qu'Anna O. était en réalité Bertha Pappenheim, jeune femme reconnue comme la première assistante sociale d'Allemagne, à qui ce pays a d'ailleurs dédié un timbre à son éfigie.

Cette jeune femme, suivie par Breuer de novembre 1879 à juin 1882, aurait été "guérie" par une cure de la parole d'un an et demi. Ce cas est devenu le cas princeps ayant fondé la psychanalyse freudienne. Cependant, il fallut attendre les années 1960, et la découverte de documents archivés à la clinique suisse de Bellevue à Kreuzlingen - où la patiente fut hospitalisée en 1882 - pour apporter la preuve que cete guérison relevait du mensonge de Freud et de son mentor. Dans Le Crépuscule d'une idole, Michel Onfray dénonce les tromperies et affabulations freudiennes, dressant le portrait d'un Freud charlatan, misogyne, phallocrate, antireligieux, ayant bâti une discipline à partir de ses propres troubles psychiques et turpitudes: un modèle personnel qu'il généralise à l'ensemble du genre humain.

Le médecin généraliste, auteur de ce site, a publié en 2021, avec l'un de ses confrères, l'ouvrage "L'hystérie tombe à l'O.". Leur étude clinique démontre qu'en réalité, Bertha Pappenheim souffrait d'un tuberculome cérébral de la scissure de Sylvius gauche, présentant une quinzaine de signes cliniques neurologiques spécifiques correspondant parfaitement à cette pathologie. Bertha mit en réalité neuf ans pour guérir de sa neurotuberculose !

Le constat est donc encore plus grave que celui établi par Onfray : la psychanalyse freudienne, considérée comme une nouvelle science ou une thérapie psychique révolutionnaire, repose en fait sur une erreur de diagnostic cliniquement manifeste, ce qui remet totalement en cause sa validité. Comme l'espère Onfray, il devient impératif qu'une psychanylse post-freudienne vraiment scientifique voie le jour. Ce site qui met en évidence un triple refoulement originaire de la langue maternelle, engendré par un Surmoi qu'il serait plus adapté de nommer un Tu moral éducatif donne cependant raison à l'intuition freudienne. Il existe bien un inconscient. Il a bien la structure d'un langage comme le déclarait Lacan, car il est une langue dont les unités submorphémiques ont formé tous les mots conscients de nos paroles et de nos écrits. La découverte d'une véritable langue de l'inconscient permet désormais de psychanalyser tous les mots en déliant les noeuds doubles et triples des signifiants qui masquaient le sens premier de nos mots avec un savoir jusqu'alors insoupçonné.

Certains peuvent se demander ce que vient faire ce commentaire sur la psychanalyse freudienne dans cette introduction contre l'arbitraire des mots ? Il s'agit d'abord de montrer que la psychanalyse fondée sur une théorie contemporaine de celle de l'arbitraire du signe de Saussure, admise par une communauté intellectuelle pendant un siècle, peut s'avérer fausse. La cure psychanalytique repose sur la parole des analysés, sur leurs mots et en particulier sur le savoir caché des signifiants qui serait enfermé ou refoulé dans l'inconscient. Pour le psychanalyste Lacan, l'inconscient a la structure d'un langage et le signifiant prime sur le signifié. Mais son incapacité culturelle à franchir la "barre" entre le signifié et le signifiant le contraint à imaginer la théorie nébuleuse d'une "lalangue", qui ne convaincra que quelques disciples, de plus en plus rares. A l'inverse de son contemporain, le linguiste Ferdinand de Saussure, Sigmund Freud était partisan du déterminisme de nos actes et de nos paroles qu'il attribuait à l'inconscient individuel auquel le langage ne saurait échapper. Le poète René Char préssentait, lui, l'existence d'un savoir non conscient dans notre expression orale spontanée : "les mots qui surgissent savent de nous des choses que nous ignorons d'eux." Nos mots sont en réalité construits par les unités d'une langue de l'inconscient dont les sens ont peu évolué à travers le temps contrairement à nos mots conscients. Il s'agit de comprendre pourquoi cette langue assez simple n'a pas été jusqu'alors découverte.

L'ERREUR PRINCEPS de SAUSSURE

Si le "mot" (morphème pour les linguistes) reste la plus petite unité significative d'expression dans nos discours et nos écrits, les phonèmes et les lettres qui le composent sont-ils vraiment dépourvus de motivation mentale cachée ? Les séquences phonétiques et/ou graphiques qui le forment sont-elles sans lien avec le référent désigné ou le signifié évoqué ? N'auraient-elles pas conservé une motivation originelle qui s'est perdue au fil du temps ? L'arbitraire du signe verbal ne serait-il, en réalité, qu'une question de démotivation diachronique (au cours du temps)?

Ce qui frappe le linguiste moderne examinant les langues les plus anciennes, c'est le constat que la langue ne recouvre pas simplement le réel comme une pellicule fine sans consistance sinon conventinnelle, mais comme une substance bien matérielle, se fondant dans le réel. Lorsque l'homme, dit "primitif", parle, symbolise, communique, et qu'il établit une distance entre lui-même (le sujet) et le dehors (l'objet référent réel) pour le signifier dans son langage, il ne perçoit pas cet acte comme une abstraction, mais comme une participation à l'univers environnant.

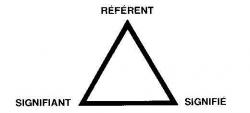

Dès le début de son Cours, Saussure affirme péremptoirement que "le signe est immotivé sans attache naturelle avec la réalité". Comme le même objet, le référent, est désigné par des mots différents selon chaque langue, Saussure et ses disciples en ont rapidement déduit que le mot - ou signe verbal cérébral (psychique écrit-il) - serait purement arbitraire et représenterait la plus petite unité sémantique de la langue. L’arbitraire du signe linguistique constitue en effet le premier principe qu'il définit en ces termes : "Le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire. Cela signifie simplement que le concept n’est lié par aucun rapport intérieur avec la suite de sons qui composent son signifiant."

Ainsi, selon la science saussurienne officielle, le mot serait un signe linguistique "C.I.A.", c’est-à-dire Conventionnel, Immotivé, Arbitraire, totalement coupé de l'objet référent qu'il désigne. Or, nous allons le montrer, le signifiant est en réalité infiltré par des agents secrets doubles - sonores, puis graphiques - dont nous avons aucune conscience et qui se transmettent incognito d'une génération à l'autre. Il s'agira donc de les démasquer !

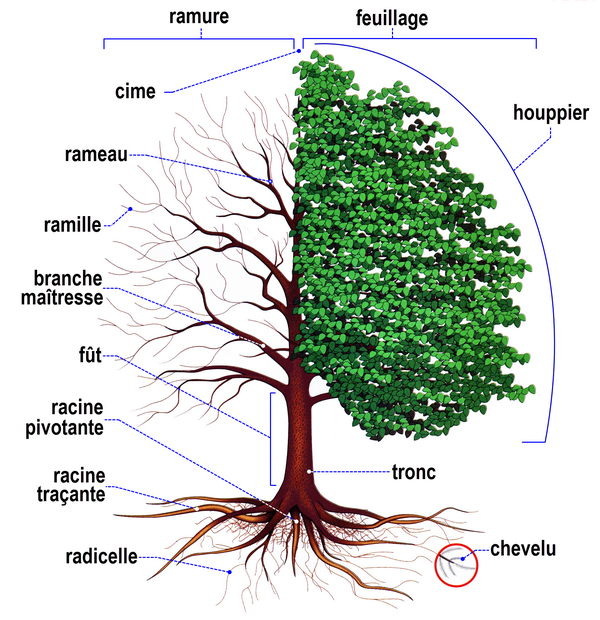

Devant l'image de l'arbre, qu'on nomme référent, on associe dans son cerveau selon sa langue des signifiants différents comme en témoignent les mots arbre en français, Baum en allemand et tree en anglais, trois signifiants sans phonème, ni lettre en commun, qui évoquent pourtant un signifié a priori identique. Saussure en a conclu que la dissemblance entre ces trois signifiants prouverait que la relation entre les choses et les noms ne dépendrait que d'une convention sociale tacite entre les locuteurs d'une même langue. Il n'existerait pour lui aucun lien motivé, ni la moindre connivence entre le signifiant et le signifié, entre le son et le sens. Tout serait arbitraire.

Référent

Triangle sémiotique de Saussure

Triangle sémiotique de Saussure

Signifiants différents signifiant français [arbr] signifiant anglais [tri] allemand [baoum]

selon les langues

Plus tard, le linguiste Benveniste précisera : "le lien entre le signifiant et le signifié n'est pas arbitraire, il est nécessaire. Le concept "arbre" est forcément identique dans ma conscience à l'ensemble phonique [arbr]." "Ce qui est arbitraire, c'est que tel signe et non tel autre soit appliqué à tel élément de la réalité et non à tel autre".

Cette conception ne diffère pas de celle de Saussure qui, dans son Cours de linguistique générale, affirmait que "La langue est comparable à une feuille de papier : la pensée est le recto et le son le verso ; on ne peut découper le recto sans découper en même temps le verso ; de même dans la langue, on ne saurait isoler ni le son de la pensée, ni la pensée du son." Le mot serait toujours un signe duel signifié (concept)/signifiant (image acoustique du signifiant) sans qu'il existat une motivation entre signifiant et signifié.

signifié/signifiant - coupés du référent

signifié/signifiant - coupés du référent

En 1993, Martinet, un linguiste disciple zélé de Saussure, osera encore confirmer ce principe :« en termes simples, l'arbitraire du signe implique que la forme du mot n'a aucun rapport naturel avec son son : pour désigner un arbre (le référent), peu importe qu'on prononce arbre, tree, Baum ou derevo (russe)." Cet énoncé qui a servi de principe de base à la linguistique saussurienne revient à dire que les cris d'animaux, retranscrits dans les langues par la voix humaine, n'ont aucun rapport naturel avec l'animal désigné: ainsi selon ce principe on pourait attribuer le cancanement (issu de ''coin coin'') au chat, le miaulement (issu de miaou) à la vache, le meuglement (issu de meuh) au lion, voire le bèlement (issu de bêêê) à la grenouille ! Entendre ce genre d'ânerie donne envie d'attribuer le "hihan" à Saussure et ses disciples qui imaginent et affirment de manière péremptoire que seule la différence phonique est nécessaire pour qu'un mot puisse exister dans le système phonique que serait une langue !

La linguistique repose sur cette grave erreur formulée par Ferdinand de Saussure : celle de l'arbitraire des mots, une théorie non démontrée qui sera réfutée sur ce site. "L'acte par lequel à un moment donné les noms seraient distribués aux choses, par lequel un contrat social serait passé entre les concepts et les images acoustiques, cela nous pouvons le concevoir, mais il n'a jamais été constaté. L'idée que les choses auraient pu se passer ainsi nous est suggérée par notre sentiment très vif de l'arbitraire du signe." Ainsi"La question de l'origine du langage n'est pas à poser " affirme sans vergogne Saussure.

Or, un sentiment, aussi vif soit-il, ne repose ni sur la logique, ni sur la raison. Nos sens peuvent nous tromper. Il s'agit de mieux appréhender la véritable nature des mots afin de réfuter définitivement ce principe et de démontrer la motivation qui les sous-tend.

1. Des prémisses erronées

Pour rester dans le champ sémantique de l'arbre, on peut citer deux variétés : le saule pleureur et le chêne-liège pour lesquels l'emploi de ''pleureur'' et ''liège'' sont totalement motivés. Le premier parce que l'eau qui ruisselle sur ses longues feuilles donne l'impression qu'il pleure et le second parce qu'on extrait le liège de son écorce.

On pourrait fournir maints autres exemples de motivation consciente de noms d'arbre : le cocotier est une espèce de palmier qui produit des noix de coco et le conifère porte (fero en latin) des cônes.

Baum, tree et arbre. Trois mots, trois souffles, trois voies pour désigner l'arbre. Est-ce le signe indubitable de l'arbitraire des mots comme on le répète ? Ou bien faut-il croire que chaque langue, en nommant, laisse affleurer un écho secret de ce qu'elle désigne ? Le français lui-même déploie ses branches : marronnier, pêcher, tremble. Ces noms singuliers, bien concrets, qui s'éloignent du mot arbre, n'en demeurent-il pas moins en son sein. Le "marronier" se souvient du fruit qu'il porte, le pêcher de même. Le tremble, lui, se manifeste par son frisson: le tremblement de ses feuilles à minces pétioles qui frissonnent au moindre souffle. Son nom vient du latin tremulus, qui a donné tremulare,"trembler." Ce tremblement voyage dans la langue: on le retrouve en médecine dans le trémulations du corps malade... ou dans les trémolos d'une voix qui vacille. Ecoutons leurs compagnons: trépidation, tressautement, tressaillement, trémoussement.... tous vibrent du souffle du groupe de consonnes "tr". Est-ce donc par hasard si l'on entend cette même séquence dans tremble, dans hêtre et jusque dans l'anglais tree ? Ou bien la langue, à notre insu, garderait-elle la trace d'un même bruissement originel, un murmure né des mouvements de frémissement des feuilles qui trouble notre vue ? Cette trace sonore est-elle vraiment fortuite et arbitraire ? A ce stade, rien n'est sûr. Reste une énigme, une intrigue fragile et fascinante, suspendue comme une feuille au vent qui agite celle du tree angais ou du tremble français: étrange alliance entre le son des mots et l'effet du vent dans les arbres.

Si l'on prend un certain recul, la déduction de Saussure n'est concevable que si, et seulement si, l'on admet au préalable que c'est l'ensemble phonique ou graphique du mot (le signifiant) qui représente le référent ou plus simplement qu'on pose le principe que le mot est la plus petite unité de la langue. Or, cet axiome de base est erroné ! Un simple raisonnement logique suffit à le contredire ou le réfuter. Pour reprendre le mot "arbre" français, les dictionnaires le définissent comme un végétal ligneux, de taille variable, dont le tronc se garnit de branches à partir d'une certaine hauteur, elles-mêmes couvertes de feuilles ou d'aiguilles, persistantes ou caduques, et qui se maintient ancré au sol grâce à un réseau de racines. Cette définition demeure néanmoins partielle, comme le montre le schéma suivant.

Il faut se mettre à la place de l'onomaturge, du créateur de mot, lorsqu'il veut représenter un arbre: comment exprimer toutes les caractéristiques de ce végétal avec seulement quelques phonèmes ? Imaginer que cette multitude de traits puisse être résumée, condensée ou figurée dans les deux phonèmes d'arbre, tree ou Baum relève soit du délire, soit d'un manque total de logique. C'est impossible ! Il faut donc affirmer que l'une des fonctions principales d'un mot - ou d'un signifiant - se limite à désigner le référent et en aucun cas à le représenter, puisqu'il qu'il se contente de l'indiquer. Il faut en déduire que si une seule caractéristique de l'arbre suffit à la désigner, on comprend aisément qu'on peut lui attribuer un signifiant totalement différent d'une langue ou d'un peuple à l'autre.

Les dictionnaires français définissent le mot comme un son ou un groupe de sons articulés, ou figurés graphiquement, constituant une unité porteuse de signification à laquelle est liée, dans une langue donnée, une représentation d'un être, d'un objet ou d'un concept. Il serait cependant nécessaire de préciser la nature de ce lien, qui reste du domaine de la désignation, se limitant à indiquer le référent auquel le mot correspond. Pour Saussure, ce lien est de nature mentale, psychique et relie uniquement l'ensemble de la chaîne du signifiant (la forme sonore ou graphique du mot) et le signifié (le concept associé). Il s'agit là d'une démarche intellectuelle, influencée par sa grande expertise des langues anciennes, mais totalement déficitaire sur la dimension biologique et la physiologique du cerveau, très succincte à son époque. Or, les aires du langage ne sont pas des îlots isolés dans notre sphère cérébrale, elles sont connectées au cerveau affectif et mnésique (système limbique), ainsi qu'aux aires sensorielles primaires et associatives qui occupent la plus grande partie du cortex cérébral temporal et occipital. Privés de la vue dès la naissance, nous aurions beaucoup de difficulté à nous représenter un arbre réel. Tous nos mots relevant du concret ont été créés en présence des objets référents qu'ils désignent, objets dont les caractéristiques sont des stimuli qui parviennent à notre cerveau par plusieurs canaux sensoriels : la vue (forme, relief, couleur), l'audition, le tact (superficiel, profond, douloureux, thermique), l'odorat et le goût.

Un second aspect de la langue concerne son expression orale qui nécessite la maîtrise de la phonation et, en particulier, de l'articulation. Un mot n'est pas une inscription neuronale de sons ou de lettres dans les réseaux corticaux des aires du langage: c'est aussi un ensemble de mouvements respiratoires et articulatoires indispensables à son émission orale, voire à sa transcrition graphique, depuis que l'écriture fait partie des acquisitions de l'homme évolué. En biologie, rien ne nait de novo: il n'existe pas de génération spontanée. Le fonctionnement neuronal nécessaire à la parole s'est progressivement développé chez Homo loquens (l'homme parlant), dont les ascendants, déjà capables de maîtriser l'usage de la main (comme en témoigne, par exemple, la taille des silex ou les peintures rupestres) communiquaient de manière gestuelle. Les langues des signes enseignées aux sourds prouvent qur la main peut exprimer l'équivalent approximatif du langage oral. La langue ne constitue qu'un sous-ensemble de la sémiologie.

Les aires du langage d'Homo loquens se sont élaborées à partir de réseaux neuronaux préexistant, semblables à ceux qui orchestraient, avant l'apparition du langage, le langage gestuel: les mouvements de la main et des doigts explorant l'espace et manipulant les objets. Ce langage moteur était lié à la fois à la vue - via ses centres cérébraux de perception et de contrôle - à la sensibiité ainsi qu'à la dextérité de la main humaine. Le signifiant français "humain" rappelle avec le mot "main", que cette partie de l'anatomie a joué un rôle capital dans le développement cognitif. Quant à la séquence "hum", homophone de l'interjection hum !, elle marque, d'une part que le locuteur prend une distance par rapport à la parole de l'interlocuteur parce qu'il doute de l'opinion exprimée et, d'autre part elle évoque - par homophonie avec le radical du verbe humer - l'idée, au sens figuré, que l'on perçoit confusément ou intuitivement quelque chose, qu'on le pressent ou le flaire. L'hume-main dot avoir du nez !

De notre descendance de primates, nous avons conservé un héritage gestuel dès le début de notre développement enfantin. Verena Kersten de l'Université de Göttingen a consacré des travaux pour le vérifier et comparer l'histoire évolutive de notre communication humaine à celle des chimpanzés, avec lesquels nous partageons un ancêtre commun il y a 5 à 6 millions d'années. Une étude scientifique internationale, publiée en 2025 dans la revue Animal Cognition, révèle que nos "bouts de choux" humains communiquent avec une gestuelle quasi identique à celle des grands singes : 95% de gestes similaires ! Les différences concernent le pointer du doigt et les signes de la main pour dire bonjour et au revoir qui semblent être l'apanage d'Homo sapiens.

Dès le plus jeune âge, nous serions donc un peu plus malins que les singes grâce à l'apprentissage acquis de nos parents ! Le bébé pointe du doigt en imitant ses parents qui eux-mêmes pointent l'index vers les objets pour lui apprendre leurs noms. L'apparirition du premier langage d'homo loquens alliant le geste au cri a très probablement associé ce pointer du doigt à une caractéristique des référents. La désignation qui est une propriété primordiale des mots n'est pas un procédé plus complexe. Il suffit de nommer une caractéristique ou une propriété de l'objet référent pour permettre de le désigner. Le problème à résoudre semble nous contraindre à nous gratter la tête longuement comme nous y invite cette image de singe. Si c'est finalement l'inconscient collectif langagier qui a choisi et sélectionné les signifiants, voire fait évoluer leur sons selon des lois phonétiques généralisées, il faut accepter l'idée que cet inconscient dispose de facultés plus élaborées que celles de nos consciences individuelles. C'est pourquoi l'apparente naïveté de certaines expressions ou dictons populaires masque souvent un savoir plus réel que les pensées des savants. Ceux-ci peuvent faire la grimace, mais ils ne doivent pas perdre de vue que le mot singer indique une caractéristique fondamentale du comportement et du langage humain qui est le mimétisme dont l'analogie est une cousine proche. Au lieu de chercher des puces pour tenter en vain de réfuter la motivation des mots, les linguistes sausuriens doivent accepter le rôle essentiel du mimétisme (sonore et gestuel) dans la formation des premiers mots et de l'analogie dans le développement du vocabulaire, de la lexicogenèse.

Au total, imaginer le mot comme un signe linguistique désincarné, perdu dans une île de réseaux neuronaux des aires du langage, coupé de l'océan formé par le reste du cerveau et du corps, est une conception obsolète qu'il faut mettre sur le compte de l'ignorance biologique et physiologique de la science à l'époque de Saussure. La théorie du fondateur de la linguistique contemporaine s'avère désormais incompatible avec nos connaissances neuro-anatomiques et neuro-physiologiques du XXIe siècle. Saussure a inventé une langue factice qu'il sépare artificiellement de la parole et il écrit que "la langue est un trésor déposé par la pratique de la parole" et qu'elle "est le produit que l'individu enregistre passivement." Encore faudrait-il qu'il analyse sérieusement les étapes de dépôt de ce trésor de la parole transmis à l'enfant et qu'il étudie comment l'enfant gére l'acquisition de ce trésor. Les saussuriens imaginent leur langue comme un copié-collé des mots de la parole dans les aires du langage ! Drôle de conception neuro-physiologiste totalement contraire à la biologie! Il se comporte comme un spécialiste tel un cardiologue qui n'explorerait que le coeur en le court-circuitant de la circulation artérielle et veineuse du reste du corps et de son innervation sympathique. Il oublie surtout les étapes précises et obligatoires par lesquelles ce trésor linguistique est transféré dans le cerveau de nos bambins, puis entretenu et développé chez l'enfant plus grand jusqu'à l'âge adulte.

2. Que cache la nature tacite de la convention des mots affirmée par Saussure ?

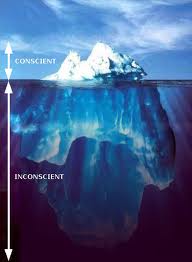

Alors faut-il continuer d'affirmer que les phonèmes ou lettres de ces trois mots :" arbre, tree, Baum" désignant le référent arbre sont arbitraires et être certain qu'il serait impossible que leurs phonèmes ou leurs lettres puissent avoir un sens ? La convention tacite évoquée par Saussure pour l'acceptation sociale de ces trois mots désignant le même référent serait de quelle nature ? Le qualificatif "tacite" renvoie à ce qui n'est pas exprimé, à ce qui est tu (selon l'étymologue latine). Il indique que pour Saussure cette convention ne relèverait pas d'une conscience collective, mais bien d'un inconscient collectif. S'agit-il d'une perte de conscience engendrant une démotivation progressive au fil des générations des locuteurs de chacune des trois langues concernées ou s'agit-il d'un inconscient de type freudien, secondaire à des processus de refoulement ? Répondre positivement avec preuves à la seconde interrogation apporterait une démonstration de l'existence de l'inconscient et plus précisément d'un inconscient collectif langagier quasi originel ! Ce serait certes une révolution pour la psychanalyse freudienne et lacanienne dont la nature non scientifique explique le déclin actuel, voire annonce leur mort prochaine, mais aussi une incroyable révolution pour l'humanité. Le contenu de ce site démontrera que le langage conscient que nous épélons par syllabes ouvertes n'est que la partie émergée de la langue, dont la base inconsciente est l'immense bloc immergé dans les eaux sombres de notre passé linguistique.

3. La construction motivée des mots

Pour notre conscience nos mots sont formés d'un radical qui est sa racine, auquel on peut ajouter un préfixe ou un suffixe qui en modifie souvent le sens. Pour les linguistes la plus petite partie d'un mot qui conserve encore un sens est appelée morphème. Par exemple "march" est un morphème qui forme marcher, marcheur, démarchage. Le mot « tree » est aussi un morphème, mais si on le raccourcit en « tr » ou « ee », il perdrait tout son sens selon la linguistique officielle. Si l'on veut espérer comprendre la motivation inconsciente des phonèmes et des lettres des mots, il faudrait découvrir et comprendre la formation originelle des mots, un problème que Saussure et la science linguistique écartent d'emblée par principe de leurs études. En allemand, le signifiant Apfelbaum désigne le pommier; or ce mot composé est formé de Apfel et Baum qui, séparément, désignent la pomme et l'arbre. Pour ce signifiant "Apfelbaum", l'arbitraire s'avère donc pour le moins relatif.

Ce pommier, si chargé symboliquement du mal depuis qu'Eve a osé en croquer le fruit (malum, la pomme en latin), est l'arbre qui cache la forêt de l'illusion saussurienne diffusée dans l'esprit des savants de la langue. Ce n'est pas l'arbre de la Connaissance, mais celui du mirage qui a aveuglé la majorité des linguistes modernes. Ce mot Apfelbaum permet en effet d'en déduire deux notions fondamentales pour appréhender la structure des mots.

1. Les mots allemands composés sont formés de l'association de mots de la droite vers la gauche, de la fin au début de la chaîne signifiante. Il est évident qu'Apfelbaum doit se comprendre comme un "arbre à pommes" et non comme "une pomme d'arbre." En français, il semble que ce sens de formation des mots soit identique : une tuméfaction résulte d'une action qui tuméfie, car il ne s'agit pas de tuméfier une action. Le suffixe "-action" serait donc en réalité un préfixe dans la formation initiale du mot. Nous avons déjà signalé que le mot conifère est formé dans le même sens, de la fin du mot à son initiale, car il porte (fero) des cônes. Le caractère linéaire du signifiant, une des propriétés du signe verbal définie par Saussure doit donc être remis en cause pour la construction des mots « le signifiant, étant de nature auditive, se déroule dans le temps. Les éléments des signifiants se présentent donc obligatoirement les uns après les autres, selon une succession linéaire : ils forment une chaîne». Cette propriété s'applique bien sûr à la lecture, mais aucunement à la formation des mots ! Crucifions cette nouvelle erreur de Saussure : le verbe crucifier dérive du latin chrétien crucifigere « mettre (figere) en croix (crux, crucis). Les mots savants construits tardivement à partir du grec sont tous formés dans le même sens : claustrophobie désigne bien la crainte d'être enfermé, zoophilie désigne l'amour des ou avec animaux, cleptomanie une manie du vol... Ah l'arbitraire ! A première vue, on eût cru s'y fier et diable, il fallut s'y faire pendant plus d'un siècle ! Ce jeu de mots reflète les conséquences diaboliques de cette théorie qui divise le mot entre signifiant et signifié (diabolein en grec : séparer) et qui enferme la langue dans un système clos quelque peu infernal. Dans tout dictionnaire la définition de chaque mot renvoie à celle d'une dizaine d'autres dans une suite sans fin ! Si le mot est motivé, il ne renverra qu'à lui même et à lui seul ! La lecture consciente se réalise bien de manière linéaire et syllabique de la gauche vers la droite, mais la formation des mots s'effectue en sens inverse, unité inconsciente apres unité inconsciente.

2. La deuxième notion à retenir est l'absence de syntaxe interne au mot Apfelbaum puisque les signifiants Apfel et Baum sont juxtaposés sans la préposition "à" tout comme dans tuméfaction le pronom relatif "qui" est absent. De même pour conifère sans "des" ou crucifier sans "en". Cette omission de syntaxe interne à la formation de ces signifiants, construits par l'association successive directe de deux signifiants dans le sens inverse de la lecture est une règle générale de la lexicogenèse, pour laquelle existe parfois une syntaxe succinte étudiée ultérieurement. Ce constat méritera un développement ultérieur.

Enfin il est utile de nous promener dans les bois pendant que Saussure s'y perd pour parfaire notre connaissance. Les allemands nomment le pommier Apfelbaum et les anglais apple tree. Il est facile de constater que la langue française comporte une multitude de noms d'arbres dont le signifiant se termine par la séquence <ier> . C'est le cas de la plupart des arbres fruitiers : pommier, poirier, prunier, mirabellier, cerisier, cognassier, figuier, noisetier, palmier dattier et des plantes à fruits : fraisier, framboisier, myrtillier, cassissier, églantier... Si les mots sont motivés, il faut écarter l'affirmation de Saussure qui déclare cette séquence suffixale <ier> arbitraire, et aussi en déduire qu'elle ne correspond pas au mot arbre (car un fraisier n'en est pas un), mais évoque une propriété de ces végétaux qui produisent des fruits chaque année. Il est évident que d'autres signifiants comme platane, sapin ou chêne ne présentent pas une motivation évidente, pas plus que houx ou glycine. Pour élucider ces sens, d'autres étapes plus profondes de recherche seront nécessaires, auxquelles ce site vous initiera.

4. Une fenêtre sur la motivation

Pour aborder l'aspect conscient de la motivation des mots, nous pouvons nous baser sur Georges Bohas, un linguiste lyonnais spécialisé en langue arabe, auteur de L'illusion de Saussure, publiée en septembre 2016. Pour démontrer que l'affirmation de Martinet sur l'arbitraire des mots ne repose sur aucun argument convaincant, Bohas réécrit sa phrase en remplaçant arbre par fenêtre afin d'en révéler la nullité : "En termes simples l'arbitraire du signe implique que la forme du mot n'a aucun rapport naturel avec son sens : pour désigner une fenêtre, peu mporte qu'on prononce croisée, ventana, succâk, janella, okno ou windows".

Voici en résumé les explications de Bohas: les espagnols, considérant que les fenêtres laissent passer le vent, les nomment ventana, à partir du latin ventus (le vent); les portugais estimaient que les fenêtres étaient des sortes de petites portes et les ont appelées janella, de janua (porte en latin); les fenêtres françaises se divisaient autrefois en quatre parties avec une forme de croix et ont été appelées des croisées. Subbâk en arabe signifie grillage, car les fenêtres étaient grillagées comme en témoignent encore les moucharabiyyeh, voire les burqas afghanes actuelles comportant un voile intégral grillagé au niveau des yeux ! Pour les russes, la fenêtre est conçue comme un petit oeil, oko, rappelant l'oeil-de-boeuf français. Et pour couronner cette motivation, les anglais appellent leurs fenêtres windows, un mot composé de wind= vent et ows provenant d'un mot vindauga (old Norse), littéralement l'oeil par lequel passe le vent.

Comme le conclut Bohas, qu'elle laisse entrer le vent, qu'elle soit une petite porte, qu'elle dessine une croix, qu'elle soit obstruée par un grillage, voilà énoncées des caractéristiques des fenêtres dont les premières n'étaient pas vitrées laissant libre cours aux courants d'air. C'est en fonction de ces caratéristiques, variables selon chaque langue ou par une métaphore impliquant l'oeil, que ces langues ont donné des noms différents à l'objet référent, la fenêtre. Tout est consciemment motivé dans cette liste, remarque Bohas. On saisit, écrit-il, "combien est vain l'argument de certains linguistes qui tentent de mettre les rieurs de leur côté: si le signe était motivé, nous parlerions tous la même langue ! Tu parles !" Les noms motivés des fenêtres suffisent à y voir plus clair et à laisser entrer la lumière et l'air frais dans la linguistique surannée poussièreuse de Ferdinand, qui se révèle n'être qu'une resucée périmée de Sextus Empiricus : "Si les mots avaient une signification naturelle, les grecs comprendraient les Barbares et les Barbares les Grecs ?"

Cependant Bohas ne donne aucune explication sur la motivation du mot fenêtre, issu du latin fenestra (fenêtre, ouverture, passage). Anticipons et dévoilons ce qui sera démontré : la séquence <tr> est un codon linguistique inconscient qui évoque deux sens, celui de passage, approprié au signifié de fenêtre (passage du vent, de la lumière, sorte de petite porte). La défénestration ne se réalise que parce que cette propriété de passage est inhérente à la fenêtre. Le second sens comme nous l'avons dèjà évoqué correspond à la déviation de la ligne droite, adaptée au tremblement, une caractéristique qui est conforme au mouvement des feuilles du tremble français, du trémulus latin et du tree anglais. Toujours en anticipant sur les révélations connues des initiés, avançons que la séquence littérale <êt> désigne un niveau<et> élevé (^), comme on peut le remarquer dans la crête des montagne ou celle du coq et bien sûr pour la tête, quand on ne marche pas sur son chef comme Saussure ! Si les fenêtres reposaient sur le sol, elles s'appelleraient des portes ! Il n'est pas encore temps d'expliquer la caractéristique de la fenêtre, désignée par la consonne <f> qui l'initie. Les curieux impatients peuvent jeter un oeil sur la consonne "f" exposée beaucoup plus loin. Que les autres qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre cherchent !

Pour revenir à l'arbre, Bohas rappelle qu'il se nomme derevo en russe qui veut dire "qui est en bois", une nomination parfaitemnt motivée. En français, la métonymie bois (matière ligneuse de l'arbre) et bois (ensemble d'arbres) révéle qu'une partie peut désigner le tout, qu'une seule caractéristique permet la désignation, tel l'index d'un enfant pointant le nez rouge d'un clown pour le désigner. C'est le cas des cris d'animaux et de bruits divers à partir desquels les locuteurs ont créé des onomatopées imitatives à l'origine de familles de mots moins succints. C'est le cas pour l'onomatopée crac ---> craquer, craquement, craquelure... et pour le cri du coq : cocococo en latin impérial (Pétrone), cocorico en français, coq, coquelet... Le mot coq, dérivé du latin coccus, a supplanté le latin gallus (gallinacée). Le mot est devenu le symbole de la France en raison d'un jeu de mots : le mot latin galus signifie à la fois coq et gaulois. Sa silhouette apparait dès l'Antiquité sur les monnaies gauloises. Les rois de France ont adopté le coq comme symbole de courage, de combativité et de bravoure. Napoléon lui préféra l'aigle, emblême de la Rome impériale, mais le gallinacée détrônat vite le rapace. De nombreuses locutions et dictons dérivent des attributs du coq (forme, couleur, comportement). Ces caractéristiques sont à l'origine de divers emplois et d'expressions: avoir des mollets de coq, être le coq du village, être fier comme un coq, comme un coq en pâte, avoir une voix de coq, expressions qui reposent sur des analogies de forme, de comprtement ou de condition... Le coquelicot est une plante rouge qui a été désignée par référence à la couleur de la crête du coq. Ce signifiant est donc motivé par un seul critère parfaitement conscient, une caractéristique saillante de cette fleur, qui est sa couleur.

Une histoire de couleur

Pour initier la démonstration de l'erreur de Saussure sur l'arbitraire et donc réfuter l'immotivation des mots (des signifiants), un exemple simple suffit à appréhender qu'une seule caractéristique remarquable est suffisante pour désigner un référent: sa couleur par exemple. Nul besoin de devenir rouge comme un coq pour manifester sa colère contre l'arbitraire, nul désir d'administrer une volée de bois vert au fondateur érudit de la linguistique, mais simplement d'ouvrir les yeux des partisans de l'arbitraire pour appréhender comment fonctionne la désignation et la nomination qui en découle.

Choisissons la couleur "jaune", qui permet de désigner des référents qui ne sont pas des couleurs, mais dont l'une des caractéristique principale est cette couleur. Ce signifiant "jaune" permet de désigner un asiatique, un vin anisé, la partie jaune d'un œuf, etc.

Si le cuisinier demande à son aide de lui passer un jaune, ce dernier ne va pas lui apporter le premier chinois venu, mais lui passer un jaune d'œuf. Si le cuisiner demande un chinois, l'aide ne lui donnera pas un homme, mais un instrument culinaire en forme de chapeau chinois.

La passoire culinaire conique, le chinois, doit son nom à l'analogie de forme avec un chapeau chinois.

Spécifier la couleur jaune de certains référents permet de les désigner de manière précise : le métal jaune (l'or), le nain jaune (jeu), le vin jaune (du Jura), le corps jaune (follicule ovarien)...

Cette anecdote permet de découvrir quelques propriétés fondamentales des mots. La première révèle qu'un seul élément du référent, telle sa couleur permet de le désigner consciemment. Le mot ne représente donc pas toutes les caractéristiques du référent, mais désigne une (ou deux) de ses propriétés seulement, ici la couleur. La seconde remarque est la notion de contexte : dans un bar, un jaune est un alcool anisé, alors que dans une rue asiatique, il s'agit d'un homme. La nomination et la désignation sont économiques et ne font appel qu'à une ou deux propriétés du référent dans un mileu ou un contexte donné.

Dans ces exemples pas le moindre arbitraire, mais une analogie de forme ou une caractéristique colorée commune.

Qu'une seule couleur permette de désigner un référent est évident dans le choix de noms d'oiseaux : un rouge-gorge, un colvert, un pivert, un rougequeue. La couleur de la gorge, du cou ou de la queue, des zones anatomiques très limitées permettent la désignation, car c'est un critère simple qui permet de les reconnaître.

La motivation pour le nom même des couleurs est souvent évidente: la couleur orange provient de celle du fruit, la couleur violette ou rose des noms des fleurs, la couleur marron dérive de celle du fruit du marronnier. Pour les nuances colorées, on crée des noms en y associant le nom d'un élément qui se caractérise par cette nuance de couleur : vert amande, vert émeraude, vert tilleul, vert pomme, vert olive, vert-de-gris, etc. Si l'arbitraire eut été la règle, il n'y aurait eu aucune raison à ne pas créer un signifiant nouveau pour chacune de ces nuances. C'est l'analogie de couleur avec un référent connu qui a engendré la nomination des ces nuances. C'est cette analogie qui motive la création de ces nuances. Aucun arbitraire ! Le signifiant "jaune" évoque une couleur d'une longueur d'onde définie, enregistrée comme signifié dans un registre mental de couleurs, et permet par analogie colorée de désigner plusieurs référents dont un élément porte cette couleur. Plusieurs mots sont formés en fonction de cette couleur: la jaunisse est une hépatite désignée ainsi car les pigments jaunâtres de la bilirubine donnent à la peau une couleur jaune : le malade peut devenir jaune comme un citron, jaune comme un coing, des comparaisons qui soulignent l'importance de l'analogie dans le processus de nomination. La jaunotte est le nom que les lorrains et les comtois accordent à la girolle ou chanterelle, un chamignon jaune orangé comestible que l'on repère parmi les feuilles qui jonchent le sol des forêts par sa note jaune lumineuse.

La question de la synonymie et de la nomination des odeurs

En ouvrant un dictionnaire de synonymes, on est frappé par leur multitude. On peut l'illustrer avec l'adjectif "petit " qui exprime une notion des plus simple : qui est d'une taille inférieure à la normale. Les dictionnaires énoncent une centaine de synonymes pour ce signifiant:

court, bas,bref, riquiqui, minuscule, minime, microscopique, infinésimal,miniature, menu, courtaud, nain, gnome, nabot, pygmée, lilliputien, minus, bout d'homme, petiot, enfant, jeune, bambin, mioche, biquet, moutard, gamin, gosse, bébé, avorton, mineur, fils, etc ou encore

demi-portion, gringalet, microbe, puce, dérisoire, insignifiant, faible, chétif, maigre, pauvre, mesquin, mince, svelte, grêle, fin, modeste, réduit, rétréci, médiocre, modique, léger, infime, négligeable, étroit, piètre, étriqué, ordinaire, méchant, limité, humble, exigu, délicat, succint, subalterne, simple, malheureux, imperceptible, sommaire, vil, inférieur, borné, quelconque, banal, moindre, mignon, juste, joli, délié, anodin, subtil, ténu, gentil, bénin, crapoussin, mini, myrmidon, obscur, marmouset, invisible, animalcule, biquet, criquet, douillet, extrait, écrasé, ramasé, concis, grêle...

![]()

Cette multitude de synonymes apporte deux arguments contre l'arbitraire:

. 1 La synonymie vraie n'existe pas

La relation entre signifiants qui seraient interchangeables lorsqu'ils sont synonymes sans qu'il y ait variation concomitante du signifié estimé similaire est une approximation sémantique grossière que la théorie de l'arbitraire ne permet pas d'expliquer. Le nombre de synonymes pour ce banal et commun adjectif petit manifeste leur manque d'identité de sens. Certains désignent une certaine taille de l'objet référent (de court à infinétisimal), certains prennent référence sur la taille des hommes (de petiot à demi-portion), sur leur âge avec une série de noms pour les enfants (de bambin à mineur), sur leur santé (de chétif à faible), sur la considération sociale péjorative (subalterne, inférieur, pauvre), sur une comparaison animale (biquet, puce ou criquet) etc. La notion de petitesse se base donc sur la taille et le mépris social. Comme il le sera démontré ultérieuremet, l'inconscient collectif langagier n'a qu'un seul phonème ou lettre pour évoquer ce double critère de petitesse : la consonne <p> à l'initiale des mots, qui n'est présente seulement dans cette liste que dans petiot, pauvre, et piètre. Or ce phonème marque avec justesse le critère de petitesse physique ou sociale en initiant plus de 200 autres signifiants sans que nous n'en ayons aucune conscience (liste proposée plus loin dans ce site) ce qui vérifie la nature inconsciente de ce phénomène. Ce constat devra conduire à de profondes modifications de nos dictionnaires de synonymes !

Il existe une opposition évidente entre cette multitude de signifiants considérés comme synonymes de petit et l'absence de création d'un seul signifiant pour certaines couleurs désignées par le nom d'un référent connu et non par un signifiant inventé arbitrairement, ce qui serait pourtant facile : orange par exemple est un emprunt à l'arabe via l'espagnol, alors que grâce à l'arbitraire un signifiant totalement nouveau aurait pu être inventé. Ce constat plaide contre la théorie de l'arbitraire.

. 2 Contraste entre multitude et absence de signifiants

Un synonyme est un signifiant différent qui renverrait à un signifié identique ou approchant. Il peut lui être substituable dans certains contextes ou dans tous les contextes (synonyme absolu très rare). On a du mal à comprendre pourquoi et comment l'inconscient collectif langagier aurait créé une multitude de synonymes pour un signifié semblable, alors qu'il s'est avéré incapable d'en créer un seul pour certaines couleurs.

Ce déficit inventif est encore plus flagrant pour les odeurs. Tous les spécialistes ont fait le constat que les odeurs n’ont pas de nom et on les nomme quasiment toujours par le signifiant du référent qui en est la source. Cette absence de dénomination olfactive, cette absence d'odoronymes souligne la carence de l'arbitraire. C'est un argument supplémentaire pour réfuter l'absence de motivation des mots, pour réfuter leur arbitraire. La perception d'une odeur est un indice qu’il y a quelque chose qui « sent », qu’il existe une substance, un gaz d’où émane ou qui transporte l’odeur sentie. Les odeurs sont fondamentalement perçues comme étant des odeurs de « quelque chose » dont on connaît ou suspecte l'origine. On parle toujours d'un odeur de: de café, de rose, de jasmin, de fleur d'oranger, de lavande, de lilas, de fromage, de pain chaud, voire de m... La désignation de la source présente ou suspectée indique sans conteste que ces mots n'ont rien d'arbitraire, mais sont tous motivés par leur provenance. Au figuré, on peut constater que cela commence à sentir le roussi pour la théorie de l'arbitraire !

N'est-il pas paradoxal et surprenant de constater que cette absence d'odoronymes contraste avec le nombre de mots classés comme synonymes du mot "odeur" ? Il en existe une vingtaine : senteur, fumet, émanation, exhalaison, effluve, effluence, fragrance, arôme, parfum, bouquet, relent, vent, puanteur, pestilence, fétidité, haleine, empyreume, bouquet, goût, remugle, trace. Aucun de ces synonymes "officiels'' n'évoque un signigfié réellement identique. Même pour un locuteur peu connaisseur de la langue française, il est évident que les couples arôme/puanteur ou parfum/pestilence ne peuvent être synonymes que dans des contextes particuliers rares, car on les considére surtout comme des antonymes.

La théorie de l'arbitraire des mots s'avère inapte ou incompétente pour concevoir tant l'existence des synonymes que l'absence de noms spécifiques pour désigner les odeurs ou certaines couleurs. On peut réfuter sa validité dans ces deux domaines. Si les mots sont motivés, la synonymie vraie n'existe pas, car chacun désigne des caractéristiques différentes du même référent !

En effet si les mots désignant des couleurs révèlent qu'une seule caractéristique est suffisante, on peut concevoir sans difficulté qu'il est possible de désigner un référent par des dizaines de ses propriétés ou caractéristiques. Cette théorie de la motivation des mots a le mérite d'expliquer l'existence de mots différents des langues pour désigner le même référent pour lequel l'inconscient collectif de chaque peuple retiendra telle ou telle caractéristique saillante, telle propriété dominante ou prépondérante selon sa culture, ses moeurs, son histoire, sa position géographique, son écologie, ses préférences sensorielles. Ainsi il sera démontré que les trois signifiants arbre, tree, Baum français, anglais et allemand désignent bien le même référent, mais par des critères fort distincts. Chacun de ces signifiants renvoie à des caractéristiques différentes de ce végétal ligneux.

Cette théorie de la motivation des séquences sonores ou littérales des mots (signifiants) permet également de comprendre la profusion des synonymes, car devant le même référent, le créateur de mot (l'onomaturge) que l'on doit envisager comme l'inconscient collectif langagier d'un peuple, retiendra une caractéristique particulière qui désignera toujours le même référent, une caractéristique retenue variable selon les peuples. Chacun des mots, considérés actuellement comme synonymes, désigne le référent par une caractéristique distincte concernant son aspect, sa fonction, la réacion émotive qu'elle suscite, l'usage qu'on en fait...

Cocorico

Saussure semble n'avoir eu qu'un seul doute passager sur la validité de sa théorie de l'arbitraire qu'il balaiera d'un revers de main « on pourrait s’appuyer sur les onomatopées pour dire que le choix du signifiant n’est pas toujours arbitraire ». L'onomatopée, selon l'étymologie du mot, est une création de mot qui dans les faits se réalise par l'imitation des sons émis par l'être vivant ou l'objet que l'on nomme ainsi. Saussure s'emploiera ensuite de nier cette concession à la motivation en réduisant au maximum les vraies onomatopées. « Quant aux onomatopées authentiques (celles du type glou-glou, tic-tac, etc.), non seulement elles sont peu nombreuses, mais leur choix est déjà en quelque mesure arbitraire, puisqu'elles ne sont que l'imitation approximative et déjà à demi conventionnelle de certains bruits » (1916). Cette affirmation est erronée et il existe en fait de nombreuses onomatopées et mots d'origine onomatopéique. Saussure aurait du lire Le Dictionnaire raisonné des onomatopées françaises, publié en 1808 par un poète, académicien et bibliothécaire national, Charles Nodier. Saussure est expéditif et pour l'exprimer avec l'humour d'un jeu de mots, il n’aimait pas les cris, c’était un spécialiste du ‘’sans-cri’’ ! Il assure sans le moindre doute: "La question serait-elle plus simple si l'on considérait le phénomène linguistique à son origine, si on commençait par étudier le langage des enfants ? Non, car c'est une idée très fausse de croire qu'en matière de langage le problème des origines diffère de celui des conditions pemanentes, on ne sort pas du cercle". On croit rêver... d'autant qu'il écrit au début de son Cours que "l'individu a besoin d'un apprentissage pour connaître le génie de la langue, l'enfant ne l'assimile que peu à peu". Quid de cette assimilation ? Silence !

Saussure, éminent Professeur genevois de sanscrit, considère les onomatopées et interjections, ces petits mots, qui appartiennent davantage à la langue parlée, comme du menu fretin, des rebuts de la langue, auxquels un savant ne saurait s'abaisser à l'étude ! Il inverse l'ordre naturel de la physiologie de la cognition: "le son n'est que l'instrument de la pensée". Si un musicien devait jouer un air de musique avec une nouvelle trompette qui n'émet aucun son ou des sons dysharmonieux, il aurait beau connaître parfaitement sa partition, le résultat serait nul. C'est l'imitation de sons naturels qui donne naissance aux onomatopées, des mimophones qui nous le verrons plus tard sont aussi des idéophones. Il existe depuis longtemps des théories du langage qui reposent sur les onomatopées, voire leurs précurseurs, nomnées proto-onomatopées. La biologie ne semble pas faire partie des connaissances du professeur genevois malgré le livre de Darwin sur l'évolution des espèces, paru le 24 novembre 1859, soit deux ans après la naissance de Saussure ! Darwin présente une théorie scientifique argumentée sur l'évolution des espèces vivantes à partir d'autres espèces généralement éteintes, au moyen de la sélection naturelle. Aucune espèce n'est apparue indépendemment d'une précédente qui lui a servi de modèle. Saussure, professeur de sanscrit, une langue morte (éteinte) connait parfaitement l'évolution des langues et l'étymologie historique des mots; aussi est-il surprenant qu'il écarte de son étude l'origine première des mots, les processus de leur formation. En embryologie, on peut suivre l'évolution de la formation des organes au cours de l'évolution: le rein est un bon exemple, car les reins de l'embryon humain passent par trois stades successifs avec disparition du précédent : stade du pronéphros qui correspond au rein des vertébrés inférieurs, puis stade du mésonéphros qui est celui des vertébrés moyens et enfin stade du métanéphros ou rein définitif qui est conforme à ceux des vertébrés supérieurs. Comme le proclame Victor Hugo, "le mot est un être vivant" et il parait judicieux et scientifique de s'intéresser à sa naissance, à sa construction, à son évolution, voire à sa mort ou son remplacement. Ce sont les groupes sociaux qui sélectionnent les mots. Et cette sélection n'a rien d'arbitraire !

L’onomatopée n'a jamais prétendu offrir un double sonore parfait de ce qu’elle désigne et n’est, en effet, qu’une schématisation et une approximation. L’onomatopée ne peint les référents que pour les évoquer et non pas pour les reproduire, elle repose sur ce que mon maître en phonologie à Besançon, le Professeur Lafont (2000) appelle l’anamorphose : « Un système de transfert formel, d’une substance sonore ou inorganisée (un bruit naturel) ou autrement organisée (l’émission animale) à l’organisation phonologique humaine ». En témoigne la variété des onomatopées du cri du coq : cocorico en français, chicirichi en italien, cock-a-doodle-doo en anglais, kikeriki en allemand, quiquiriquí en espaggnol. Si vous assistez à l'imitation libre du cri du coq par vingt français, aucune n'est identique ! L'inconscient langagier est bien collectif et c'est une seule imitation qui a été sélectionnée comme modèle.

Saussure ne doute de rien et sans vergogne, il ajoute à la formulation de son postulat : "le principe de l'arbitraire du signe n'est contesté par personne." Pourtant Platon, cinq siècles avant J.-C dans son Cratyle posait déja la question de la motivation possible des mots avec une analyse étymologique, peu scientifique hélas. Dans ce dialoque sur la rectitude des sons, Platon oppose Hermogène à Cratyle, l'un pensant que la langue est un système de signes arbitraires et l'autre qu'il s'agit de signes naturels qui réalisent une peinture des choses.

C'est l'occasion de rappeler que le postulat de l'arbitraire ne caractérise pas seulement le mouvement structuraliste, né du Cours de Saussure, mais également l'école générativiste de Chomsky qui, dans un ouvrage paru en français en 2005, Nouveaux horizons dans l'étude du langage et de l'esprit écrit: "Les langues diffèrent manifestement et nous voulons savir pourquoi. L'un des aspects par lesquels elles diffèrent demeure dans le choix des sons qu varient à l'intérieur d'un certaiin registre. Un autre aspect réside dans l'association essentiellement arbitraire du son et de la signification. Ces aspects vont de soi et il n'est pas nécessire de s'y arrêter". Nous expliquerons les raisons d'un tel aveuglement qui s'avére de plus en plus intense avec le savoir linguistique et l'érudition des locteurs, car il dépend du mode d'acquisition des mots comme le révèle le chapitre suivant.

TRANSMISSION DE LA LANGUE MATERNELLE

L'épellation syllabique conditionnée des mots

Pour la linguistique saussurienne, la langue ne serait qu'un système dans lequel chaque mot n'existerait que par sa différence phonétique ou graphique avec les autres, sans aucun lien motivé avec les référents, expulsés dans le monde extra-linguistique.

Il est vrai que les signes linguistiques conscients, les mots, que nous prononçons chaque jour, sont formés de sons qui, isolés, ne nous apparaissent plus porteurs de sens. Les mots sont issus principalement des aires de Broca et de Wernicke du langage de l’hémisphère cérébral gauche et nous les avons emmagasinés, enregistrés au cours de l'acquisition de notre langue maternelle: cette dominance "sinistre" ne refoulerait-elle pas une connaissance antérieure à l'apparition du langage évolué et à la différenciation cérébrale hémisphérique ?

Victor Hugo affirmait : " Qu'est-ce que le genre humain depuis l'origine des siècles ? C'est un liseur. Il a longtemps épelé, il épelle encore, bientôt il lira". Nous épelons encore les mots principalement par syllabes ouverte et nous ne savons pas (ou plus) lire les message que récèlent leurs sons. Ce site a la prétention de vous apprendre à lire... autrement et à entendre l'autre message que récèle chacun de nos mots, soi-disant conventionnels et arbitraires.

Pour entrer dans le vif de la formation inconsciente du signe verbal, il ne faudra pas hésiter à sortir du sentier étroit de la linguistique classique, tracé par Saussure, un professeur de sanscrit, une langue morte. Il s'agit d'entendre ce qu'en disent les poètes et les écrivains, sans doute les véritables savants de la langue. "Les mots, qu'on le sache sont des êtres vivants", des "passants mystérieux de l’âme" selon Victor Hugo qui avait une conception sacrée des mots : "le mot c'est le verbe, et le verbe, c'est Dieu". Albert Camus avait la conviction que les mots portaient des secrets : "Il est vrai que les mots nous cachent davantage les choses invisibles qu'ils nous révélent les visibles". Nous baignons dans les mots depuis notre naissance, des mots qui "savent de nous des choses que nous ignorons d’eux" selon l’intuition de René Char, une préscience qu'il va falloir élucider.

L'essor du lexique des mots conscients arbitraires n'a-t-il pas abouti à l'équivalent d'une Tour de Babel langagière ? La multiplicité des langues qui nécessite des traductions difficiles de l'une à l'autre ne nous masque-t-elle pas la structure d'une Langue originelle, toujours présente, mais dissimulée à notre conscience dans chacun des mots de nos langues ? Nos mots actuels n'auraient-ils pas conservé les vestiges structuraux d’une Langue Originelle, tels des fossiles morts, semblant immotivés ? N'avons nous pas été conditionnés lors de l'apprentissage particulier de notre langue maternelle qui se transmet de génération en génération ? Cette Tour de Babel bâtie des milliers de briques des mots de nos dictionnaires ne nous a-t-elle pas éloignés de plus en plus du sens du son, n'a t'elle pas démotivé nos mots pour notre conscience, devenue sourde et aveugle ?

Pour aborder les prémisses du mystère de la babélisation de nos langues, il faut redevenir de petits enfants pour entrer par la porte étroite de notre inconscient. Le dévelopement de la mémore acoustique du nourrisson se réalise par l'enegistrement des sons de la langue maternelle. Dès 4 mois le bébé a mémorisé le registre vocal de sa langue maternelle, telle une portée musicale de phonèmes particuliers à laquelle il est devenu sensible, d'autant plus que sa relation avec sa mère et son entourage parlant sera affectueux. Il se produit simultanément une sélection négative des sons ne correspondant pas à ce registre qui ne laissera pas de traces mnésiques dans ses aires du langage.

Cette phase d'enregistrement et de sélection phonétique et mélodique se complète par une phase de différenciation des phonèmes émis par imitation de la langue maternelle. Après une brève phase de vocalisation durant laquelle on poura entendre la plupart de nos voyelles émises par la bouche ouverte du nourrison, suit une autre phase d'émission de syllabes fermées réalisées lors de la fermeture de la bouche en fin de vocalisation : ab, ap, am, ob, od... Areuh ! Nous prêtons peu d'attention à ce type de phonèmes alors que la phase suivante fera s'esbaudir les parents: ma, pa, na ... jusqu'au premier papa ou mama tant attendu. Il s'en suivra toute une liste désordonnée de dodo, lolo, pipi, popo... auquels progressivement l'enfant attachera un sens grâce à l'intervention parentale pour faire naître les premiers signifiés dans la tête de leur enfant.

Il faut être claivoyant et se rendre compte que la première transmission de la langue aux enfants se réalise essentiellement par la répétition des syllabes ouvertes des mots.

Cela se renforce en maternelle où la maîtresse par exemple découpe le mot "crocodile" en cro/co/dil(e), trois syllabes ouvertes dont chacune n'a aucun sens. Les mots qu'on qualifie d'enfantins sont presque tous formés par la répétition d'une syllabe ouverte : bobo, coco, dodo, lolo, caca, pipi... Pour apprendre les mots l'attention de l'enfant est totalement orientée vers la syllabe ouverte. La lecture se réalise d'une syllabe ouverte à la suivante avec un hiatus intersyllabique qui diminue avec l'avancée de la maîtrise du lecteur. La poésie avec le nombre de pieds des vers se récite de la même manière en oubliant les syllabes non prononcées en fin de mots. Il faut remarquer que les notes de musique (do, ré, ré, mi, fa...), tout comme les paroles de l'hymne national français sont basées principalement sur la syllabe ouverte.

Les mots "enfantins" à syllabes ouvertes redoublées sont l'objet d'un retrait de l'attention de l'enfant, focalisée uniquement sur la syllabe ouverte. Le conditionnement scolaire de l'apprentissage de la langue, un b a ba syllabique nous égare en nous conditionnant à n'entendre que la séquence répétée de la chaîne sonore du signifiant, syllabe ouverte après syllabe ouverte ! Ce conditionnement de l'apprentissage qu'il soit oral maternel, ou oral et écrit scolaire, est responsable d'une solution de continuité dans la chaîne sonore globale du signifiant. Les liaisons intersyllabiques, des syllabes fermées ont été oubliées, refoulées par inattention, telles od de dodo, ab de baba, ac de caca, ad de dada, ol de lolo, ip de pipi, etc. L'enfant entend et mémorise consciemment la syllabe explosive mise en valeur par la syllabe implosive qui la précède et qui est même quasi exclue par un hiatus silenciux, sauf dans les berceuses. L'oreille perçoit dans la chaîne parlée la division en syllabes ouvertes d'autant plus que le point vocalique qui l'initie est marqué par ce hiatus sans liaison rapide : do do, pi pi... Il est probable que ces syllabes ouvertes sont les seules enregistrées dans les aires corticales du langage de notre cerveau gauche, siège de tous nos apprentissages conditionnés (pour les droitiers).

Cependant notre hémisphère droit (chez les droitiers) a parfaitement perçu l'ensemble de la chaîne phonétique et il conserve la trace des phonèmes placés entre ou en dehors de ces syllabes ouvertes. Avec une conception freudienne, on pourrait imaginer que ce matériau sonore hors syllabes ouvertes a été refoulé. Il s'agit essentielemnt des syllabes fermées qui portent parfaitement leur qualificatif, car elles sont fermées à la conscience et enfermées probablement dans l'hémisphère droit.

Quand la mère chante la berçeuse "dodo l'enfant do", l'attention de l'enfant ne se fixera que sur la syllabe ouverte"do" enregistrée dans son cerveau dominant G, mais la césure vocale entre les deux "do" de dodo est atténuée: dooooodo. La séquence sonore <od> est mise en retrait, ''refoulée'' comme /o/ et /d/ dans l'hémisphère droit, de même <ob> de bobo avec /o/ et /b/, <ip> de pipi ou <ac> de caca, etc.

La compréhension de la mise sous silence sélectif d'une partie de l'émission sonore de la voix, ces séquences entravées entre les syllabes ouvertes redoublées, est capitale à saisir pour appréhender le refoulement originel phonétique syllabique de nos langues. Il existe une cinquantaine de ces mots dits "bébé" aux consonnes ouvertes redoublées, à laquelle il faut ajouter une vingtaine de mots d'adulte : dondon, doudou, bonbon, crac crac, cucu, flonflon, gaga, panpan, pompon, titi, toto, zinzin, zozo... sans compter les onomatopées animales: cui cui, coin coin, coucou...

De l'autre côté du miroir, roman de Lewis Carroll, qui fait suite à Alice au Pays des Merveilles, permet une approche de compréhension de ce qui se passe dans nos deux hémisphères qui ne communiquent que par le corps calleux. La différenciation fonctionnelle de nos deux cortex cérébraux provient de nos apprentissages, car nous "mettons à gauche" tout ce que nous apprenons. Si, comme image, nous visualisons nos deux hémisphères cérébraux séparés par une plaque de verre, la focalisation de notre attention consciente sur la syllabe ouverte avec omission de la syllabe fermée, correspondrait à appliquer une couche d'amalgame d'étain et de mercure sur le verre du côté droit à chaque répétition jusqu'à ce qu'elle forme une couche réfléchissante comme le tain d'un miroir, interdisant désormais à la conscience de voir de l'autre côté, le droit, ce qui y a été refoulé et existait dès le début du langage. Plus nous apprenons, moins nous sommes capable de réfléchir ! Chez Lewis Caroll le monde du miroir se présente inversé tant dans l'espace que dans le temps. Or do et od, ba et ab, ca et ac sont des couples de lettres à l'ordre inversé. L'Alice de Lewis joue avec le non-sens, exploitant toutes les failles de la langue anglaise (les bonnes traductions françaises ont trouvé d'excellents équivalences), et Carroll manie avec dextérité la synonymie, la polysémie, les jeux de mots et autres motifs de quiproquos, transformant ses personnages en d'excellents linguistes dont les discours sont une contestation magistrale de l'arbitraire du signe linguistique! Ainsi un au-delà de la signification s’ouvre aux lecteurs pour qui Alice souligne les limites du langage. La métaphore carrollienne du jeu d'échec contribue à organiser les effets de sens et à transformer Alice, pion débutant en Reine finale. Le motif structurant du jeu d'échec sert de cadre rationnel permettant l'exploration de nouvelles formes de signification non maîtrisées par la raison. L'échiquier miroir, surface réfléchissante équivoque, fait le lien entre l'effet esthétique (le reflet) et le processus intellectuel (la réflexion), le premier offrant la forme spéculaire de l'analogie et le second, la pensée, démontrant que l'analogie est le principe de base de la formation des mots. L'analogie semble être le fondement du langage humain et de la pensée, voire du comportement humain comme le souligne le mimétisme fondamental mis en exergue par René Girard dans ses nombreux ouvrages : Le bouc émissaire, La violence et le sacré, Des choses cachée depuis la fondation du monde. La métonymie et la métaphore n'en sont que deux formes particulières de l'analogie, mais ne sont pas les lois du langage de l'inconscient comme l'affirme Lacan, car elles n'ont jamais créé de nouveaux mots, mais simplement augmenté la polysémie des mots conscients existants.

Le lien condItionné signifiant global / référent

A ce premier conditionnement attentif, l'école ajoute un second condtionnement capital, qui consiste à relier dans la tête des enfants l'ensemble de la chaîne sonore perçue de chaque mot qu'on appelle signifiant à un référent donné spécifique et à son signifié.

Ce mode d'enseignement crée un refoulement sémantique des séquences sonores des mots. En effet, l'école comme l'entourage, formate l'enfant en lui faisant croire que le mot est la plus petite unité de sens et que le phonémes qui le composent sont insensés. Cette manipulation de l'attention et de de la mémoire de l'enfant (non volontaire) se pérénise durant toute la scolarité en s'aggravant au fur et à mesure de la maîtrise évoluée de la langue au cours de la vie. Certes le mot reste la plus petite unité significative d'expression (voire le morphème pour les linguistes) de nos langues. Mais ce constat n'invalide pas la possibilité qu'il puisse exister un lien inconscient entre certaines séquences de phonèmes ou de lettres qui forment les mots avec des caractéristiques précises des référents désignées.

Pour vérifier cette réalité et proposer une théorie de la motivation des mots plusieurs étapes de recherche s'avèreront nécessaires. Suivre ces étapes est un cheminement progressif que l'on peut comparer à une initiation. C'est pourquoi il s'agit de progresser pas à pas. Pour se faire une idée simple, on peut reprendre le mot crocodile qui sert d'exemple au découpage des syllabes ouvertes dans nos écoles maternelles. Les trois syllabes ouvertes de cro/co/dil(e) forment un mot qui correspond à un référent précis : un reptile aquatique au museau triangulaire et aux machoires puissantes munies de dents acérées avec un corps allongé se terminant par une queue musclée couverte de crêtes. Par conditionnement sémantique l'enseignant apprend à l'enfant que c'est l'ensemble, la globalité du signifiant formé de ces trois syllabesconsécutives qui désigne le crocodile... sans jamais évoquer la possibilité d'un lien quelconque entre les phonèmes de ce signifiant et les caractéristiques de ce saurien dangereux.

Ce conditionnement sémantique : globalité du signifiant-désignation d'un référent précis concommitant à la formation du lien globalité du signifiant-signifié est difficile et très long.lors de la scolarité primaire. Ce n'est que vers 11 ans que la synonymie l'emporte sur l'homophonie chez l'enfant, et pour le dire plus simplement, que le sens du mot l'emporte sur le son des séquences sonores ou écrites des mots. Ce conditionnement s'accroit avec l'apprentissage de la langue et la richesse acquise d'un lexique de plus en plus étendu. Finalement ce sont les sujets les plus instruits ou érudits dans une langue qui seront les plus conditionnés. Seuls certains humoristes, tel Raymond Devos, resteront hypersensensibles à la musique de la langue pour jouer avec humour avec le son et le sens. Les poètes avec les rimes et les assonances sont des artistes du son. Boris Vian s'interrogeait : "Je me demande si je ne suis pas en train de jouer avec les mots. Et si les mots étaient faits pour ça ?".

Pour notre conscience le signifiant crocodile n'indique pas que c'est un animal qui a "croqué Odile" ! Non ! Qu'en est-il pour l'inconscient collectif langagier ? Lors de la répétition et de l'enregistrement d'un mot enfantin comme coco (co/co), le phonéme <co> a été enregistré dans les aires du langage du cerveau gauche alors que la syllabe fermée <oc>, la consonne initiale c et la voyelle finale o, toutes forcloses ont été enregistrées dans l'hémisphère droit : <c><oc><o>. Il est évident que la séquence <co> de coco ou <cro> de crocodile n'a pas de sens. Comme il sera vérifié tout au long de ce site, ce qui évoque une caractéristique du référent c'est o, oc et c de coco et il, od, oc et cr de crocodile. Nul doute qu'il faudra secouer longuement le cocotier pour que le sens de ces phonèmes exclus de notre conscience tombe sous le sens. Contentons nous d'admetrre avant de le démontrer ultérieurement que ces mots sont des rébus qui se lisent de la fin du mot à son initiale. L'inconscient langagier lira le sigifiant coco : <o><oc><c> et le signifiant crocodile <il><od><oc><cr>. Chacun de ces phonèmes isolés ou en couple évoque une caractéristique de ces deux référents. Sans éclairer trop votre lanterne et en laissant encore ces caractéristiques cachées sous le boisseau, il est évident que ces deux signifiants possèdent en commun la séquence <oc>.

Que ceux qui on gardé le sens des devinettes tentent de découvrir cette caractéristique commune avec l'aide d'une liste de mots qui comportent cette séquence de syllabe fermée <oc> orale ou graphique :

. choc, croc, trocard, toc toc, rocket, accroc, occire, estoc, inoculer, knock-out, provoquer, électrocuter, apocalypse...

. taloche, ricochet, négocier (occire), décocher (une flèche), pioche, pocher (un oeil), embrocher, brochet, toucher, faire mouche, bou, foucard...

Pour tenter de comprendre l'inconscient qui motive nos pensées et nos actes, il faut, selon Freud, "zurückfahren", littéralement retourner en arrière, vers une langue des profondeurs, une Grundsprache. On peut se poser la question de savoir si le mot conscient n'annoncerait pas de l'humain la mort sans en avoir l’r ? Et ce n'est pas le "Wort" allemand avec ce W au graphe inversé du M qui pourrait le démentir ! L’étymon de mot est mutum en latin qui serait issu d’une onomatopée /mut/ désignant la voix humaine; au XVIIème siècle, dans l’expression ne souffler mot, on peut substituer mot par la négation "ne pas"; Lacan associe le mot « à ce qui se tait » ! Encore aurait-il fallu qu'il nous donne un moyen d'accès à ce message tu. Le mot doit-il être associé à son opposé, le silence, voire au silence de la mort ? L’origine onomatopéique /mut/ du vocable mot semble le suggérer puisque c'est précisément le terme qui désignait la mort en ancien hébreu. Josette Larue-Tondeur émet l’hypothèse que l’inconscient collectif langagier est allé rechercher cette racine hébraïque désignant la mort pour l’attribuer au mot ! En outre, écrit-elle, "il existait antérieurement à la Genèse biblique un dieu de la Mort appelé Môt (Eliade, 1976, p. 170).

Selon la nouvelle lecture de l'inconscient collectif langagier français que propose ce site le mot mot n'est qu'un "saut" de l'onde sonore que l'enseignement nous a appris à prendre pour la plus petite unité expressive de sens, avec à l'appui la théorie saussurienne de l'arbitraire du signe qui coupe le son du sens. Une seconde lecture peut l'entendre comme un " enlèvement de la matière de laquelle il est arraché" confimant sa nature immatérielle.

Le savoir caché de la souris

Les partisans de l'arbiraire du signe linguistique restent nombreux et sont encore majoritaires malgré les critiques qui se multiplient (Contre l'arbitraire du signe de Maurice Toussaint,1983, L'illusion de l'arbiraire de Georges Bohas, 2016...). La théorie de Ferdinand de Saussure demeure toujours enseignée et validée comme le fondement de la linguistique moderne. Ce site a l'ambition, voire la prétention, de réfuter totalement cette théorie de l'arbitraire en proposant une théorie d'une motivation systématique de chaque mot (signifiant) qui sera vérifiée au fil des pages. Malgré ce dessein qui parait titanesque et vertigineux, l'auteur de ce site n'est pas exempt d'humilité. Il vous propose de se métamorphoser en petite souris pour moquer avec humour et homophonie cet arbitraire officiel des mots.

La petite souris française, dont j'endosse les attributs avec quelque souris malicieux, ne parvient pas à avaler sans réserve le Cours de linguistique générale de Saussure, qui lui est resté en travers le gosier. Au lieu d'en gober docilement les leçons les plus savantes, elle en grignote les pages une à une pour en détruire les affirmations illusoires. Elle se sent motivée dans son enteprise et emploie tous ses muscles masticatoires pour venir à bout des préjugés du Livre. Elle se gratte le museau et s'interroge, amusée par l'homophonie: comment un "Je-ne-vois" aurait pu apporter la moindre lumière pour élucider l'obscur mystère des mots ? Serait-il sot-sur ce sujet ? Elle, en revanche, voit la lumière lorsqu'elle sort de son trou noir et sourit au jour qui se lève, dont elle perçoit le vif éclat par sa réflexion sur la matière, même si elle n'est pas grise. Elle sait que son ancêtre latin se nommait souricem par les petites gens du peuple qui disent trop souvent "sorry" aux USA, car ils avaient osé altérer sorex, soricis. D'un dernier coup d'incisives, voilà qu'elle déchire sans convention aucune le dernier "arbitraire" dont les lettres grincent sous ses dents. "Moi, on me nomme souris depuis des générations. Je suis unique, car je ne m'appelle pas mouse comme ma cousine d'outre-Manche, ni raton comme ma soeur romane qui sévit en deça des Pyrénées".

Elle sait que la musaraigne ne fait pas partie de sa famille, mais qu'elle peut lui souffler l'origine latine de sa cousine américaine, car les Latins usaient surtout d'un autre nom, mus pour désigner indistinctement rat ou souris. Elle trouve amusant de faire mumuse avec les signifiants dont elle apprécie la musique. Mue par la curiosité, elle ouvre toute émue un dictionnaire étymologique, une sorte de musée des mots, et découvre que mus, dont le génitif est muris est à l'origine de termes savants comme muridés et murins, attestés dans la version revue et augmentée de l'académicien Charles Nodier du Dictionnaire universel de la langue française de Pierre Claude Victor Boiste. Notre souris est une sorte de rat de bibliothèque et a dévoré un nombre impressionnant de livres ! Erudite, elle sait que la forme mus a de nombreux correspondants dans d'autres langues indo-européennes, en particulier en germanique à l'origine de l'allemand Maus et de l'anglais mouse, déjà cité.

Le grec mus, muos qui signifie à la fois souris et muscle est à l'origine de mots en myo-, tels myosotis, littéralement oreille de souris ou mygale, la souris-belette. Nos coeurs battraient-ils sans son muscle, le myocarde ? Les savants étymologistes nous content que l'origine de muscle, qui permet aux pattes de souris de danser quand le chat n'est pas là, dériverait de l'image d'une petite souris (musculus) courant sous la peau quand il se contracte. Une souris a certes de petits yeux, mais leurs champs visuels monoculaires sont plus grands que ceux des primates que nous sommes encore. Notre souris, qui n'est pas myope, reste sceptique et refuse d'admettre cette véritable origine de muscle sans un examen plus approfondi. Elle a une voisine qui souffre de nystagmus, dont les yeux sont animés de rapides secousses latérales. Cette vision lui met la puce à l'oreille. Quelle peut être une caractéristique de ce parasite ? Il s'agit bien d'un insecte de très petite taille (<p>) qui se déplace par sauts, non ?

Les cavaliers connaissent ce mouvement de saut, car en équitation on appelle par analogie "saut de puce", un exercice de saut d'obtacles qui consiste en une série de petits sauts rapprochés en succession rapide. Leurs chevaux sont bien dressés et ne sont pas des mustangs sauvages aux sauts incontrôlés, des chevaux qu'on tente de monter à cru lors des rodéo.

Je suis Gigi la souris, croqueuse de vieux livres dont j'ai sucé toute les substantifiques pages. Même un gros Larousse poussièreux n'a pas résisté à ma voracité. Je sais que le Jour J jaillira comme une Source d'Eau vive et que l'Or de sa Lumière illuminera le doux velours de ma jupe grise.

Le schémème <us>.

L’ours (us~ur~or), comme le mustang, n’échappe pas à cette perception de leur déplacement par bonds successifs. La source (uc~ur~or~s) et le ruisseau (eau~s~is~us~r) ne sont-ils pas souvent des cours (us~ur~or~c) d'eau bondissants ou jaillissante qui parfois sautent et chutent.

Le saut du Doubs