La fin de l'arbitraire des mots

La motivation des mots

Remise en cause de l'arbitraire du signe verbal

Qu'est qu'un mot ?

L’unité signifiante du langage parlé ou écrit

La plupart des langues disposent d’un terme pour dire « mot », une véritable institution sociale de la communication, admise par tous, que le dictionnaire définit comme un son ou un groupe de sons articulés ou figurés graphiquement, formant la plus petite unité significative d’expression orale ou écrite, à laquelle est liée, dans une langue donnée, la représentation d’un être, d’un objet ou d’un concept. Il faut insister qu'il s'agit bien de la plus petite unité expressive, concernant donc la parole ou l'écrit, ce qui ne signifie pas que c'est la plus petite unité de la langue, contrairement à ce qu'affirme la théorie de Ferdinand de Saussure, fondateur de la linguistique moderne.

Il existe une grande diversité de mots dans le lexique français actuel. Un mot peut être précis ou vague, concret ou abstrait, rare ou courant, noble ou populaire, précieux ou argotique ; il peut avoir un sens propre ou figuré, particulier ou général, fort, plein, rigoureux, strict, désuet, classique ou moderne, étymologique, spécialisé, unique, scientifique, savant, avoir un double sens, voire davantage car la polysémie n'est pas rare.

Mais que se cache-t-il vraiment derrière les sons ou les lettres d’un mot ? Traduire mot à mot, en faisant correspondre à chaque mot pris isolément son équivalent dans une autre langue, permet rarement d’exprimer la même idée. Traduire c'est toujours trahir ! Les mots, différents d’une langue à l’autre -- bien qu’ils désignent un objet similaire-- renvoient-ils à l’objet tout entier ou seulement à l’une de ses caractéristiques saillantes qui, par métonymie, en permet la désignation ?

Un objet simple présente souvent de multiples facettes et des usages très variés: il est possible de l'apprécier par différents canaux sensoriels: la pointe d'une aiguille peut être évaluée par la vue, mais sa caractéristique piquante est mieux détectée par le tact douloureux; ni l'audition ni l'olfaction ne sont sollicitées pour ce critère.

L'une des caractéristiques d'une aiguille est qu'elle peut pénétrer différentes matières et si l'on compare des signifiants qui se terminent par "ille" comme aiguille, esquille, vrille, cheville,banderille, torpille, fusille, mitraille, paille, guillotine même et toutes les douleurs qui nous tenaillent, assaillent, etc, il devient licite d'entendre cette propriété de pénétration comme la caractéristique saillante, commune à ces divers référents et "codée" par "ille". Scandaleuse caractéristique alors pour le mot ''fille'' qui témoigne de la manipulation de la langue française par la gent masculine surtout cléricale. Les enfants qui traitent les filles de "quilles à la vanille" jouent sans s'en rendre compte avec la notion de pénétration/renversement ! Les quilles se renversent avec des boules et le jeu de billes consiste à les projeter dans un petit trou, le pot, dans lequel il s'agit de la faire rentrer d'un coup de doigt, par une pichenette, une extension rapide du majeur. Il n'est pas besoin d'avoir l'esprit grivois ou freudien pour y saisir quelque analogie sexuelle ! Cela prête à sourire de constater l'énergie dépensée par certaines féministes actuelles pour imposer une écriture inclusive, sensée réduire les inégalités de langage entre le féminin et le masculin, alors que l'inconscient collectif langagier affirme en catimini une caractéristique quasi criminelle de l'inconscient langagier masculin qui désigne les filles, par ce critère de pénétration /renversement, les transformant ainsi en objets sexuels aptes à la saillie des mâles ! Ce dernier mot "saillie" comporte cette séquence "ille" liée à la pénétration. Aucun arbitraire entre le signifié et le signifiant ! Même l'expression "filles de joie", ne se réfère qu'au plaisir masculin révélant la main mise masculine sur le langage. Par humour moqueur, on peut dire que ces féministes "pinaillent" et qu'elles devront comprendre -- si elles lisent le contenu de ce site -- qu'il faut simplement mettre une majuscule à Fille et Femme pour passer de la chute "f" (dont elles sont accusées depuis Eve) au Feu de l'Esprit "F" ! Voila la faute orthographique, qualifiable de "capitale" qu'il faudra corriger pour supprimer la violence virile scélérate de la langue française. Quant à féminiser les mots masculins avec un e muet, c'est réduire en quelque sorte la femme au silence !

Cette première invitation sans langue de bois, à pénétrer... l'inconscient collectif langagier prévient la lectrice et le lecteur qu'ils ne quitteront pas ce site... comme ils y sont entrés. Personne n'a encore imaginé qu'il puisse exister une langue de l'inconscient, ni Freud le père fondateur de la psychanalyse, ni Annick de Souzenelle, une mystique qui joue avec les lettres de l'hébreu et interprète les mythes grecs avec intelligence et encore moins le fondateur de la linguistique moderne, Ferdinand de Saussure qui a entraîné cette science humaine dans une illusion dramatique ! Seul Lacan a deviné la primauté du signifiant sur le signifié et a affirmé que l'inconscient a la structure d'un langage... sans parvenir à franchir la barre entre signifié et signifiant, instaurée par Saussure. Sans en avoir l'r, le fondateur de la linguistique est parvenu à transformer le "mot" en "mort" ! La langue de Saussure est totalement désincarnée, coupée de la vie extérieure et même intérieure, avec un refoulement absolu des stimuli des référents, rejetés dans le monde extra-linguistique. Le plus étonnant est de constater le nombre de ses disciples chez qui le sens critique ne semble pas la première vertu. Ils sont même parvenus à faire de l'arbitraire un dogme qu'il devient difficile de dénoncer, car il est devenu le pilier de la linguistique moderne. Sans lui tout s'écroule ! On comprend mieux qu'un certain Jésus ait annoncé qu'il détruira l'intelligence des intelligents ! Pourtant cette langue de l'inconscient existe bel et bien sans que notre conscience ait le moindre soupçon de son existence. Ce phénomène s'explique, car nous avons tous subi un triple refoulement originaire lors de la transmission/acquisition de notre langue maternelle, comme cela sera exposé ultérieurement. La barre institué par Saussure entre signifié et signifiant représente le symbole cristalisé de ce refoulement qui interdit à tout un chacun d'entendre le sens derrière certaines unités sonores plus petites que les mots, qu'ils ont ingurgités par un apprentissage conditionné très orienté. .

En linguistique, le mot est conçu comme une chaîne d’unités sonores appelées phonèmes, dont l’ensemble porte le sens. Le phonème, plus petit segment phonologique distinctif du langage articulé, est quant à lui réputé dépourvu de sens. Ainsi, si l’on passe de « papa » à « pépé », le /é/ n’est pas forcément lié à la notion de vieillesse (éphèbe, écolier, bébé, nouveau-né), et si l’on remplace /é/ par /i/ pour obtenir « pipi », ce phonème n’est pas non plus spécifique de la sphère urinaire (idée, rififi, illico, ouistiti, inouï), même s’il arrive qu « papi » inonde son lit lorsqu’il est incontinent la nuit.

Certains ont tenté d’attribuer une motivation phonosymbollique aux sons dès le stade des phonèmes, en rattachant par exemple la notion de petitesse à cette voyelle /i/ : (petit, riquiqui, lilliputien, infime). Mais il suffit de quelques contre-exemples tel que big, giga (gigantesque), immensité, infini, titanesque, illimité pour démentir cette hypothèse. Ce constat n’élimine toutefois pas la possibilité que le phonème /i/ puisse évoquer d’autres sens précis, en fin de mot par exemple, comme la notion de pointe ou de quelque chose d’aigu, présente dans de nombreux mots porteurs de la séquence <i>. Selon mes recherches phonosymboliques, c'est la consonne <p> qui renvoie à la notion de petitesse, à partir du <p> péjoratif du mépris, de la répugnance pour le petit peuple, la pauvre populace : pouah ! Que des poux ! Quelle pestilence ces pouilleux ! De vrais porcs ! De la bassesse à la petitesse, le pas fut vite franchit par l'inconscient collectif langagier des nobles et du clergé !

Les recherches de ce site, initiées dès 1995, sont totalement originales et novatrices. Elles sont l'oeuvre d'un médecin de famille qui est parvenu -- après plus de vingt années d'écoute attentive des êtres en souffrance-- à entendre leurs mots autrement (autre ment !) et de comprendre le pourquoi de leurs maux. Ce site leur est donc dédié, car ce sont eux -- par les mots subjectifs de leurs confidences -- qui ont mis la puce à l'oreille de celui à qui ils ont accordé leur confiance. C'est leur esprit collectif qui aura inspiré ces découvertes initiées par la perception de leurs plaintes. Eux qui, par leur redondance de mots porteurs de "aille" et de "ouile" ont réussi à permettre un premier franchissement de la barre entre signifié et signifiant. Entendre dans les mots de leurs maux résonner des vestiges onomatopéiques des cris de douleur des générations précédentes fut une première surprise ! Mais, pour supprimer cette barre S/s, signifié/signifiant, il a fallu d'abord l'inverser en accordant, comme Lacan, la primauté au signifiant, en faisant passer le son avant le sens. Que d'énigmes il aura fallu résoudre ! On dit que la nuit porte conseil et c'est vrai qu'un certain recul et qu'un certain travail nocturne de hémisphère droit est indispensable pour se libérer ou réduire le Surmoi d'une raison qui n'est qu'un conditionnement orienté le plus souvent. La majorité des unités de cette langue de l'inconscient a été découverte entre la veille et le sommeil, quand les liens rigides des condionnements se détendent. Le travail de décodage s'est donc effectué la nuit, en position couchée, avec l'aide d'une lampe torche pour noter les solutions qui surgissaient aux problèmes posés. Il aura fallu sept périodes créatrices d'une quinzaine de jours et de nuits réduites à trois heures de sommeil pour que cette langue de l'insconscient se précise.

Ces périodes exaltantes, vécues comme des révélations, étaient séparées de longs laps de temps de un à trois mois totalement stériles, comme si tout un savoir inconscient emmagasiné s'était totalement vidé. Il faut un temps assez long entre la phase initiale d'une recherche active et consciente sur un problème irrésolu et la découverte d'une solution qui semble alors apparaitre par hasard, comme si cela venait à l'esprit d'un seul coup. En psychologie, on appelle période "d'incubation" ce laps temporel séparant la question initiale de la solution, une période durant laquelle il ne sembble pas exister de travail actif conscient sur le problème. Néanmoins, c'est pendant ces périodes d'incubation que s'effectue par des connexions neuronales d'une pensée non consciente ou subconsciente, la poursuite de recherche de solutions, qui aura d'autant plus de chance d'aboutir que la phase initiale consciente aura été intense et longue. Toutes les informations nécessaires à la solution doivent avoir été intégrées dans la mémoire au cours de la phase de réflexion préparatoire pour que l'objectif recherché puisse induire une activation des processus inconscients de l'intellect. L'avantage du travail nocturne est mis à profit par nombre de créateurs, les artistes comme les scientifiques, car la levée partielle ou totale des barrières des conditionnements, actifs durant l'éveil conscient, permettent une ouverture vers le monde de l'imaginaire, centralisé dans l'hémisphre droit . Pour avoir lu les écrits de l'astronome et mathématicien Johannes Kepler, Descartes fait trois rêves en une nuit qu'il note à son réveil, précisant qu'il s'agit de l'affaire la plus imortante de sa ve."C'est l'Esprit de Vérité qui a voulu m'ouvrir les trésors de toutes les sciences par ce songe" affirme-t-il : ainsi l'homme devenu symbole de la Raison admet qu'il existe en lui, hors de sa volonté, quelque chose d'irrationnel qui le dépasse.

En physique et chimie des éléments, Dimitri Mendeleïev, inventeur du tableau périodique, raconte qu'il a "vu en rêve une table où les éléments se plaçaient comme il fallait" et les a notés à son réveil. Mais cette sorte de mise au point en rêve cristallisait des années de travail préparatoire. En mathématiques, Henri Poincaré décrit plusieurs illuminations dont la fameuse idée surgie en montant dans "l'omnibus de Coutances" et d'autres épisodes nocturnes après une nuit de café noir. Il en a fait un modèle de la découverte : préparation-incubation-illumination-vérification. C'est ce long processus qui a été utilisé par l'auteur de ce site concernant la linguistique et plus particilièrement la motivation des mots.

Selon Jules Renard, « les mots ne doivent être que le vêtement, sur mesure rigoureuse, de la pensée ». Hélas, le mot nu ment, il est trop vague ; chaque langue l’habille ou le pare d’attributs qualificatifs pour en préciser le sens, lequel varie selon le contexte de la phrase. Si le nombre d’adjectifs est si élevé, n’est-ce pas là encore un argument pour penser que le mot « n’enveloppe » pas tout le référent, mais ne désigne que l’une de ses caractéristiques ou l’un de ses effets ? D’où la nécessité fréquente de lui adjoindre des qualificatifs pour en préciser le sens exact. La multitude d’adjectifs associés au vocable « mot » démontre bien l’imprécision immense de ce concept d'unité de la langue

Le sens variable des mots ou la variabilité du signifié

1) Subjectif

L’homme ne maîtrise pas toujours le sens et la portée des mots, qui peuvent dépasser sa pensée, notamment lors d’émotions intenses ; en colère, il se laisse facilement emporter par des propos excessifs. Lors d’événements perturbants, il nie ce qu’il ne peut reconnaître, oublie ce qui l’embarrasse ou refoule ce qui le tourmente. Les signifiés sont culturels et dépendent du niveau de culture de la langue de chaque sujet et bien sûr de son vécu très personnel.

Le médecin généraliste, interlocuteur privilégié de l’être humain en souffrance, n’est pas dupe des explications avancées par son patient et présume que les mots prononcés dissimulent souvent une autre vérité. Le sens et l’impact psychologique des mots varient d’un individu à l’autre : chacun acquiert une expérience singulière, subjective, liée à sa situation dans l’espace et le temps. Ainsi, chacun reçoit les paroles d’autrui avec une coloration affective variable, selon les relations interpersonnelles et la connotation sentimentale donnée par l’émetteur. L’échange se déroule aussi dans un brouillard sémantique créé par les différences de niveau socioculturel du milieu de l’émetteur et du récepteur. Bref, malgré les définitions des dictionnaires, les signifiés varient selon les individus d'une même langue.

Paul Léautaud souligne qu’« il est curieux que le même mot puisse prendre des sens totalement opposés ». Ces divergences de perception sémantique génèrent incompréhensions, malentendus et quiproquos. Jacques Salomé, dans « Parle-moi, j’ai des choses à te dire », démontre l’incommunicabilité au sein du couple. D’autres, comme Michel Leiris, vont jusqu’à affirmer qu’une « monstrueuse aberration fait croire aux hommes que le langage est fait pour faciliter leurs relations mutuelles ».

2) Mensonger

« Qui aurait pu penser que je parlais pour me taire. Les mots que je disais servaient à cacher ceux qu’il ne fallait pas dire. »

— Boris Cyrulnik, Sauve-toi, la vie t’appelle

Louis-Ferdinand Céline nous prévient : « On ne se méfie jamais assez des mots. » Cette variabilité subjective du sens des mots, source d’incompréhension, se complique par le mensonge. Hommes et femmes savent mentir, travestir la réalité par un langage contraire ou faux, pour tromper l’interlocuteur. Cet usage s’est sans doute développé au fil de l’évolution humaine pour les avantages tactiques qu’il procure : éviter la punition, dévaloriser un concurrent… Les sanctions éducatives, familiales, scolaires, légales ou religieuses ont conformé l’individu à la norme du groupe, le plus souvent en niant ses différences.

L’hypocrisie, cet art social de ne pas dire ce qu’on pense, est le résultat de ce conditionnement. Philippe Bouvard affirme : « Nous sommes tous des hypocrites » ; nous participons tous, peu ou prou, à ce mensonge social, règle du jeu implicite qui sert à lubrifier les relations humaines. Cette hypocrisie est un milieu de culture bien huilé où prolifèrent l’équivoque et l’imposture. Dans cet univers du mensonge, le « parler vrai » est suspect : « Et loin de la vérité, les mots mentent tous seuls », proclame Crommelynck.

"Les mots! Les mots! Les mots" : on a brûlé au nom de la charité, guillotiné au nom de la fraternité : sur la scène humaine, l’affiche est presque toujours le contraire de la pièce", ironisent les Frères Goncourt. Faites ce que je dis, pas ce que je fais est presque une règle générale, alors que l'exemple -- par le mimétisme qu'il engendre -- est le meilleur moyen de persuader autrui d'une conduite à tenir souhaitée. Les formules « franchement » ou « sincèremet » jouent souvent le rôle de leurre, loin d’exclure le mensonge ; « sûrement » ou « certainement » sont prononcés en fait en l’absence de certitude. Jean Rostand conclut qu’« un mensonge peut être moins mensonger qu’une vérité bien choisie ».

Même sans volonté de mentir, les mots possèdent de multiples sens parfois contraires : “hôte” désigne à la fois l’invité et l’invitant (énantiosémie), favorisant les ambiguïtés. “Supporter” signifie “tolérer” aussi bien qu’encourager. La synonymie ne plaide pas non plus pour l’arbitraire des mots, car si ceux-ci étaient convenus par pure convention, pourquoi aurait-on besoin de cinquante synonymes pour désigner le même référent ? La synonymie parfaite est rarissime : chaque synonyme évoque une nuance différente du référent. Cet usage mensonger des mots s'est sans doute développé dans l'évolution en raison des avantages tactiques qu'il offrait dans diverses compétitions humaines, par exemple pour éviter la punition ou dévaloriser le concurrent. La sanction éducative, familiale, scolaire, légale ou religieuse a pour but de conformer l'individu à la norme du groupe, le plus souvent en niant ses différences.

3) Évolutif

La variabilité du sens des mots s’explique aussi par leur évolution générationnelle. La langue est vivante et évolue constamment par l’usage d’une communauté. « Le mot, qu’on le sache, est un être vivant », rappelle Victor Hugo.

Le français, langue romane (issue du latin), s’est enrichi de nombreux emprunts, notamment anglais récemment, et grec antérieurement dans le domaine savant, en particulier médical. Des mots et expressions populaires finissent par devenir désuets puis, obsolètes, disparaissent. Par exemple le mot "fesses" a remplacé le mot "naches" ou "nages" avec un passage graduel entre le Moyen-Âge et la Renaissance, sous l’influence d’une évolution sémantique et phonétique des mots hérités du latin. Naches est issu du bas-latin naticae, venant du latin classique nates, désignant les masses charnues du postérieur, alors que fesses provient du latin vulgaire fissa, dérivé de fissum, fente pour désigner la raie des fesses avant que par métonymie le sens se soit généralisé aux masses elles-mêmes. La submorphémie lexicale permet de comprendre que naticae possède une séquence "nat" qui est commune au latin natalis, «de naissance, relatif à la naissance» qui a évolué en "natal" en français. Par pudeur, confusion ou ambiguité espiègle, les histoires de fesses ou de "cul" sont des histoires sexuelles en non d'arrière-train. Il est imaginable que sous l'influence culpabilisatrice du clergé catholique, c'est la partie qui intervenait pour la naissance que l'on désignait par "naches" ou "nages", des mots tous initiés par la consonne "n", dont l'un des trois sens à l'initiale renvoie à la vie. La Renaissance marque un tournant majeur dans la peinture et la sculpture en mettant en valeur l'idéal du nu gréco-romain dans une visée esthétique et anatomique. Les artistes valorisent le corps humain idéalisé dans une perspective platonicienne du corps comme reflet de l'âme. Cette période marque l'un des sommets de la présence du corps nu dans les édifices religieux occidentaux, malgré les contraintes imposées par les controverses religieuses. Le signifié "fesse" quitte la sphère de la naissance pour se centrer sur l'esthétique des fesses, car le passage de "iss" à "ess" s'accompagne d'un changement inconscient du choix entre les trois sens de la consonne "f" qui passe de la faute originelle, de la chute imputée à Eve au "f" de la manifestation d'une excroissance anatomique: on passe de la fissure à une "bouffissure" agréable à contempler. A signaler que le terme "cul" pour l'inconsient français se transcrit en "arrondi coupé", reprenant le concept de la fissure. On peut remarquer aussi que le second "s" qui peut évoquer la surface ou l'enveloppe est inscrit dans fissum, fesse, masse et ass en argot anglais.

La science officielle actuelle explique l'évolution de "fissum" à "fesse" que par une évolution phonétique seule sans comprendre que cette évolution est responsable d'une évolution sémantique comme pour la plupart des mots.

.

La sémantique officielle d’un mot n’est figée que dans les dictionnaires, sortes de musées du mot à une époque donnée. Les mots peuvent s’effacer, selon Alain Rey, mais ne meurent jamais vraiment : ils sont des signes, des réalités physiques qui donnent accès au réel et à l’imaginaire, au concret comme à l’abstrait, à la matière et à l’Esprit. Par intuition, Victor Hugo le visionnaire a affirmé : "l'homme est un lecteur, il a longtemps épelé, il épelle encore, bientôt il lira". Et bien vous et moi ne faisons encore qu'épeler les mots, essentielement par syllabes ouvertes, en mettant en retrait de l'attention les syllabes fermées qui sont, en quelque sorte, victimes d'un refoulement dynamique sous la pression éducative hors du champ de la conscience. Pour lire, comme nous le propose Victor Hugo, il faut s'initier à une autre forme de langage, inclus à notre total insu dans nos mots comme des agents secrets doubles. Infiltrés, nos mots sont devenus des messages C.I.A. (Conventionnels, Immotivés, Arbitraires). Pour appréhender cette nouvelle lecture que le Poète pressentait, il vous faudra passer par des étapes successives, telle une véritable initiation pour découvrir le double sens d'unités de deux lettres issues de ces syllabes fermées. Il s'agira de délier les noeuds des signifiants, étymologiquement de psychanalyser les mots pour vous permettre enfin de lire ce que l'inconscient crie sans que nous l'entendions ! C'est pour mettre fin à cet aveuglement et faire disparaître le mystère de notre ignorance consciente que ce site a été créé.

Il faut rester lucide et constater que l’étymologie reste un repère incertain pour comprendre les mots et surtout leur évolution sémantique qui accompagne leur évolution phonétique: même des mots à l’orthographe latine identique ne coïncident pas avec le sens exact de leurs ancêtres. Un lavabo actuel est un mot dérivant de lavabo (de lavare au futur), qui correspond au référent latin par destination : il a été conçu pour un lavage futur -- au passage on remarque que ce mot est donc né de la fonction qu'il remplira, c'est cette caractéristique fonctionnelle qui est retenue pour le désigner. Le mot “catimini” qui signifie en cachette dérive du latin “chutes mensuelles” correspondant aux menstrues. La pudeur a poussé les femmes à cacher le sang de leurs règles, à laver leurs serviettes hygiéniques en cachette d'où l'emploi détourné du mot. Quant au mot rébus, il est issu de res, la chose, subissant des inversions de sens et d’usage : “moins que rien” n’est pas grand chose, mais avec trois fois rien, ironise Raymond Devos, on peut s'acheter quelque chose !

Même l'étymologie du mot "mot" lui-même est alambiquée car “mot” vient de muttum, formé sur l’onomatopée “mu”, littéralement “muet” donc contraire à sa signification actuelle — ce n’est qu’au XIIIe siècle que “mot” devient un élément signifiant du langage. On retrouve ce sens dans “ne dire mot”, “motus”, où le jeu du silence s’impose.

L’étymologie, essentiellement chronologique, ne suffit pas à retrouver les ascendants sémantiques réels des mots : des centaines de mots gardent une origine obscure ou fantaisiste. Les changements de sons, l’évolution diachronique, ne se limitent pas à la phonologie. Pourquoi tant de crustacés débutent par “cr” (crabe, crevette, écrevisse, Krebs), alors qu’ils n’ont aucune origine étymologique commune ? Croire au hasard comme moteur de l’évolution des mots revient à admettre notre profonde ignorance qui provient bien du triple refoulement originaire de la langue maternelle lors de sa transmision/acquisition.

Le mot, signe verbal arbitraire des linguistes

Plus petite unité d’expression du langage (parlé ou écrit) depuis des millénaires, le mot est appelé scientifiquement “signe verbal” par Ferdinand de Saussure, fondateur de la linguistique moderne. Selon son 3cours" posthume , le signe verbal est une réalité psychique à deux faces : le signifié (concept) et le signifiant (image acoustique ou graphique), tous deux coupés du référent réel.

Saussure illustre la dualité du signe par l’image d’une feuille de papier : pensée au recto, son au verso, inséparables. Pour Saussure, la langue est un objet abstrait, et le mot n’a de valeur que par contraste phonétique avec les autres mots du système. Le principe d’immanence fonde la linguistique comme science de la langue, qui vise une connaissance “immanente” de la structure.

Tout médecin jugera cet intellectualisme comme une double imposture envers l’humain. Cette conception nie le principe de réalité : le langage sert à parler du monde, il reproduit le réel. On doit accepter l’évidence de l’ancrage du langage dans la biologie.Il faut être coupé du monde et nier la physiologie des organes des sens et du cerveau humain pour refuser l'évidence de l'ancrage du langage dans la réalité biologique. Tout phoniatre est conscient des nombreuses étapes par lequel l'enfant doit passer pour acquérir un langage d'adulte, des étapes qui reposent sur des conditionnements successsifs.

La seconde erreur relève du matérialisme, qui, par souci d’objectivité, rejette tout principe transcendant. Cette position peut se défendre pour les sciences exactes, mais reste discutable pour une science humaine comme la linguistique. La métaphysique cherche, elle, les causes et premiers principes. Ne pas aborder la question de l’origine du langage, c’est nier une part essentielle de la pensée et de la destinée de l'humanité. La métaphysique est une partie fondamentale de la réflexion philosophique qui porte sur la recherche des causes, des premiers principes. Le débat sur l'origine du langage concerne spécifiquement l'humain.

Saussure, parfois humble, reconnaissait « la difficulté qu’il y a à écrire dix lignes ayant le sens commun en matière de faits de langage », rappelle Benvéniste. Cela n’empêche pas le professeur genevois de sanscrit de poser des jugements dogmatiques : « Il faudrait chercher sur quoi se fonde la division en mots, car le mot, malgré la difficulté à le définir, est une unité qui s’impose à l’esprit, quelque chose de central ». Cette affirmation relève du dogme et réclame plus de prudence ! Saussure semble imaginer que les mots des adultes ont été transférés tels quels dans les aires du langage du cortex cérébral (aires de Broca et Wernicke). On peut réellement se demander s'il a suivi l'évolution linguistique d'un bébé et d'un petit enfant. Sans doute, non ! L'auteur de ce site a eu six enfants et cinq petits enfants, et il ne peut qu'être surpris de cette grave carence de la linguistique saussurienne qui a fait l'impasse sur les processus d'acquisition de la langue maternelle chez l'enfant. Ce qui est dramatique, c'est que des milliers de linguistes sont devenus ses disciples et ont gobé sans réfléchir cette linguistique virtuelle, coupée de ses origines tant en synchronie lors des étapes de l'acquisition des mots chez l'enfant qu'en diachronie par la croyance que le mot est la plus petite unité des langues... alors qu'il n'est que la plus petite unité de la parole !

En résumé, le mot, signe verbal saussurien, s’établit par le rapport signifiant/signifié psychique, duquel est exclu le référent. Pour la linguistique officielle, il n’existerait aucun lien motivé entre le signifiant (son ou graphie) et les caractéristiques de la réalité désignée. Ce n’est qu’au XIXe siècle que la linguistique a nié l’analogie naturelle entre forme et contenu du signe, élevant la théorie de Saussure au rang de dogme de l’arbitraire, imposant le découpage signifié/signifiant coupé du référent.

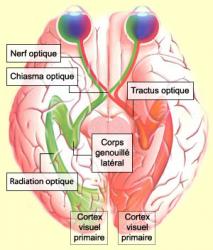

Le schéma signifié/signifiant évoqué plus haut, où l’ovale figure le cerveau humain, révèle deux mondes : mais le monde “d’en bas” du signifiant, dont toutes les nuances prosodiques sont perçues par l’hémisphère droit, est-il vraiment séparé du monde “d’en haut” du signifié de l’hémisphère gauche ?

Pour Saussure, tout se joue dans les aires du langage de l'hémisphère gauche ; le signe linguistique s'y serait implanté par quelque magie non biologique, il serait désincarné, coupé de la réalité de son installation progessive dans l'enfance, de sa production phonatoire, de la perception et de l’émotion du référent qu’il désigne. Saussure fait l’impasse sur l’objet. Sa théorie du signe anti-objectiviste fonde une linguistique antiréaliste et antiscientifique, qui ne peut que susciter le scepticisme du physiologiste. L’arbitraire général d’un langage coupé du réel crée un système instable et factice. Le biologiste est légitime à s’interroger sur la “réalité psychique” : le psychisme relève de l’esprit et de l’affectivité, très loin de la réalité concrète, domaine du référent que Saussure relègue dans l'extralinguistique. .

La linguistique ne traite que du langage centralisé dans les aires corticales spécialisées de l’hémisphère gauche, comme si celles-ci n’avaient aucune liaison avec les aires sensorielles associatives, aucune liaison avec le cerveau affectif (système limbique), aucune liaison avec l'hémisphère droit, chef d'orcheste de la prosodie du langage. Il est étonnant qu’une telle hérésie biologique se soit maintenue plus d’un siècle — une pseudoscience humaine laissant croire que les mots naissent par génération spontanée dans l'hémisphère gauche, tels des messages extraterrestres inscrits grâce à l'opération du Saint esprit, imposant l'arbitraire d’une simple convention ! Pasteur, voisin dolois et arboisien de l'auteur, a pourtant mis fin à des siècles de croyance à la génération spontanée ! Victor Hugo, né en 1802 à Besançon affirmait haut et fort que le mot est un être vivant. Donc comme tout être vivant, il nait d'une génération précédente, il a une naissance, une longue enfance, une adolescence, une matûrité, une sénescence avec obsolescence progressive et enfin une extinction.

Le mot, plus petite unité des langues, peut se segmenter en linguistique en morphèmes réalisant les plus petits éléments significatifs malgré leur absence d'autonomie. Ainsi le mot ''marcheurs'' est composé de trois morphèmes: «march» (marche), «eur» (celui qui pratique) et «s» (marquant le pluriel).

Pour Saussure la langue est donc un objet abstrait où seules comptent les relations entre les termes. Il n’attribue de signification au mot qu’en termes de valeur discriminatoire par rapport aux autres signes de la langue (arbre/plante, animal/végétal). Le principe d'immanence « fonde la linguistique comme science de la langue et science des langues ». La langue est un système et la pensée systémique n'a que faire de la réalité qui relèverait d'un réalisme naïf. Dans son compte rendu des Fondements de la théorie linguistique, A. Martinet ose affirmer : « L'existence d'objets comme autre chose que des termes de relations est une hypothèse métaphysique dont la pensée scientifique a intérêt à se défaire... ». C'est exactement l'inverse en réalité. Croire à la création spontanée d'une langue dans les aires corticales spécifiques du cerveau humain est une hypothèse métaphysique, une croyance qui relève d'un obscurantisme religieux.

Pourquoi cette science du langage refuse de s'ouvrir à la réalité des référents dont les différents stimuli sont perçus par les organes des sens qui informent le cerveau humain ? La forme est pourtant l'intégration des informations visuelles sur l'aspect de l'objet référent. Elle est le résultat d'une représentation perceptive. Le mouvement structuraliste estime que le principe d'immanence fait la grandeur de la linguistique et justifie son appartenance aux sciences humaines, car « les objets privilégiés de la démonstration sont justement les objets qui jusqu'alors constituaient la différence de l'homme à la nature ». La théorie du langage pour eux doit « viser à édifier une connaissance immanente de la langue en tant que structure spécifique qui ne se fonde que sur elle-même». Les systèmes de signes seraient des systèmes de transformation abstraite et l'objet linguistique devrait être étudié «en lui-même et pour lui-même». Qu'en langage savant ces bétises sont énoncées ! Cette conception est très proche d'un langage révélé, transmis par Dieu à l'homme ! Les mots et la grammaire n'ont pas été déposés par l'opération du Saint-Esprit dans les aires du langage, mais s'y sont "installés" par de longs processus d'acquisition lors de l'apprentissage infantile de la langue maternelle.

Saussure s'est parfois montré humble lors de son analyse du langage. Il était conscient, comme le rappelle Benvéniste, de « la difficulté qu'il y a en général à écrire dix lignes ayant le sens commun en matière de faits de langage ». Le jargon actuel des linguistes confirme son avis car il n'est pas facile de parler simplement de processus compliqués. Cela n'empêche pas le professeur genevois de sanscrit de jugement à l'emporte-pièces. Il s'interroge sans sourciller : « Il faudrait chercher sur quoi se fonde la division en mots, car le mot, malgré la difficulté à le définir, est une unité qui s'impose à l'esprit, quelque chose de central dans le mécanisme de la langue ». Cette affirmation péremptoire relève du dogme et nécessiterait un esprit plus scientifique ! Le mot de la parole ou de l'écrit s'impose comme unité, mais cette "imposition" résulte d'actions successives qui ont contraint l'enfant lors de l'apprentissage du langage parlé et écrit à subir plusieurs conditionnements orientés difficiles.

En résumé le mot, signe verbal sussurien, se définirait uniquement par le rapport signifiant/signifié, duquel serait exclu l'objet, appelé référent. Le signifiant, image acoustique ou image visuelle de caractères lus, renverrait à un signifié arbitraire, le concept (le sens du mot), et n'aurait pour la linguistique ''officielle'' aucun lien motivé ou naturel avec les caractéristiques du référent. Ainsi le mot français arbre est un signe linguistique associant la forme sonore /arbr/ au concept d'arbre avec des phonèmes qui n'auraient aucun lien avec le référent, l'arbre réel. Le signifiant ne serait qu'un médiateur du signifié, que son plan d'expression et la signification serait l'acte qui unit signifiant et signifié dont le produit est le signe.

Ce n'est pourtant qu'à partir du XIXe siècle que la linguistique nie l’existence d’analogie entre forme et contenu du signe. La théorie de Saussure, mise en avant grâce à l'aura de son Cours, connu par un livre posthume à partir de notes de deux de ses élèves, a été élevée au rang de dogme, imposant l’arbitraire du signe qui transforme le mot conscient en un couple signifié/signifiant immotivé, coupé du référent.

Le schéma situé plus haut, où l’ovale peut représenter le cerveau humain, nous dévoile deux mondes ; mais le monde manifesté d’en bas du signifiant, dont toutes les nuances prosodiques sont perçues par notre hémisphère droit, est-il vraiment en-dessous du monde d’en haut du signifié de notre hémisphère gauche ? Pour Saussure tout se passe dans la tête dans les aires du langage et le signe linguistique est désincarné, coupé de toute réalité, tant celle de sa production par l'appareil phonatoire que celle des stimuli perceptifs et émotionnels qu'émet le référent qu'il désigne. Saussure fait l'impasse sur l'objet. Sa théorie du signe anti-objectiviste fonde une linguistique antiréaliste et antiscientifique qui ne peut qu'entraîner le scepticisme du physiologiste. L'arbitraire généralisé d'un langage coupé du référent crée un système factice instable. Le biologiste est en droit de s'interroger sur la notion de ''réalité psychique'' puisque le psychisme est un ensemble conscient et inconscient de processus relevant de l'esprit et de l'affectivité, bien éloigné de la réalité concrète qui par contre appartient, elle, au domaine du référent.

La linguistique ne traite que du langage centralisé dans les aires corticales spécialisées et limitées de l'hémisphère gauche comme si ces dernières n'avaient aucune liaison ni avec les aires sensorielles associatives, ni avec le cerveau affectif (système limbique), ni avec l'hémisphère droit. Il est étonnant de constater qu'une telle hérésie biologique se soit maintenue plus d'un siècle, une pseudoscience humaine qui laisse croire que les mots naissent par génération spontanée sous la férule arbitraire d'une convention interhumaine.

La théorie saussurienne du signe linguistique

Ferdinand de Saussure attribue quatre caractéristiques principales au signe linguistique:

Ferdinand de Saussure attribue quatre caractéristiques principales au signe linguistique:

1.Son arbitraire : le lien entre le signifiant et le signifié est arbitraire (sans aucune motivation), car un même concept peut être associé à des images acoustiques différentes selon les langues.

2.Le caractère linéaire du signifiant : «le signifiant de nature auditive se déroule dans le temps». Les éléments des signifiants se présentent donc obligatoirement les uns après les autres, selon une succession linéaire : ils forment une chaîne.

3.Son immutabilité synchronique : le signifiant associé à un concept donné s'impose à la communauté linguistique : un locuteur ne peut décider de le modifier arbitrairement.

4.Sa mutabilité diachronique : les signes linguistiques peuvent cependant être modifiés par le temps, par l'évolution linguistique avec modification du signifiant, du signifié ou de leur rapport.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le signe serait arbitraire. "C’est la science moderne qui l’affirme, non pas en tant que science, d’ailleurs (il lui faudrait alors démontrer cette affirmation autrement que par quelques paraboles douteuses), mais plutôt en tant qu’Église et que discours dominant. Certes, une fois posé que le signe est arbitraire, on peut se demander comment il se fait que les linguistes trouvent encore quelque chose à en dire, quelle cohérence ils peuvent encore y chercher. C’est sans doute que le Dogme est aussi un mystère", écrit avec lucidité un Professeur de Linguistique de la Sorbonne, Michel Launay, en 1990.

En réalité la définition saussurienne concerne un langage conscient, dans la formation duquel l'inconscient ne jouerait aucun rôle. En effet le raisonnement purement linguistique s’articule sur la séparation entre ce que la conscience voit : le référent extralinguistique et les signes linguistiques intrapsychiques avec lesquels elle joue pour former un langage, coupé de toute réalité physique du référent.

Le linguiste (comme maints scientifiques spécialisés) scie et sépare le domaine qu’il étudie des autres sciences, puis se cantonne à l’étude de la production du langage conscient par les aires cérébrales gauches du langage, se coupant de soutien biologique ou physiologique en amont. Cette science linguistique littéraire et théorique (hormis le domaine de la phonétique), ne prend pas en compte les capacités informatives de l’œil, ni celles des aires cérébrales visuelles qui perçoivent et analysent lignes et couleurs de l’objet, ni les informations des autres organes sensoriels.

En outre elle évacue le cerveau affectif indispensable à toute mémorisation et expulse tout paramètre inconscient en marginalisant certaines utilisations du langage considérées comme déviantes, telles que la poésie, les jeux de mots, les lapsus et les «fautes», les mots enfantins, les diminutifs, le contenu des rêves, les onomatopées et les mots d'origine onomatopéiques ! Par son exclusion du référent, pourtant bien réel, la linguistique actuelle est la science d'un langage virtuel, déshumanisé et désincarné, excluant toute motivation aux sons ou aux lettres des mots, seules unités de sens de nos langues. saussure semble imaginer que la langue a été télétransportée toute faite dans les aires du langage, dans lesquelles on aurait imprimer un dictionnaire plus ou moins important selon le niveau de lanque de la personne. Mais l'acquisition d'une langue, et de sa langue maternelle en particulier, suit des étapes et des condionnements pavloviens successifs dont il est nécessaire d'appréhender les mécanismes et les refoulements pour mettre en évidence la méprise ou l'illusion saussurienne.

Pourtant l'emploi de ''voir ''dans les expressions populaires: "Ecoute-voir" ou "dis-voir" laisse bien entendre et comprendre que pour le langage et l'idéation ces deux sens principaux sont unis dans une étroite association. De même les mots conscients construits à partir de voir : prévoir, entrevoir, percevoir, concevoir et même savoir nous suggèrent que la vision est indispensable à la pensée; aussi l'élaboration du langage ne saurait y échapper !

Pourtant l'emploi de ''voir ''dans les expressions populaires: "Ecoute-voir" ou "dis-voir" laisse bien entendre et comprendre que pour le langage et l'idéation ces deux sens principaux sont unis dans une étroite association. De même les mots conscients construits à partir de voir : prévoir, entrevoir, percevoir, concevoir et même savoir nous suggèrent que la vision est indispensable à la pensée; aussi l'élaboration du langage ne saurait y échapper !

La vue constitue le sens dominant dans l'appréhension de l'espace. Elle est dotée de propriétés uniques qui lui permettent de traiter avec une précision fiable, dans un délai très bref, une grande quantité d'informations, dont certaines très éloignées dans l'espace, comme le positionnement des étoiles dans le ciel (à des millions d'années-lumière) grâce auquel les premiers navigateurs pouvaient s'orienter. La survie de l'homme et des animaux ne fut possible que grâce à leurs facultés d'échapper aux dangers ou de s'en protéger. Or, certaines couches de neurones du corps géniculé latéral cérébral gèrent les informations visuelles, certains neurones traitant les couleurs, la majorité traite les lignes géométriques, d'autres sont sensibles aux mouvements rapides, réagissant dès 50 millisecondes, performances qui permettent une adaptation ultra-rapide aux modifications menaçantes du milieu environnant.

Le débat sur la motivation ou l'arbitraire des mots n'est pas nouveau. Au IVe, siècle avant J.C. dans le Cratyle, Platon expose les deux thèses opposées sur la nature des mots : pour Hermogène, partisan de l’arbitraire du signe, il n'y a entre ce qui sera plus tard nommé signifiant et signifié qu'un lien abstrait et extrinsèque, établi par convention, tandis que pour Cratyle, partisan de la motivation que défendait Socrate, les mots sont une peinture des choses, ils ressemblent à ce qu'ils signifient, ce sont des symboles.

Depuis Platon, l'opposition motivation/arbitraire n'a pas cessé et les partisans de la motivation furent largement majoritaires jusquà l'arrivée de Saussure. Il faut citer le bisontin Charles Nodier qui en 1808 faisait paraître un excellent "Dictionnaire raisonné des onomatopées françaises" dans lequel il argumentait pour une origine onomatopéique de tout le lexique français et des langues en général.

La remise en cause de l'arbitraire du signe

( Avec des extraits du livre "Entendre les mots qui disent les maux" aux Editions du Dauphin 2000 et 2006)

Il faut souligner que" Le Cours de linguistique générale" de Saussure a été rédigé, après sa mort, par deux de ses élèves qui n'ont pas asssisté à ses cours et ont parfois accentué, voire caricaturé la position de leur maître en particulier sur ce dogme de l'arbitraire du signe. Saussure était en effet moins catégorique:

" Tout ce qui a trait à la langue en tant que système demande, c’est notre conviction, à être abordé de ce point de vue qui ne retient guère les linguistes : la limitation de l'arbitraire. C’est la meilleure base possible".

En 1922, Otto Jespersen le remet en question en lui opposant le symbolisme phonétique, particulièrement reconnaissable dans la langue anglaise, reprenant en la restreignant fortement la position de Wihelm von Humbolt un siècle plus tôt. Sans doute que le mystère de ce livre posthume, surgi d'outre-tombe avec l'aura d'un testament, a participé à la transformation de la théorie d'un homme, qui a eu l'humilité de ne rien publier, en dogme scientifique ? catégorique:

Un demi-siècle après Saussure, le linguiste Emile Benvéniste introduit la notion de référence. En plus de sa valeur différentielle, le mot (signe verbal) possède un sens, qui réside dans le rapport à un objet du monde ; mais Benveniste ne fait que déplacer l’arbitraire du signe non plus dans la relation signifiant/signifié, mais dans la relation signe/référent.

Si en français le signifié arbre est inséparable du signifiant [arbr], la relation du mot arbre à l’objet réel est arbitraire et conventionnelle comme en témoigneraient les mots tree en anglais et Baum en allemand, qui n’ont aucun son commun, alors qu'ils renvoient au même objet arbre. Autant dire que c'est toujours le règne de l’arbitraire du mot conscient.

Benveniste s'interroge pourtant : "Poser la relation comme arbitraire" est pour le linguiste "une manière de se défendre contre cette question et aussi contre la solution que le sujet parlant y apporte instinctivement. " "Pour le sujet parlant, il y a entre la langue et la réalité adéquation complète" . Cette notion de défense, à l'insu de Benvéniste, renvoie à la terminologie freudienne et correspond comme il le sera démontré au triple refoulement que subit tout enfant lors de l'apprentissage ''orienté'' de sa langue maternelle.

L'arbitraire du signe est aussi discuté par le linguiste Pierre Guiraud qui met en évidence l'existence de la motivation des mots onomatopéiques de type acoustique où existe une analogie entre sons signifiés et sons signifiants comme glouglou, flic flac, claquer, boum… qui peut s'étendre par métaphore aux couleurs ou idées assimilées à des bruits. Pour lui, «un signe est un stimulus — c'est-à-dire une substance sensible — dont l'image mentale est associée dans notre esprit à celle d'un autre stimulus qu'il a pour fonction d'évoquer en vue d'une communication.»

Il définit « le signe comme la marque d'une intention de communiquer un sens. » Nombreux sont les linguistes qui, depuis, se sont élevés contre l'arbitraire du signe et en premier Maurice Toussaint dans son pamphlet "Contre l'arbitraire du signe" et les recherches linguistiques récentes en submorphémique lexicale après 2000 s'orientent vers une remise en cause pour l'instant minoritaire de cet arbitraire saussurien déconnecté de la réalité biologique.

Une motivation inconsciente ?

On reproche à Saussure de ne pas reconnaître les faits symboliques dans la langue, prise comme ensemble de signes arbitraires.Il refuse de déceler de la motivation dans les mots même dans ceux des langages inventés. Au contraire, pour l'un de ses contemporains, Victor Henry, « le langage est le produit de l’activité inconsciente d’un sujet conscient ». Par exemple au sujet de la glossolalie sanscritoïde ou « martienne » d'Hélène Smith qui intriguait les milieux linguistiques genevois à la fin de XIXe siècle, Henry prospectera et découvrira dans cette glossolalie «un travestissement enfantin du français» grâce à des analogies auditives, qui résultent de procédés inconscients et subconscients du langage.

Augustin d'Hippone (Saint Augustin) est un des pionniers dans l'expression d'une motivation inconsciente du signe verbal qu'il expose au IVesiècle dans sa théorie du signe. Il affirme que « c'est par les signes que l'on apprend les choses » Il évoque également le retard du langage sur la pensée et l'explique ainsi :

« La raison en est surtout que cette conception intuitive inonde mon âme à la façon d'un éclair rapide, tandis que mon discours est lent, long et fort différent d'elle. De plus, pendant qu'il se déroule, cette conception s'est cachée dans sa retraite. Elle laisse pourtant dans la mémoire, d'une manière merveilleuse, un certain nombre d'empreintes, qui subsistent au cours de la brève expression des syllabes et qui nous servent à façonner les signes phonétiques appelés langage. Ce langage est latin, grec ou hébraïque… Que les signes soient pensés par l'esprit ou qu'ils soient exprimés par la voix, les empreintes ne sont ni latines, ni grecques, ni hébraïques, ni n'appartiennent en propre à aucune nation". Augustin envisage un état du sens fait d'empreintes qui « n'appartiennent à aucune langue », ne sont pas conscientes et semblent universelles.

Le point de vue des psychanalystes

Le psychanalyste Sigmund Freud affirme au début du XXe siècle qu'en psychanalyse «c'est par la langue que l’essentiel se révèle. Comprendre, c’est zurückführen, littéralement conduire en arrière, ramener la langue vers son fondement, cette Grundsprache, langue des profondeurs, ou Seelesprache, langue de l'âme».

Le psychanalyste Sigmund Freud affirme au début du XXe siècle qu'en psychanalyse «c'est par la langue que l’essentiel se révèle. Comprendre, c’est zurückführen, littéralement conduire en arrière, ramener la langue vers son fondement, cette Grundsprache, langue des profondeurs, ou Seelesprache, langue de l'âme».

Dans La Science des rêves, Freud annonce que le rêve est un rébus et qu'il faut l’entendre au pied de la lettre, un rébus formé des lettres comme signifiants graphiques et des sons comme signifiants phoniques ajoute Lacan.

Cette structure à base de lettres ou de phonèmes, qui articule le signifiant dans le discours, est un élément dynamique du rêve, telle la figure de "l'homme à tête de virgule".

L’Inconscient collectif, théorisé par Karl Gustav Jung, guide les groupes sociaux et l’humanité comme l’inconscient individuel guide chaque personne. Freud a montré que l’Inconscient individuel se manifeste dans les discours, notamment dans les rêves et les lapsus qu’il considère comme l’émergence de désirs inconscients. De même pour Jung l’Inconscient collectif se manifeste dans la langue.

Pour Jacques Lacan, par qui la notion de signifiant est passé de la linguistique à la psychanalyse dans les années 1960, « les images du rêve ne sont à retenir que pour leur valeur de signifiant », pour ce qu’elles permettent d’épeler du proverbe (préverbe) proposé par le rébus du rêve. Pour lui, le signifiant prime sur le signifié.

Le franchissement de la barre entre signifié et signifiant se ferait pour Lacan par le jeu des signifiants entre eux, chez chaque individu, avec un glissement incessant du signifié sous le signifiant qui s’effectue en psychanalyse par les formules de la métonymie et de la métaphore, qu’il nomme « lois du langage » de l'inconscient…

Le franchissement de la barre entre signifié et signifiant se ferait pour Lacan par le jeu des signifiants entre eux, chez chaque individu, avec un glissement incessant du signifié sous le signifiant qui s’effectue en psychanalyse par les formules de la métonymie et de la métaphore, qu’il nomme « lois du langage » de l'inconscient…

Lacan affirme que "l'inconscient ne connaît que les éléments du signifiant", qu'il est "une chaîne de signifiants qui se répète et insiste", qui opère "sans tenir compte du signifié ou des limites acoustiques des syllabes"; Lacan écrit que "l'inconscient est un langage", constitué des éléments du signifiant, préexistant au signifié". Il poursuit en avançant que "l'inconscient est pure affaire de lettre, et comme tel, à lire"…

Lacan précise que « tout découpage du matériau signifiant en unités, qu'elles soient d'ordre phonique, graphique, gestuel ou tactile, est d'ordre littéral. » Mais « si toute séquence signifiante est une séquence de lettres, en revanche, pas toute séquence de lettres est une séquence signifiante"." La fonction des signifiants est d'induire dans le signifié la signification, en lui imposant leur structure".

Tout est presque dit ! Cette motivation cachée ou ignorée de séquences signifiantes est l'objet de recherche des jeunes linguistes depuis 5 ans en particulier l'étude ce qu'ils nomment "submorphèmes" à l'initiale des mots en particulier en anglais (cf travaux de Jean-Marc Chadelat, Didier Bottineau, Lise Argoud, Dennis Philips, Ingrid Frandrych, Georges Bohas) dont ils mettent en évidence l'invariance notionnelle. Toutes ces recherches nouvelles s'orientent vers une sémantique inconsciente de ces unités submorphémiques, déjà recensées et "psychanalysées" depuis 1995 dans "Maux à mots" du docteur Christian Dufour, une centaines d'unités sémantiques bivalentes.

Lacan qui décrit parfaitement toutes les caractéristiques de la Langue de l'inconscient, n'en aura pas curieusement découvert le Code, le système précis et complet de séquences signifiantes que ce site se charge de révéler. Il n'aura pas compris que le glissement des signifiés sous la pseudo-barre du signifiant est secondaire à l'existence de ce Code caché, car Lacan est demeuré prisonnier de son savoir linguistique élaboré alors qu'il avait parfaitement saisi que certaines séquences littérales du signifiant qui se répétaient formaient le discours de l'inconscient.

Il ne manquait pas grand chose pour qu'il parvienne à découvrir le code littéral de ces séquences signifiantes. Ce décodage inconscient représente un long travail de décryptage, commencé en 1995 dans le livre "Maux à mots" puis repris dans "Entendre les mots qui disent les maux" aux Editions du Dauphin (2000, puis 2006), préfacé par Jacques Salomé. Il n'est dévoilé que progressivement pour amener le lecteur à entendre les mots autrement (autre ment!), à privilégier l'écoute de la résonance des mots, à être attentif au son avant le sens pour découvrir un Code de l'Inconscient qui nous crevait les yeux et les tympans, mais formatés comme nous le sommes tous, programmés par un apprentissage de notre langue maternelle par syllabes ouvertes nous sommes devenus aveugles et sourds à certaines séquences du signifiant que nous avons refoulées hors de notre conscience.

C'est l'apprentissage de notre langue maternelle par ce" b a ba" des syllabes ouvertes qui a induit notre conscience à faire "dodo", à n'entendre dans ce mot dit enfantin que la répétition de la syllabe ouverte do ! La science biologique est têtue et l'écoulement linéaire de la chaîne sonore du signifiant ne correspond pas seulement à ce qu'on nous a conditionné à entendre et à lire. En nous dissimulant la liaison "od", une syllabe dite fermée de la chaîne sonore de "dodo", notre conscience s'est fermée à l'une de ces unités inconscientes, qui possèdent en français et dans les langues européennes deux sens uniques: onde et/ou masse.

Le sommeil humain se caractérise selon ses phases par des ondes électriques spécifiques enregistrables par ECG et en français, lorsque quelqu'un s'endort subitement, la langue populaire, qui dit toujours la vérité, emploie l'expression : il est tombé comme une masse. Quel Professeur vous a indiqué que l'onde était insciite par "od" dans ode, prosodie, mélodie ou rhapsodie et que la notion de "masse", "massif" était la séquence signifiante "od" que l'on rencontre dans mastodonte ou diplodocus ou ignanodon, voire dans le colosse de Rhodes, voire le varan géant de Komodo ? Même la physique moderne relie la masse à l'onde avec la théorie des cordes (26) dont la découverte du boson de Higgs en 2012 est un début d'expérimentation de sa réalité physique.

La conscience de l'homme, babélisée par la construction du gratte-ciel de son lexique linguistique par briques de syllabes ouvertes, l'a profondément, en osant l'écrire avec humour introductif, dans le baba ! (un "ab" d'une profondeur abyssale ! ). Lhomme est un primate et il a conservé de ses ancètres la capaciter à mimer, à imiter, à singer. Mémoriser c'est avant tout répéter. Pour acquérir sa langie maternelle on répète une syllable ouverte pour former une cinquantaine de mots enfantins et même d'autes mots du langage adulte (tutu, baba, coco (drôlre de), nana...).

Que ce soit pour un enfant qui apprend une récitation ou un acteur qui apprend une pièce de théatre, il s'agit de répéter. L'existence de neurones miroirs ont été découverts au cours des années 1990 par l'équipe du département de neurosciences de Giacomo Rizzolati à la Faculté de Médecine de Parme qui a démontré qu'ils jouent un rôle essentiel dans l'apprentissage. Une aire cérébrale F5 dispose d’un « vocabulaire d’actes moteurs » qui instruisent notre perception, que l’acte soit effectué ou reste potentiel. La vue qui guide la main dans son geste correspond à "un voir avec la main", par rapport auquel l’objet perçu apparaît immédiatement codé comme un ensemble déterminé d’hypothèses d’action »

Il ne faut pas recchercher l’origine du langage dans les formes primitives de vocalisation animale, mais se pencher sur les modalités primaires de la communication gestuelle, permises par le système des neurones-miroirs. Il semble bien qu’une continuité puisse être établie entre la communication gestuelle et la communication verbale, dans laquelle l’évolution du système des neurones miroirs jouerait un rôle fondamental.

On a ainsi mis en évidence une nouvelle catégorie de neurones échos » nés d'une probable réorganisation évolutive du système primitif de communication gestuelle en une communication gestuelle relative aux gestes articulatoires : certains neurones moteurs de la langue s’activent en effet à l’écoute de « consonnes fricatives labiopalatales » comme le double R (en italien).

Phonosymbolisme: Plusieurs corrélations phonosymboliques robustes ont été établies par des études expérimentales récentes, notamment grâce à des protocoles impliquant des pseudo-mots, ce qui permet d’isoler les liens directs entre traits sonores et significations. En synthèse, les associations de type son-petiteur, son-forme, son-lumière, son-goût et son-affect font désormais l’objet d’un large consensus expérimental en phonosymbolisme contemporain. Les sons /i/, /e/, /t/, /p/, produits en partie antérieure et avec articulation fermée, sont reconnus comme typiquement « pétiteurs » (exrimant la petitessse) dans le phonosymbolisme contemporain.

Le langage étant une acquisition essentielle de l'espèce humaine, en comprendre sa nature et sa structure biologique permettra de comprendre comment se sont formés nos mots et d'en révéler l'origine vraie, une étymologie réelle fort différente de l'actuelle, basée sur l'ensemble de la chaîne signifiante du mot. De nos jours personne ne peut trouver de correspondance sémantique quelconque entre mustang, puce, musaraigne, montagne russe, bus, prépuce, sucette, secousse, tousser, pousser, se trémousser, muscle, virus, sinusoïde, ruisseau, source... Quel point commun réunit ces signifiants d'origine fort diverse qui indiquerait l'une de leurs caractéristiques spécifiques? La suite de ce site apportera la solution à cette énigme et révèlera que les unités de la langue sont les submorphèmes, une serie de 120 codons linguistiques devenus inconscients, alors que les mots ne sont que les unités de la langue parlée et écrite.

L'écriture des pages de ce site sur la motivation des mots a été initée en 1994 et s'est poursuivie jusqu'alors. Depuis des approndisements amènent son auteur à s'éloigner davantage encore des idées reçues, apprises et officielles, tant en linguistique qu'en psychanalyse, ce qui nécessite des mises à jour régulières dont certaines en cours.

Page suivante Cliquez sur : L'IMPOSTURE de l'ARBITRAIRE

google-site-verification: google9eec9e17fb0e71bd.html

http://short-edition.com/oeuvre/nouvelles/la-morte-est-elle-encore-vivante

Mots clés : motivation des mots- antisaussirien - signifiant - signifié - référent - Saussure - linguistique - Le Cours de linguistique Générale - Georges Bohas - Sigmiund Freud _ Jacques Lacan - Carl Gustav Jung - mairice Toussanit _ Benvéniste - L'erreur de Saussure - La langue de l'inconsciet - L'inconscient collectif langagier - schémème - émotème -élème- schémo-émotème - rébus littéral - élème - sème primitif

Charles Nodier - Le dictionnaire risonné des onomatopées - motivation des mots - théorie anti-saussurienne - code inconscient - schème - schémème - sème primitif - émotème- refoulement originaire de la langue -Christian Dufour - Entendre les mots qui disent les maux - Alphabet inconscient - inconscient langagier

Vous êtes le

ème visiteur

ème visiteur