La perception des référents

La perception des référents

Selon Saussure, une motivation des mots existerait s'ils étaient semblables d'une langue à l'autre ce que démentent avec évidence les mots arbre, tree et Baum. Mais le fondateur de la linguistique moderne ne semble pas avoir compris le processus de la nomination, l'opération mentale consistant à créer un mot à partir dun référent donné. Comme trois mots totalement différents arbre, tree, Baum désignent le même référent, il conclut à l'arbitraire du signe ! Est-il possible que deux phonèmes (tri), (baoum) (arbr) puissent représenter toutes les caractéristiques de cet objet référent ? Non ! Le raisonnement du fondateur de la linguistique moderne repose une prémisse fausse. alors qu'il déplore l'insuffisance des principes et des méthodes qui caractérisait la linguistique de son époque, ce qui le motive à créer une nouvelle discipline à partir de ce chaos initial. Mais si l'on possède un esprit critique et une logique solide (ce qui ne semble pas être les facultés premières de ses disciples!) on ne peut que déplorer le principe de l'arbitraire que Saussure institue comme base de sa linguitique. Déduire cet arbitraire à partir de la différence de mots ou de signifiants entre les langues pour désigner le même référent provient d'une erreur fondamentale, ceklle d'admettre au préalable que le mot est la plus petite unité des langues. En réalité cette conception est engendré par l'apprentissage scolaire qui définit ainsi le mot: il devient par ce conditionnement la plus petite unté de la parole et de l'écrit. Mais est-ce pour autant la plus petite unité d'une langue ? Les liinguistes répondront que la pluspetite unité est le morphème : le mot "menteurs" comporte 3 morphèmes : "ment" qui correspnd au verbe, "eur" qui désigne le sujet qui ment et "s" qui indique leur pluralité. Mais ce découpage linguistique repose toujours sur le concept que le mot est la plus petite unité de la langue, ce qu'il faudrait démontrer.

Selon Saussure, il n'existe aucune relation naturelle entre le signifié et le signifiant, les propriétés du mot ne dépendent pas de la nature du signifié qui représente le référent. La relation entre le signifiant et le signifié serait donc pour lui arbitraire et conventionnelle. Les membres d'une communauté linguistique doivent apprendre quels mots correspondent à telles images. En d'autres termes, il y a des centaines de façons de dire « eau », les anglophones disent water, les locuteurs italiens disent acqua et les hispanophones disent agua. S'il n'y avait pas accord sur quel mot utiliser, personne ne pourrait décrire le liquide. Mais ces noms ne sont que le résultat de l'apprentissage conditionné d'une langue dont la gestion finale s'effectue dans les aires du langage du cerveau gauche.

Si l'on admet comme Saussure que la nature de la relation entre le signifié et le signifiant est arbitraire et conventionnelle, il est évident qu'il n'existe aucune motivation du signe linguistique, ni en synchronie, ni en diachronie. Au fil du temps, la relation entre un mot et son image évolue. Est-ce arbitraire ? Les modifiations du son n'entraînent-elles pas simultanément un changement de sens ? Nous avons indiqué en introduction que le signe, le mot enregistré dans le cerveau comme signifiant renvoyant à un signifié, ne pouvait en aucun cas refléter toutes les propriétés du référent, ne pouvait pas en faire une représentation phonique ou graphique, mais se contentait de le désigner. Pour cette désignation une, deux ou trois de ses caratéristiques ne suffisent-elles pas ? Si c'est le cas, un choix propre à chaque langue expliquerait parfaitement la diversité des mots d'une langue à l'autre. Une seule couleur permet de désigner un grand nombre de référents dans une même langue. L'imprécision, le flou sémantique que cette polysémie entraîne est réduit grâce au contexte : si le cuisinier demande à son aide de lui passer un jaune, il ne lui passera pas un asiatique, mais un jaune d'oeuf ! Les premiers mots qui ont vu le jour ont été formés en présentiel, devant le référent. L'arbor latin comme son descendent arbre français désignent le même référent. Mais si les signifiants sont motivés, ce ne sont sans doute pas les mêmes caractéristiques de l'arbre qui sont évoqués par ces signifiants différents ! L'évolution phonétique d'arbor à arbre a aussi fait évoluer les propriétés retenues du latin au français pour désigner ce référent, comme nous l'expliquerons ultérieurement.

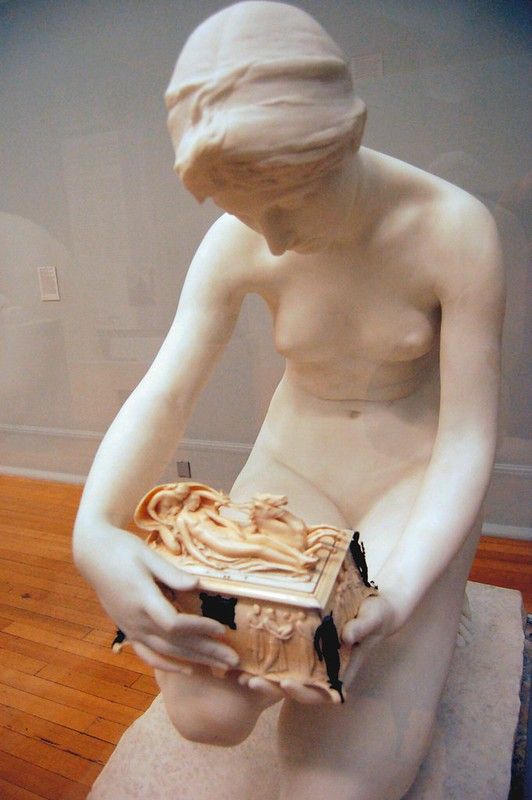

Pour les amateurs de devinette, voici quelques mots ''en or'' pour colorer leurs nuits blanches : à l'orée de la forêt noire, qui s'étendait sans bornes jusqu'à l'horizon, était planté un oranger, dont les fruits ressemblaient à des pommes d'or dès que l'aurore illuminait l'orient. Ce n'était pas les pommes d'or du Jardin des Hespérides, un trésor d'immortalité offert par Gaia à Zeus. Cherchez, car sous l'écorce des signifiants se cache une règle d'or qui met en ordre et en forme l'organisation de nos vies, de leur origine à leur mort, nos moeurs et notre morale. Que ceux qui ont des oreilles pour ne pas être sourds, et des yeux pour voir confirment que tout ce qui brille n'est pas d'or. Saussure lui, avec sa théorie de l'arbitraire avait perdu le nord (terme issu du vieil anglais norbp attesté dès le IXe siècle, émigré d'abord en Normandie puis dispersé dans le reste de l'hexagone). Voir, concevoir et prévoir est l'ordre que le créateur de mots envisage pour les former. Même le morphéme, «plus petite unité de signification d'un énoncé» selon les Cahiers de Saussure n'échappe pas à cet or. Le médecin en établissant une ordonnance doit donner de l'or à ses patients pour guérir les organes de leur corps ! Dans la mythologie grecque Hésiode raconte qu' Héphaïstos le Forgeron forme— à la demande de Zeus — le corps magnifique de la première femme avec de la glaise et de l'eau et lui forge une couronne d'or. Athéna lui donna la vie, l'habileté manuelle, Aphrodite lui offrit la beauté, Appolon le talent musical. Ainsi Pandore est née... Son nom signifie « qui a tous les dons ». La curiosité funeste de Pandore l'a conduit à ouvrir une jarre à l'ouverture interdite, laissée à la garde de son mari: s'en échappe tous les fléaux le Vice, la Tromperie, la Passion, l'Orgueil, la Folie, la Guerre, la Famine, la Misère, la Vieillesse, la Maladie, la Mort qui s'abattent sur l'Humanité. Pandore au VIIIe siècle avant J-C. préfigure Eve qui croque le fruit défendu selon la Genèse, écrite plus tard. Eve en croquant la pomme d'or imite la curiosité de Pandore et fait condamner l'humanité au Dardare entraînant des fléaux et calamités identiques à ceux prévus par Zeus.

La première femme, quelle calamité ! La mysogynie du grec Hésiode n'a d'égale que celle de Moïse, auteur présumé de la Genèse biblique. L'erreur de traduction de jarre en boite en français n'est peut-être pas innocente. Elle laisse entendre que la femme ferait mieux de fermer sa boite, car lorqu'elle l'ouvre, les malheurs s'abattent sur le genre humain. Cependant après qu'elle se fut empressée de refermer le récipient, une seule chose resta enfermée dans la jarre, généralement traduite par « l'espoir » Diverses exégèses donnent des interprétations différntes: certains comme Eschyle imaginent que tout n'est pas perdu pour l'homme et que les dieux gardent à l'abri cette espérance qui était initialement prévue pour l'homme .

"Ouvrir la boite de Pandore est devenue proverbiale et si l'on veut rester proche du mythe original, l'expression désigne quelqu'un ou quelqu'une, qui malgré l'interdiction décide de l'enfreindre avec des conséquences calamiteuses.

Saussure a ouvert la boite de Pandore de l'arbitraire ce qui a déversé une multitudes de calamités linguistiques.

Si Saussure avait réfléchi quelques secondes sur la possibilité que "arbre, Baum et tree" ne témoignaient absolument pas d'un quelconque arbitraire, mais qu'il était possible que certains couples de phonèmes ou de lettres renvoyaient à des caractéristique du référent désigné, il eût été un peu moins borné !

Le signifiant "bleu" permet à lui seul de désigner un grand nombre de référents : le bleu du ciel sans nuages, le bleu de l'eau profonde et claire, le bleu de Picasso et des dizaines de nuances de cette couleur désignés sans aucun arbitraire en dehors de l'O bleu de Rimbaud.

Rien qu'une couleur permet de déterminer le référent: une anémone bleue, un chardon bleu, la pierre bleue (calcaire du Nord), une baleine bleue, une mouche bleue, l'oiseau bleu (Conte), une perruche bleue, un persan bleu, un renard bleu, un requin bleu, la race bleue du Maine (moutons), les chiens bleus de Gascogne. Une couleur qui, au figuré, spécifie maints référents : les sentiments bleus de Mallarmé, les songes bleus de Bourget, les rêves bleus de Martin du Gard...

Saussure a fait des coups bleus, c'est-à-dire des efforts inutiles, des tentatives qui n'ont auront été valides qu'un siècle à partir de son principe irréfléchi de l'arbitraire.

Les poètes et écrivains savent qu'un seul critère, ici le bleu, suffit à désigner avec précision un référent: la petite fleur bleue de la sentimentalité (Aragon, les Goncourt).

Au figuré on parle de sang bleu (noble). Familièrement, on peut être bleu de froid, de colère, d'émotion. En rester bleu, en être tout bleu. Faire une peur bleue à quelqu'un (Zola, La Bête humaine). On parlait, au temps révolu de Saussure, de la maladie bleue (tétralogie de Fallot) et de l'enfant bleu pour celui qui en était victime. Et l'on peut citer des dizaines d'autres référents qui grâce à une seule caractéristique sont désignés sans confusion et sans le moindre arbitraire : un cordon bleu, un bas bleu, les diables bleus, les Filles bleues, les casques bleus, les officiers bleus, les cols bleus, le parti bleu, la faïence bleue, l'encre bleue, le papier bleu, le diamant bleu, les billets bleus, la bibliothèque bleue, les contes bleus, la carte bleue, la zone bleue, le bifteck bleu, le vin bleu, le ruban bleu, la période bleue (Picasso), etc.

Les nuances du bleu sont précisées par un autre adjectif ou un complément : bleu ardent, céleste, clair, doux, dur, électrique, foncé, froid, intense, laiteux, limpide, marin, pâle, profond, sombre, tendre, vif; gros bleu (plus chargé de couleur), petit bleu - Bleu-gris, bleu-indigo, bleu-noir, bleu-vert, bleu-violet, bleu horizon... nuit, marine, roi, outremer, bleu barbeau, dahlia, lavande, lin, myosotis, pervenche, véronique; bleu canard, éléphant, paon; pastel; bleu acier, ardoise, faïence, pétrole, porcelaine - Bleu d'azur, de roi, de France, de lavande, d'ardoise, etc, etc, etc.

Mais Saussure n'y a vu que du bleu, sans doute ébloui par celui du Lac Léman. Il est resté dans le bleu durant ses années de cours. Arbre, tree, Baum, trois signifiants différents, la belle affaire ! Des centaines de référents désignés grâce à une seule caractéristique colorée et l'on peut au contraire poser d'emblée le principe qu'une seule caractéristique d'un référent permet de le désigner de manière consciente, totalement motivée, sans aucun arbitraire.

Le submorphème est l'unité de la langue

Je n'ai cité que l'adjectif "bleu" et n'ai pas cité le substantif bleu, qui à lui seul désigne moult référents du bleu de l'hématome au bleu qu'est Saussure. Pour le fondateur de la linguistique moderne, ce n'est plus une illusion dénoncée par Georges Bohas ou Maurice Toussaint, c'est quasiment de l'aveuglement ou de la tromperie. Ce signifiant "bleu" conscient n'est pas un mot de la langue, mais c'est un mot de la parole ou de l'écrit. Le bleu de la langue n'est pas né par l'opération du Saint-Esprit; il a été formé bien antérieurement par le submorphème "bl", évoquant deux notions énantiosémiques: éblouissement/ aveuglement que l'on rencontre dans des couleurs formées avec ce même submorphème "bl" : blanc, blond. Le mot "black" est l'opposé de "blanc" par le "k" des ténèbres qui coupe l'action de "bl" (la couleur noire absorbe toutes les longueurs d'ondes lumineuses à l'inverse du blanc qui les reflète). On peut également admettre que le "bl" de black est celui de l'aveuglement (blind), car dans le noir on ne voit pas grand chose ! L'analyse submorphémique du français "noir" : ir-or-n, soit "réflexion de la lumière anéantie" le confirme, tout comme le mot "nord" : "onde lumineuse anéantie". Pas une goutte d'arbitraire dans les mots de la langue. De la racine indo-européenne reconstituée, désormais obsolète, il ne faut retenir que le submorphème "bl" et la façon de le prononcer ( bel) en anglais par exemple.

"Arbitraire", voilà un qualificatif cache-misère de l'ignorance, cela fait penser à "idiopathique" ou "essentiel" en médecine qui traduisent l'absence de compréhension du processus physio-pathologique. Blind, blind, blind Saussure. Et ces disciples s'y complaisent, dans l'ombre d'un petit Suisse trop spécialisé qui a joué dans le bac à sable d'une partie des aires de Broca et de Wernicke, dans lesquelles ont été enregistrés des mots tout faits, apportés par la génération précédente lors d'un apprentissage durant lequel toute motivation a été soigneusement mise en retrait lors d'un conditionnement forcené. S'il est encore difficile d'imaginer une ou des langues originelles, il est devenu facile grâce à la submorphémie lexicale de comprendre comment un mot a été créé et quelles caractéristiques du référent ses submorphèmes évoquent.

Les STIMULIS de PERCEPTION des REFERENTS

Pour capter un référent nous possédons plusieurs organes sensoriels. Le peuple allemand a donné de nombreux grands musiciens classiques et il est possible que leur langue privilégie davantage le canal auditif que le canal visuel. Par exemple Baum en allemand, proche de boom en néerlandais ressemble à une onomatopée et le bruit de chute d'un arbre, d'un Tannenbaum dans la Forêt Noire par exemple, pourraît être une caractéristique sonore permettant de le désigner. Boum en français est une onomatopée servant à suggérer le bruit soudain fort et grave, produit pr une explosion, un choc, une chute.

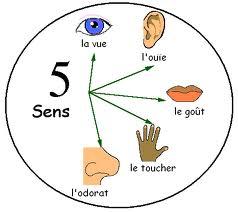

Pour comprendre les caractéristiques qui peuvent être retenues pour désigner un référent il faut appréhender la manière dont il est perçu par l'homme en sa présence.

Pour contrôler l'environnement le premier organe des sens en action est l'oeil car l'information se déplace à la vitesse de la lumière (cela permet de reconnaître la forme de l'arbre, celle de ses feuilles, ses fruits...), ensuite l'oreille (le bruit du vent dans le feuillage, le chant des oiseaux dans les branches), puis le nez (surtout si l'arbre est en fleurs), puis la peau (par exemple en posant sa main sur l'écorce de son tronc rugueux ou lisse...) et enfin la langue (associée au nez) pour goûter ses fruits (et il y a longtemps qu'Eve a croqué la pomme et que depuis l'humanité en déguste les conséquences coupables!).

Les caractéristiques qui permettent la désignation d'un référent sont essentiellement les stimuli qui sont perçus par les canaux sensoriels. Mais un référent peut etre remarqué pour sa production, pour la manière dont on le manipule, pour les émotions qu'il suscite, en particulier la peur, la crainte, le dégoût... Au total le nombre de caractéristiques remarquables s'avère important et explique parfaitement l'existence d'une pléthore des synonymes qui en réalité sont fondés sur une caractérsitique différente du référent désigné.

Les signifiants ne se limitent pas à la désigation d'objets ou d'êtres vivants. Ils peuvent désigner une action comme par exemple la traduction. Ce dernier mot a comme synonymes: interprétation, adaptation, transposition, translation, transcodage, version, thème, représentation, paraphrase, expression... Le sens de ces synonymes met en lumière qu'il est quasiment impossible d'exprimer exactement la même chose en passant d'une langue à l'autre. La pratique de la traduction est source de suspicion. Traduire implique d'interpréter et, par conséquent, peut générer des erreurs en termes d'éthique, de littéralité ou de fidélité. Traduire, c'est quelque peu trahir selon les signifiants français, une paraphonie encore plus évidente en italien : traduttore, traditore, une trahison qui souligne l'imprécision implicite de l'acte de traduire. Cette paraphonie qui met en parallèle traduire et trahir repose en réalité sur le double sens insconscient de la séquence <tr> dont nous nous avons mentionné le premier qui concerne la déviation de la ligne droite, du droit chemin, généralisée au domaine de l'éthique ou de la morale: tricher, tromper, truquer, trafiquer, truander, tripoter, intriguer, tramer, contrefaire et contrevenir.... Ces mots se fondent sur le mensonge et la dissimulation ce qui laisse entendre que traduire peut générer une idée erronée de la réalité. Une traduction fidèle est difficile, sinon utopique. En effet comme chaque langue désigne ses référents par des caractéristiques différentes selon son inconscient collectif, il devient évident que chacun de ses locuteurs vit dans un univers inconscient parallèle. La motivation des mots et la découverte d'un code inconscient de lecture inverse permettent de comprendre les raisons réelles de l'équivoque traduire/trahir. Ces séquences courtes de deux phonèmes/lettres évoquent toujours deux sens : la séquence <tr> code pour déviation de la ligne droite et pour un second sens, celui de passage: trans (férer, porter, porter...), transit, trafic (routier), trajet, entrée, pénétration, trottoir, vitre (passage de la lumière), trépas... Ainsi la séquence <tr> de traduire répond à ce concept de passage, alors que celui de trahir évoque la déviation du droit chemin moral. Cependant il est probable que cette paraphonie créée par l'inconscient collectif langagier laisse bien entendre que ce passage d'une langue à l'autre est souvent trompeur.

IA politiques Macron Sarkozy Le Pen Bardella Melenchon Retailleau Knafo Zemmour Praud Cnews TF&1 Canal Plus, Miss France Eurovision Google, Perplexity Le Monde Le Noubel Obs, lexilogos, dictionnaire Robert Larousse Encyclopéde Freud Lacan Saussure Pasteur linguistique submorphémie lexicale étymon morphéme racine séme émotème schémème esthésiéme élème refoulement originel inconscient Jung inconscient collectif Trump ukkraine Zelinski Poutine Russie islam Coran voile Iran Israël Jésus Christ Béthlém Dieu rois mages crèche santons enfantâne boeuf Ménard Béziers Paris Notre_Dame pape Role Méloni

EN COURS de CORRECTION

outefois Zeus ajouta Elpis, la déesse de l'Espoir ou plus exactement "de l'attente de quelque chose".

l

Le signifié est le concept, la représentation mentale d'un objet référent. Saussure s'oppose à l'idée répandue qu'une langue soit un répertoire de mots qui reflètent les choses ou des concepts en y apposant des étiquettes, en arguant que si c'était le cas les mots d'une langue auraient toujours leur correspondant exact dans une autre. Si les mots sont motivés par une ou deux caractéristiques du référent cette réflexion est ineacte car il est alors normal qu'ils diffèrent en fonction de celles que retient chaque communauté linguistique.

La NOTION de VALEUR

Selon Saussure, un signe a une valeur déterminée par les autres signes du sytème de la langue. Saussure compare cette notion avec un jeu d'échecs dans lequel ou pourrait changer n'importe quelle pièce ou son matériau sans que cete modification ne perturbe le déroulement normal de la partie pouvu que les joueurs se soient accordés au préalable sur la valeur à donner à chaque pièce. Selon lui, de même dans la langue un élément ne s'identifie que par la valeur dont l'a nanti la communauté des usagers, à savoir le champ de fonctionnement qu'il recouvre au sein du sytéme sémiologique. Ce serait sulement ce consensus social qui ferait qu'un signe n'est pas équivalent d'un autre et ce serait le jeu des oppositions intra-systémiques qui fonderait la signification.

C'est à partir de son dogme de l'arbitraire, posé en axiome initial que Saussure en arrive à distinguer signification et valeur. Le signifiant temps en français renvoie soit là a la durée, soit à la météo, alors qu'en anglais existent deux termes différents : time et weather. Mouton et sheep sont des mots de même sens pour un français et un anglais, mais ils n'auraient pas la même valeur puisque l'anglais distingue sheep, l'animal de mutton, la viande ce que le français ne fait pas. Le signifié mutton serait défini négativement du fait de l'absence en français d'un concept correspondant. Mais si les mots sont motivés, cette notion de valeur vole en éclats. Cet exemple, selon la thèse de la motivation qui privilégie le signifiant sur le signifié, permet de rapprocher par homophonie et homographie mutton de mouton en comprenant les propriétés différentes des référents que désignent les variations phoniques et graphiques entre ces deux signifiants voisins. En extrapolant sur la découverte du code de l'inconscient langagier qui sera défini et vérifié sur ce site, il est possible d'affirmer qu'une des caractéristiques du mouton français retenu par l'inconscient collectif de ce peuple est son saut évoqué par le codon graphique <ot>. Ce critère pour désigner l'animal est pertinent et parfaitement convaincant. Comme preuve langagière, il faut citer le conseil bien connu pour l'endormissement : il sagit d'imaginer un troupeau de moutons sautant une barrière et les compter un par un. Cette méthode archaïque très ancienne d'induction de l'endormissemnt semble celle des bergers et repose sur la monotonie de la répétition des sauts et la douceur de l'animal : "doux comme un mouton". Rabelais dans son Quart Livre conte histoire du mouton de Panurge et n'oublie pas cette faculté de saut du mouton, une histoire que l'on peut retranscrire ainsi en français actuel : " Panurge sans dire autre chose jette en pleine mer son mouton criant et bêlant. Tous les autres moutons criant et bêlant en pareille intonation commencèrent à se jeter et sauter dans la mer à la file. La folie était à qui le premier sauterait après son compagnon." Pour le signifiant mutton, plus aucun saut (<ot>, mais la notion de coup (sens inconscient du second <t>) pour tuer l'animal ou le découper en matière (<m>.

Du signifiant sheep nous ne divulguerons que l'un des deux sens inconscients de la séquence <ee> qui évoque la multitude, une caractéristique saillante des troupeaux de moutons sur laquelle repose justement le comptage infini hypnogène des sauts de l'animal. Ce sens de multitude est bien évoquée en français par <ée>: une flopée, une tripotée, une marée, une nuée, une armée, une éboulée, une purée, une volée (de coups) sous entendue dans raclée, dérouillée, déculottée, fessée, frottée, plumée. Cette notion de nombre s'est généralisée à partir de la notion d'écoulement d'éléments, déjà présente dans marée et que l'on remarque dans : giclée, giboulée, saucée, buée, rhinorhée, otorhhée, leucorrhée et autres écoulements organiques ou de temps : durée, année, journée, matinée, soirée.. Ce peut être l'écoulement de la fumée, une trainée telle celle formée par le sillage d'un avion en altitude ou la fumée d'une bouffée s'écoulant d'une pipe....

Ce dévoilement anticipé du sens de la séquence phonique ou graphique "ée" ou <ee> anglais permet avec celui de <tr>, révélé en introduction, de saisir les caractérisiques désignées de l'arbre dans le signifiant "tree" anglais. : écoulement d'éléments qui engendre le tremblement, qui en contexte, en présentiel du végétal peut être défini par : le soufle du vent fait trembler (le feuillage>. Comme les îles britanniques sont souvent balayées par des vents et tempêtes, il est logique que ce critère soit retenu, comme il l'est également pour la désignation de la fenêtre. : window !

En français le mot arbre cache une forêt immense de données : formes, couleurs, fonctions, symboles. En introduction nous avons expliqué l'erreur princeps de Saussure, car la nomination d'un référent n'a rien d'arbitraire, mais n'est qu'une manière de le désigner par une ou deux de ses caractéristiques remarquables, telle sa couleur uniquement ou son cri pour un animal : le miaulement, mot issu de l'onomatopée miaou ne saurait être attribué à un canari ! Une autre question se pose : l'invariabilité du signifié d’une langue à l’autre n’est-elle pas discutable ? .

Le signifié désigne le concept, la représentation mentale d'un objet référent. Chaque peuple possède sa culture et son environnement propre. La représentation générique des arbres, son schème est-il identique d'un pays à l'autre ? N'est-il pas évident qe le concept général d'arbre regroupant ses différentes espèces puisse différer entre un suédois et un martiniquais: le conifère du nord de l'Europe ressemble-il au cocotier de la Martinique ? Non ! Le concept, la représentation d'une classe d'objets se forment par l'image, voire le bruit ou l'émission suscitée, habituels dans son environnement particulier. Le nordique au milieu de sa forêt de conifères ne peut avoir un signifié identique à l'africain sous les palmiers de son oasis. Dans chaque région, l'homme acquiert une représentation de l'arbre qui est spécifique des essences habituelles qui l'entourent. Cependant ce végétal a des caractéristiques communes sur l'ensemble de la planète. Ce signifiant est un terme générique qui désigne une multitude d'espèces végétales aux noms spécifiques. Et si l'on demande à un nordique ce qu'est un palmier, il dira que c'est un arbre d'autant que la biodiversité de la planète est connue par un nombre croissant de ses habitants grâces aux médias, du livre à la télévision.

LA SUBJECTIVITE des SIGNIFIES

Percevoir, c'est percer du regard, voir à travers, un mot qui suggère que la perception atteint d'emblée la réalité en traversant le flou de l'apparence. Dans l'attitude naturelle, l'objet, référent linguistique, est la réalité, quelque chose qui existe en soi indépendamment de moi et m'envoie un certain type de sensation. Il appartient au sens commun de croire que les qualités sensibles appartiennent aux choses, mais nos sensations sont subjectives et non objectives pour la science. C'est le sujet percevant qui structure la perception. Un panier très lourd pour un enfant peut être perçu comme léger par un haltérophile ! L'inconvénient de la subjectivité est qu'elle installe la connaissance dans un relativisme total. C'est ce que soutenaient les sophistes de l'antiquité qui dénonçaient une vérité qui n'était rien d'autre que la sensation éprouvée par un sujet. Si cette sensation varie d'un individu à l'autre, il est impossible d'affirmer ce qui est constant, vrai et universel. La science qui se fonde sur l'universel devient impossible. Tout est singulier, tout est subjectif au sein de la sensation. C'est probablement une des raisons pour laquelle Saussure a évacué les perceptions sensorielles de la linguistique en se coupant radicalement du référent. Mais faut-il scier l'anse du panier de la Connaissance entre le cerveau et le monde extérieur ? Scientifique cette séparation ? Pourtant à l'aube de la science moderne, dès Galilée, on a estimé qu'il fallait distinguer nécessairement les qualités premières de la chose et les qualités secondaires liées à un expérimentateur humain. Par exemple froid/chaud, lourd/ léger, vert/rouge peuvent être classées dans les qualités secondes subjectives, variables selon l'individu qui les éprouve, alors que la forme, le volume et le mouvement étaient classées dans les qualités premières mesurables.

Le froid du petit matin, l'odeur du café dans la cuisine, la surprise des premiers rayons du soleil levant, la chaleur enivrante d'un verre de bon vin, mais aussi le silence de la nuit, le calme du dimanche matin, la paix qui règne dans la maison endormie, la vie n'est-ce pas cela et rien d'autre pour chacun de nous.

Or, dans l'approche objective de la science, seul ce qui est mesurable peut être qualifié de réel. Mais ce qu'au XVIIIème était non mesurable l'est devenu au XXIème siècle où l'on mesure la température bien en dessous du millième de degré et où l'on peut analyser les molécules olfactives. Le monde de la réalité objective évolue avec celle de la technologie de nos appareils de mesure. Depuis quelque année en météorologie on parle de température réelle mesurée et de température ressentie. Mesurer ce qui est mesurable et laisser sciemment de côté ce qui ne l'est pas est l'attitude d'une science aveugle, manipulatrice et despotique ! Un peu d'humilité et de bon sens ! Faut-il suivre la science et faire du culte de l'objectivité le fond commun de notre représentation du monde ? Faut-il systématiquement jeter le discrédit sur la subjectivité de notre vision du monde. La pensée occidentale aboutit aux équations "objectivité=raison" et "subjectivité=irrationnel", voire déraison ! Conclusions paradoxales, car toutes les découvertes scientifiques sont le résultat d'individus uniques, qualifiés souvent de génies, alors qu'ils ont tous été guidés par des intuitions, justement des éclairs de génie ! Qu'est-ce que cet objet, cette chose en soi qui existerait en dehors de nous, en dehors d'un sujet percevant ? Il faut bien qu'il y ait une expérience ou un consensus d'expérience pour parler de l'existence d'une chose (esse est percipi, être c'est être perçu). Il n'y a pas de différence fondamentale entre la forme spatiale objective d'un canapé et le fait que je le sens bien réel avec ce ressort qui me tale les fesses ! La seule différence c'est que l'objectivité scientifique suppose un consenus d'expériences dans la reconnaissance d'un fait valide pour plusieurs observateurs. L'objectivité scientifique est en fait une intersubjectivité qui sous-entend une communication entre les sujets qui se réalise par le langage, que l'on peut enregistrer, analyser, qui possède une réalité phonétique et répond à des mécanismes complexes de production et de rétrocontrôle.

u printemps 1888 Nietsche affirme que "la logique et les catégories de la raison qui constituent les formes de la Connaissance scientifique ne sont que des moyens de rectifier le monde dans une visée utilitaire, donc, par principe, une falsification, dont l'utilité est purement biologique. En ce Sens , ces formes ne sont en rien des critères de Vérité, c'est-à-dire de Réalité! Ces formes sont autant de prises pour se rendre le monde maniable et calculable". Dans le Gai Savoir, Nietsche explique que la représentation scientifique est une vision simplifiée de la réalité et "qu'il est merveilleux que pour nos besoins (machines, ponts, etc) les suppositions de la mécanique suffisent; ce sont en effet des besoins très grossiers et les petites erreurs n'y entrent pas en ligne de compte. Le monde que la science nous découvre sous les apparences et nous présente comme le vrai, n'est qu'une construction, une fiction, une interprétation. René Daumal donne une définition de la science que certains ont pris pour une plaisanterie étymologique:" les Scients prétendent que leur Nom vient du latin scire, sciens, de même que le mot science et qu'il est synonyme de savants. En réalité, il s'apparente à scier, les scients s'occupant principalement à tout "scier, pulvériser et dissoudre". Le verbe scier remonte au latin secare, mais ce dernier, par une origine indo-européenne commune, s'apparernte à scire, qui signifia "trancher" avant de correspondre à "savoir". Est-ce par allusion à une décision mentale ou une division des difficultés, s'interroge Alain Rey ? La chose est obscure, reconnaît le linguiste lexicographe. Certes scire a donné naissance à sciens, scientis, qui sait, d'où scientia. Le sens de ce mot est très proche de celui qui vient du latin sapere, passé de l'idée de goût (le dérivé sapor a donné saveur et l'anglais savour) à celle de jugement sur les choses Pour Rey cette évolution suggère le passage de la sensation à la connaisssance rationnelle et fait de l'épistémologie sans le savoir! Car à la science, connaissance du monde, correspond l'épistémologie, connaissance de la connaissance, qui aurait d'après lui du s'appeler plus clairement "métascience" (au placard, ajouterais-je ironiquement!). Scientia au Moyen Âge assume tout une gamme de savoirs, de l'absolu, garanti par la Science divine au relatif qui n'est plus que simple connaissance. La science pure serait-elle un leurre, conclut-il,

Mais si cette intersubjectivité, par la communauté de l'expérience consciente, permet l'objectivité scientifique, faut-il rejeter l'intersubjectivité de l'expérience inconsciente, en particulier celle de l'inconscient langagier collectif ? Pourtant, si Saussure n'a jamais mentionné les travaux de Freud, ni fait la moindre référence à l'inconscient (alors que son collègue professeur de sanscrit, Victor Henry écrivait que le langage est le produit de l'activité inconsciente d'un sujet conscient), la linguistique doit-elle ignorer le rôle de cet inconscient dans la formation et la production du langage ?

Les mots sont-ils vraiment des signes arbitraires et neutres? Benvéniste s'interroge: "poser la relation comme arbitraire est pour le linguiste une manière de se défendre contrer cette question et aussi contre la solution que le sujet parlant y apporte instinctivement". "Pour le sujet parlant, il y a entre la langue et la réalité adéquation complète: le signe recouvre la réalité; mieux, il est cette réalité, tabou de paroles, pouvoir magique du verbe, etc. A vrai dire, le point de vue du sujet et celui du linguiste sont si différents à cet égard que l'affirmation du linguiste quant à l'arbitraire des désignations ne réfute pas le sentiment contraire du sujet parlant"(Benvéniste, Problèmes de linguistique générale, 1971). Otto Jespersen fut un défenseur du symbolisme phonétique. Il écrit : « Y a-t-il réellement beaucoup plus de logique dans l’extrême opposé qui dénie au son quelque sorte de symbolisme que ce soit (mise à part la petite classe des échoïsmes manifestes et des onomatopées), et ne voit dans nos mots qu’une collection d’associations accidentelles et irrationnelles entre le son et le sens ? On ne peut pas nier qu’il existe des mots dont nous ressentons instinctivement l’adéquation à exprimer les idées qu’ils représentent. »

Le bruit d'un mot, le signifiant, émis par le sujet qui parle, en fait un stimulus vibratoire interne corporel, différent d'un bruit extérieur, même si le sujet est aussi à l'écoute de sa propre émission sonore. La boucle audio-phonologique, parole-oreille, joue un rôle considérable dans l'ajustement de l'émission vocale. Le son de la voix n'est pas étranger au sujet puisque c'est lui qui le contrôle. Mais est-ce un contrôle volontaire ou ne s'agit-il pas d'un conditionnement inconscient?

Homo sapiens sapiens est doué de mémoire, et cette faculté lui a permis de mémoriser les mots nécessaires à la formation d'un langage. Il avait donc le souvenir des rencontres qu'il avait faites avec son environnement, avec les objets/êtres vivants référents. La survie d'homo est améliorée par la prédiction des agressions et l'alerte d'évènements dangereux (rencontre d'un prédateur ou effets dangereux de l'ingestion de certaines substances) et, comme le démontrera l'analyse de la Langue de l'inconscient, de nombreux mots sont marqués par des séquences signifiantes avertissant du risque de douleur, du danger, de la peur que le référent suscite ou de la crainte qu'il inspire. Et même pour les référents neutres en ressenti émotif, on se rendra compte que les signifiants associés servent à désigner par exemple la manière dont on les manipule, les utilise, voire les consomme. Ces différentes possibilités d'évoquer un référent par sa forme, ses mouvements, ses effets (en particulier sa dangerosité), ses façons de le manier et les conséquences possibles de sa rencontre pour l'individu humain expliquent d'une part la multiplicité des adjectifs dans une même langue pour mieux le définir et surtout la diversité interlinguale pour le nommer, puisque l'économie phonétique (dont l'apocope est un témoin fréquent) contraint l'inventeur du mot à ne retenir qu'une à trois caractéristiques pour symboliser le référent. Devant le référent arbre une langue peut le désigner selon sa morphologie (ses branches, sa hauteur), sa réaction à l'action du vent, le bruit de ses branches ou de ses habitants (chant des oiseaux), sa dangerosité (risque de chute) ou sa protection contre le soleil (arbre à palabre africain, pin parasol...), son usage (fruits, lieu de jeux pour les enfants...).

L'étymologie le vérifie comme par exemple pour cranberry. Bien que cran ne soit pas un mot anglais, il ne fait aucun doute que les anglophones décomposent ce terme en cran-berry. L’analyse étymologique de cran-berry nous apprend que le mot provient d'une forme germanique kranebeere où le premier élément désigne l’oiseau dont le nom est apparenté en anglais (qui croasse ou croaille en français), et qui est particulièrement friand de ces baies. Mais si à l'origine le mot se rapporte à l'oiseau, il est fort possible que le mot porte ce couple biphonémique cr parce que cette séquence signifiante renvoie au côté croquant de la baie quand l'homme y plante ses dents.

En français les mots crustacés, crabes, crevettes et écrevisses d'origine étymologique fort différente portent dans leur signifiant le couple cr qui nous informe qu'il faut les casser et parfois les vider (ev) pour les manger. Ce n'est plus le référent qui est désigné mais sa façon de le consommer.

La question de la variabilité du signifié est celle de la construction du sens. C'est au niveau du concept que se posent des questions sur la cognition et la nature du savoir, de son objectivité et de son universalité vraies ou vraisemblables.

Le référent à dénommer est conçu en fonction des perceptions sensorielles, mais dépend aussi de la culture. La métaphore et la métonymie qui reposent sur l'analogie réelle ou imaginée sont des procédés linguistiques qui accroissent, la polysémie mais qui ne créent pas de nouveaux signifiants. La théorie proposée sur ce site d'une motivation quasi totale des signifiants repose sur un code inconscient essentiellement gémétrique statique et dynamique. Ces éléments du code évoquent des concepts simples qui ne renvoient pas à d'autres concepts comme les mots d'un dictionnaire. On peut les représenter comme des schémas simples, des schémas archétypes qui permettent de symboliser une caractéristique du référent pour le désigner. Ces schémas donnent accès à une connaissance des choses telles qu'elles sont dans le monde extétieur à notre esprit. Cette découverte permet de comprendre comment le cerveau humain s'y prend pour connaître, comment il parvient à symboliser tout référent parune ou deux seulement de ses caractéristiques. Chaque langue apporte sa pierre personnelle à cette connaissance des composantes essentielles d'un objet.

La théorie de l'arbitraire au contraire nous offre des mots qui sans en avoir l'r nous conduisent à la mort de ce savoir non conscient qui concerne l'essence des objets et des êtres comme les recherches exposées sur ce site en témoigneront.

EN COURS de CORRECTION

Quand je fournis des listes de mots, on me reproche de pratiquer le justificationisme, et lorsque je traite le sujet avec plus de légèreté vous ne suivez même pas ! Relisez mes messages précédents, juste les derniers, car cela fait des années que je répète inlassablement que les codons d'une seule consonne renvoient à trois sens ou trois schèmes . Mais ni vous, ni Lévine ne l'ont encore enregistré ! Il n'y a pire sourd que celui qui refuse d'entendre.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Codon <j> : 1er sens = passage 2 ème sens = éclat, jaillissement 3 ème sens = jeté à terre

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La liaison arbitraire qui relierait le signifiant au signifié, cette paire de Saussure bien lacée, est bien éculée. Moi je ne suis que la souris Gigi de l'Abbé Jouvence, le nom d'une Fontaine née de la métamorphose de la nymphe ( n = eau) Jouvence par Jupiter. La déesse Junon s'y baignait tous les ans pour retrouver sa virginité, l'éclat de sa jeunesse. Pas besoin d'eau de Javel (l'un de vos mots) pour retrouver l'éclat de la blancheur virginale: Ah l'éclat du blanc qui provient de l'éblouissement traduit par le codon <bl> ! L'eau puisée dans le Nil (un des 3 sens de <n> est toujours l'eau) portée dans des jarres par des esclaves, suspendues à un bâton posé sur l'épaule pouvait jaillir en cas de déséquilibre, puis être jetée dans de plus grands récipients. Mais surtout comme la cruche, la jatte ou la jarre menaçaient d'éclater.

Pour le 1er sens de passage vous pouvez y inclure ''votre'' jambe et les expressions françaises ne manquent pas pour relier la jambe au trajet : prendre ses jambes à son cou, avoir des kilomètres dans les jambes ou en avoir plein les jambes, traîner la jambe. Les mots sont des rébus littéraux et la séquence <amb> appartient à la déambulation depuis le latin ambulans, participe présent de ambulare « aller et venir, circuler, se déplacer ». Le jambon de votre liste de courses se définit comme le « haut de la jambe d'un animal. La samba brésilienne, dont l'étymologie semble africaine, n' échappe pas à la séquence <amb> = <ab> <am>.

La trajectoire du javelot dessine bien son passage, non. Le jaquet consiste à faire passer des dés d'un compartiment à un autre.

La notion de passage est aussi portée par le codon homophone <ge> de geyser et surtout par le codons<ag(e)> en révélant que la phonétique n'a pas disparu de la langue lue: voyage, repassage, étage, rage, nuage, etc. Le magicien fait des tours de passe-passe en... orientant votre attention, refoulant de notre vue consciente d'autres gestes (ce qu'on appelle la cécité attentionnelle dont a abusé Saussure !). Ce schème de passage est aussi représenté par le codon <tr> : entre, transport, traduire...

Pour le 3ème sens de <j>, jeté à terre, état du sujet soumis à genoux, tel un objet qui jonche le sol, qui git (J), vous pouvez ranger votre jachère, vos jérémiades, vos gémissements, votre jalousie (un amour exclusif destructeur qui est un mal qui finit par mettre à terre l'être aimé et la relation amoureuse).

Pour le <j> de jarret vous avez le choix entre les 3 sens, triple choix qui vérifie cette trinité inconsciente : métonymie fonctionnelle car il s'agit de la partie postérieure du genou où s'opère la flexion de la jambe chez l'homme, notion de jaillissement comme l'expression populaire ''d'un coup de jarret, d'un seul élan, prestement" ou notion de ''jeté à terre" : plier les jarrets, fléchir, céder, plier le genou ou s'agenouiller en signe de crainte, de soumission.

Depuis environ 2021 ans, le Symbole majeur, qui glorifie cette Trinité sémantique du J, est un certain Jésus, un Juif de la tribu de Juda, annoncé par Jean-Baptiste, né d'un certain Joseph, qui a vécu à Jérusalem où il est mort, dont le corps à été transporté dans la tombe par Saint Joseph d'Arimathie. Il fut plusieurs fois jeté à terre lors de son long chemin de croix. Son Passage terrestre ne fut pas sans éclat. Ses miracles que la langue de l'inconscient traduit par : "suppression de la fermeture de la réflexion de la Personne" ne semblent plus d'actualité et, au vu de votre réponse, je ne suis pas prêt à faire le moindre petit miracle pour vous ouvrir les yeux et les oreilles ! Jésus exhortait ses disciples pour comprendre son Enseignement : "Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux" ou encore : "Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là." Je n'ai pas cette prétention, mais si vous étiez parvenu - en redevenant des enfants débarrassés de tout conditionnement langagier - à passer la première Porte pour comprendre le langage de l'inconscient, vous parviendriez à la Porte d'une troisième langue, cette fois Sacrée, pour laquelle j'escomptais, sans doute à tort en venant sur le site d'abc langue, recueillir vos lumières pour avancer.

Cette Lettre J Majuscule en français est la transposition du Yod hébreu, avec un Y en capitale qui symbolise le Calice, tel un hiéroglyphe simplifié. Ouvrez vos Yeux !

Vous allez, malgré la covid 19, marquer avec éclat le 1e janvier et passer la porte de la nouvelle année, un mois dont le nom dérive de Janus, dieu des portes, des passages et des commencements dans la mythologie. romaine, représenté avec deux visages opposés de vieillesse et de jeunesse. Ce fut, je vous en fait la confidence, mon surnom en 6 ème et 5 ème que m'avait attribué mon Professeur agrégé de français et latin du lycée Victor Hugo, né dans ma ville, juste en face des Frères Lumière.

2. DÉNOMINATION ET PERCEPTIONS CULTURELLES I 578 Meta, XLIV, 4, 1999 muscle comme pour le dispositif électronique, c’est la ressemblance de forme qui a suffi à permettre le rapprochement. Tous les signifiés dérivés n’ont aucun trait commun entre eux mais partagent chacun au moins un trait commun, plus ou moins symbolique, avec le signifié central (prototypique) qui renvoie au concept archétypique de « quadrupède rongeur du genre rat » désigné par le signifiant souris. La propagation des traits à partir du signifié central vers les autres signifiés est de type radial : La position centrale (prototypique) du signifié (S0) réflexe du concept archétypique (C0) « quadrupède rongeur... », que désigne le signifiant (S) « souris », peut varier avec le temps. Pour une génération d’enfants vivant dans une grande ville occidentale comme Paris et qui ont grandi avec les jeux vidéo, le mot « souris » évoque prioritairement (donc basiquement, prototypiquement) l’accessoire informatique. Et cette acception (signifié S5) supplante et relègue au second plan l’acception première d’animal « quadrupède rongeur ». C’est dire que, même dans une polysémie, la centralité (ou la prototypicalité) d’une acception, d’un signifié, est directement dépendante du milieu social auquel appartient la majorité des personnes interrogées. Et si l’on considère l’évolution du sens d’un mot dans le temps, il n’est pas rare de constater qu’une acception nouvelle a complètement supplanté une autre plus ancienne totalement oubliée, sauf peut-être dans les encyclopédies. Ainsi le sens central du mot « clavier » aujourd’hui n’est plus celui de « porte-clés » et « clavicule » ne signifie plus « petite clé ». Ce qui était une métaphore, et donc un signifié non central, est devenu avec le temps le sens premier, voire l’unique sens. Les acceptions oubliées ne sont, du reste, qu’éclipsées, comme mises en retrait. Il suffit de replacer un récit dans un contexte historique suffisamment ancien pour que ces acceptions refassent surface, pour éviter l’anachronisme. Les acceptions oubliées peuvent toujours être réactivées délibérément, même sans avoir besoin d’un contexte archaïsant. C’est ce que l’on fait chaque fois qu’on éprouve le besoin de préciser que tel mot est employé dans son sens étymologique. Ainsi, dans une même langue, les signifiés qui se rattachent de façon polysémique à un même signifiant peuvent être organisés de manière prototypique aussi bien dans l’espace que dans le temps et en fonction de milieux sociaux relativement homogènes. Il s’ensuit qu’une acception non centrale dans un milieu donné, en un temps donné et en un endroit donné, peut occuper une position centrale dans un autre milieu, un autre temps ou un autre lieu.

A

Si l'on ne considère que la représentation physique du référent, l'information se structure grâce aux messages sensoriels, qui sont des stimuli, des signaux physiques (visuels, auditifs, olfactifs, tactiles, gustatifs), captés par les récepteurs sensoriels, tels les pigments de la rétine, qui transforment le message lumineux (qui n'est jamais que le reflet du référent, car la lumière absorbée par l'objet, elle, n'est pas réfléchie). L'importance de la lumière est mise en évidence par le sens inconscient de mots tels orée, horizon, aurore, soir, miroir, noir, horizon, forêt comme le démontrera leur décryptage ultérieur: or = lumière, oir = réflexion lumineuse).

Après la réception sensorielle, le message chimique est converti en un autre que l'on nomme l'influx nerveux, qui transmet le message dans les aires corticales sensorielles. Pour la vue, l'image est traitée, par des neurones, sensibles à la géométrie des lignes et à leur mouvement et l'image est recomposée (ce qui est désormais vérifié scientifiquement). Le message multisensoriel est ensuite traité, analysé dans ce qu'on appelle les aires sensorielles associatives, dans l'ordre de la perception qui le plus souvent est vue, audition, olfaction, tact et goût, et ce traitement est déjà transmis au système limbique, le cerveau affectif. Toutes ces opérations multimodales s'effectuent en quelques millièmes de secondes. Il a été démontré par Lionel Naccache à la Salpétrière à Paris, que pour un mot à connotation dangereuse se produit une réaction au niveau d'une structure du système limbique (l'amygdale cérébrale) après quelques millièmes de secondes avant même que le sujet ne se rende compte de la signification du mot présenté en subliminal, ce qui prouve que dans le matériel signifiant du mot écrit se trouvent des lettres ou des séquences de lettres qui sont associées à une émotion. Les premiers mots ou proto-mots ont certainement joué un rôle d'alarme pour prévenir des dangers et assurer la pérennité de l'espèce. C'est cette première étape qu'on peut qualifier de représentation: dans le domaine visuel, il s'agit d'un schème.

A force de voir et revoir le référent arbre, se réalise un conditionnement des stimuli qu'il suscite et se forme un concept de l'arbre qui est habituellement perçu dans l'environnement habituel du sujet. Par définition première ce concept, qu'on assimile à tort au signifié saussurien, est la manière de se représenter une chose concrète ou abstraite, le résultat de ce travail, sa représentation.

C'est une représentation objective stable à laquelle s'associe un support verbal. Cette représentation n'est pas l'image réaliste du référent, elle n'en est que la conception, maculée des distorsions sensorielles et des ressentis émotifs et culturels du sujet, mémorisés par ses rencontres antérieures avec le référent. C'est un trouble ophtalmique rétinien central, une rétinopathie maculaire qui explique la longueur des cous des personnages de Modigliani, comme une vision reflétée par un miroir déformant.

Les dessins des enfants en maternelle ne sont pas d'une simplicité "puérile" dépréciative car lorsqu'ils dessinent, ils ont déjà une dextérité suffisante pour tracer des lignes et des courbes. Or si l'institutrice leur demande de dessiner un arbre, ils en dessinent le schème, le patron (le pattern diraient les américains) ou le modèle, une forme géométrique simplifiée, la forme globale, pas le détail des feuilles ou du tronc, car leurs capacités d'analyse corticosensorielle n'ont pas atteint le stade du signifié conscient, d'une analyse plus poussée dans le détail qui nécessite une prise de conscience élaborée dont on pourra se rendre compte dans l'évolution de leurs dessins. Cela démontre que le schème perceptif n'est pas uniforme mais évolue avec l'âge. Ces dessins "enfantins" sont pourtant plus "vrais" que ceux d'un adulte, car ils sont motivés et sous-tendus par leurs émotions, sans le filtre inhibiteur de la conscience et des règles apprises.

Dessins d'arbres d'enfants

8 ans 10 ans

8 ans 10 ans

Symbole de l’homme, l'arbre évolue avec lui. L’arbre de l'enfant change d’aspect au fur et à mesure que l'enfant grandit. Les premiers arbres ressemblent à des sortes de «têtards», des sortes de bonshommes; plus tard, l’arbre de l'enfant prend racine. Vers 6 ans, l’arbre est un trait vertical surmonté d'une boule représentant l'arrondi du feuillage. Au-delà de 8 ans, les branches se différencient ainsi que le feuillage et apparaissent aussi les fruits. La position de l’arbre sur la feuille de papier est importante.

Un graphologue, Max Pulver, l’a même schématisé : le haut de la feuille de papier représente l’intellect, la spiritualité, le bas de la feuille, les instincts, l'inconscient, la gauche le passé, l’introversion, l’attachement à la Mère, la droite, l’extraversion, l’avenir, l’attachement au Père. Le tronc de l’arbre représente le «moi» stable de l’enfant, les branches l’évolution de l’enfant dans son environnement. Mais il faut beaucoup de finesse interprétative pour juger ainsi un dessin enfantin. Les accidents sur le tronc ou les branches symbolisent un traumatisme passé, d’autant plus récent qu’il est situé en hauteur sur le tronc.

Cela ne démontre-t-il pas de façon éclatante que le signifié enfantin est en lien étroit avec le cerveau affectif ? L’apprentissage du dessin comme du langage subordonne la pensée à ses moyens d’action qui sont sensoriels. L’analyse du monde peut passer par le canal sensoriel de la vue mais elle peut s'effectuer par le toucher, l’ouïe, l'odorat avec des préférences ou des priorités variables selon les sujets, leur sexe et leur culture. Le parlant pense comme il parle (comme il touche avec sa langue), comme il voit et entend ; le sourd pense comme il touche (avec ses mains) et voit ; l’aveugle pense comme il touche, entend et renifle comme le montrait "Parfum de femme" de Vittorio Gassman avec la belle Agostina Belli. Pour nombre d'animaux l'olfaction est le sens biologiquement privilégié.

Un seul exemple entre le français et l'italien pour le mot qui désigne ce délicieux insecte qui agrémente nos nuits de son vrombissement discret mais insistant et nous gratifie de ses prélèvements sanguins: moustique en français et zanzare en italien. Le premier mot français, comme nous le verrons plus tard, définit cet insecte par sa piqure "iqu" ses sauts successifs "us" et son prélèvement "ot" de matière "m", une définition à la fois visuelle et tactile, alors que le second mot italien "zanzare" est une sorte d'onomatopée mimant le bruit du moustique précisant son côté menaçant "ar" (malaria) et ses allers-retours "z" insistants "an", une définition cette fois auditive, temporelle et prédictive de sa menace de transmission de maladie.

La formation du schème relié à un référent donné reste néanmoins subjective: si le sujet a été mordu par un chien, la représentation de cet animal, dont il a désormais la phobie, ne sera pas la même que si ce dernier était son ami le plus proche (il sera même parfois incapable de le dessiner tant sa représentation l'effraie). Si, comme un anglais, votre entourage ne consomme jamais de grenouilles, votre représentation du mangeur de grenouilles français sera colorée d'un sentiment de dégoût répulsif! La cuisse de grenouille, bien qu'enrobée d'une excellente sauce persillée, n'aura pas la même représentation "émotive" pour un anglais et un français. Or le système limbique, centre cérébral de nos émotions joue un rôle capital dans la mémorisation et la motivation.

Alors si l'homme doit nommer ce référent arbre par des sons qui le caractérisent ou le symbolisent, n'est-il pas normal qu'il choisisse certaines caractéristiques propres à son environnement, représentées par certains sons signifiants, qui, assemblés, formeront donc des mots différents, d'autant que dans l'énoncé d'une phrase il peut, par des qualificatifs, compléter sa description physique et symbolique de l'arbre en question.

palmier forêt conifère

Mais, direz-vous, les mots ont une histoire et le signifiant arbre français n'est pas né de la dernière pluie ! Il dérive étymologiquement du mot latin arbor, dont est issu le mot arboriculture. Si l'on compare les deux signifiants arbor/arbre, ils ont bien en commun leur première syllabe mais diffèrent pour la seconde "or" et "bre". La couverture forestière, en raison du développement de l'agriculture avec la déforestation qu'elle a engendrée, s'est fortement réduite depuis l'époque romaine et l'on peut imaginer que cette évolution diachronique de arbor en arbre n'est pas liée uniquement à une évolution phonétique, mais traduit le fait qu'arbre ne recouvre plus tout à fait le même signifié qu'arbor! Nous verrons ultérieurement que les séquences signifiantes littérales or et br renvoient à des concepts inconscients fort différents !

Si l'on peut évoquer et comprendre la variabilité des signifiés pour un référent naturel courant, existant avant même l'apparition de l'homme sur cette terre, que penser des signifiés d'objets manufacturés, voire des concepts abstraits? Par exemple, pour les signifiants français, allemand et anglais rêve/Traum/dream les signifiés seraient les mêmes ! Bien sûr, tous les humains connaissent physiologiquement le rêve, mais les objets de leurs rêves et surtout la conception et le ressenti émotif inconscients qu'ils en ont ne peuvent qu'être différents ! Or, si les signifiants de langues différentes renvoient à des signifiés différents, n’est-il pas logique que les sons qui les composent soient eux-mêmes différents ? Si l’on suppose au contraire que les sons formant le signifiant ne sont pas immotivés et conventionnels, ils doivent représenter ou symboliser le référent. Il semble probable que pour chaque peuple un objet puisse revêtir des symboles différents. En fonction de son environnement, de son histoire et de sa culture, chaque peuple retient deux ou trois caractéristiques visuelles, auditives, tactiles, olfactives, gustatives, émotives spécifiques, dont l'association symbolise le mieux le référent à une époque donnée. Le signifiant varie donc selon les peuples et l'organe des sens qui a été privilégié pour le désigner. Les mots qui désignent la neige sont nombreux pour un Inuit, alors qu’un seul suffit largement pour un Sénégalais qui n’en a jamais vu tomber un flocon ! Pour un français le mot neige, comme nous le verrons, renvoie inconsciemment à un passage toubillonnant (èg) d'un changement d'état (ig) de l'eau (n). A l'inverse les maoris ont une cinquantaine de termes pour parler de noix de coco et les touareg en tamahaq, autant pour les dromadaires ! L’environnement humain varie selon la géographie. Donc si les référents perçus par ses organes sensoriels ne sont pas identiques, il est logique que le cerveau humain ait des signifiés dissemblables reliés à des signifiants eux-même différents. La variabilité de ce concept visuel et plus largement sensoriel d'arbre ne représente qu'une des multiples raisons de la variété des mots des langues pour le désigner. Platon, par la voix de Cratyle, nous explique que les mots sont une peinture des choses, que ce sont des Symboles. Cette notion de Symbole n'est pas facile à définir, elle se rapporte à un objet sensible, fait ou élément naturel évoquant, dans un groupe humain donné, par une correspondance analogique, formelle, naturelle ou culturelle, quelque chose d'absent ou d'impossible à percevoir. Trois mots sont importants dans cette définition : il s'agit d'un objet sensible c'est à dire qui a trait à notre sensibilité. Il est évocateur dans un groupe humain donné, c'est à dire qu'il peut différer d'un peuple à l'autre; enfin le mot culture qui varie bien sûr d'un peuple à l'autre. Cela fait beaucoup de variables ! Or, si un mot est un symbole ou un ensemble de symboles, il présente alors toute la variabilité du symbole. La multitude des patois, langues régionales, témoigne de cette variation dans des groupes humains pourtant proches.

Pour mieux comprendre ce qui se cache derrière le mot symbole, nous consacrerons une page à la symbolique de l'arbre en France et dans le monde pour en démontrer l'immense richesse. Cette multitude de symboles pour un référent unique, perçu par tous les canaux sensoriels d'un humain, ressenti subjectivement par le système limbique, cerveau des émotions, laisse entrevoir la possibilité d'une multitude de mots pour désigner ce référent selon l'environnement, le canal sensoriel choisi, selon l'émotion qu'il suscite et selon la culture du pays.

Avant d"aborder la complexité des mots, on peut examiner des structures plus simples a priori comme les onomatopées.

Les onomatopées, dont certaines sont proches de l'extraction naturelle du langage, posent un sérieux problème de taxinomie linguistique: bien qu'un certain nombre d'onomatopées soient admises dans les dictionnaires, en fonction des pays, un grand nombre d'entre elles restent contextuelles, épisodiques, ou tributaires d'un certain humour de connivence. La distance à la chose que suppose l'usage de l'onomatopée est déjà un fait de langage.

Etymologiquement en grec l'onomatopée est une création de mot. Elle est formée d'une suite de phonèmes destinée à imiter ou à suggérer par imitation phonétique un cri ou un bruit. Elle n'est pas aussi spontanée que l'interjection et peut varier d'une langue à l'autre. La science linguistique affirme que le signifié onomatopéique se confond avec le signifiant et qu'elle représenterait un cas où la dichotomie signifiant/signifié n'existerait pas. Ce serait le cas pour aïe de la douleur, mais cette conception littéraire fait fi de la sensation de douleur qui est le signifié biologique de aïe et plus précisément du couple "aï"!

Les études linguistiques ont renouvelé leur intérêt pour l'étude des onomatopées, notamment à cause de leur valeur phonologique : l'émission d'une onomatopée est déterminée par la configuration du système phonétique et de son utilisation en fonction des régions. Les onomatopées auraient été, avec le langage gestuel, une des premières manifestations des potentialités de communication linguistique de l'homme.

Au Japon, il existe un nombre incalculable d'onomatopées qui, comme en anglais, ont aussi bien des fonctions verbales que nominales.

On peut distinguer des onomatopées imitatives comme celles qui miment les cris d'animaux et qui ont servi à les désigner (cocorico et coq, miaou et miauler voire matou, meuh et meugler, bêêê et bélier...), celles qui imitent les bruits de la nature, tel le craquement d'une branche morte "crac" ou le claquement voire la fermeture "clac", le plongeon dans l'eau "plouf", un moteur qui tourne "vroum-vroum", onomatopées qui ne représentent qu'une infime partie du lexique "mimétique" car de de nombreux mots ont une origine imitative phonétique comme le souligne le petit livre du bisontin Charles Nodier le "Dictionnaire raisonné des onomatopées françaises" de 1808: murmurer, sussurer, chuchoter, zozoter, grincer, cliquetis, brouhaha, froufrou, aboyer, gazouiller, gronder, renifler, racler, péter, jaser, vrombir... comme l'écrit Charles Nodier, il faut donner de l'onomatopée une idée plus distincte et plus précise que celle qu'on puiserait dans les vagues définitions des rhéteurs. Pour faire passer une sensation dans l'esprit des autres on a dû représenter l'objet qui la produisait par son bruit ou sa figure. Les noms des choses, parlés, ont donc été l'imitation de leurs sons et les noms des choses écrites l'imitation de leurs formes. L'onomatopée est donc le type des langues prononcées et l'hiéroglyphie le type des langues écrites; les onomatopées du tintement de la cloche ont d'heureux équivalents dans le tinnitus latin, le tintinnire italien, le tingle anglais...

Dans ces onomatopées imitatives le référent est d'origine acoustique, mais il existe des onomatopées concernant d'autres sens. Ainsi, «bling bling», qui ne reproduit pas le son des chaînes en or des chanteurs de hip hop, ni des rappeurs (elles ne font pas de bruit), ni d'un président de la République en mal de rolex, mais exprime l'idée du clinquant, du brillant, de l'éblouissement, de l'image de ceux qui ont du blé, qui sont "blindés" comme disent les jeunes, des blondes de la pub, car la séquence littérale du signifiant bling qui nous éblouit, voire nous aveugle est une racine indo-européenne 'bl" ! Bluffant, non ? Bling bling est une sorte d'onomatopée "visuelle". D'autres, moins superficielles et plus vitales, ne sont pas de nature sensorielle, telle miam-miam dont les pages qui suivent vous révéleront les sèmes primitifs qui y sont enfouis, relevant de faim et de la chimie digestive alimentaire avec ses enzymes actifs sur les nutriments!

Sous le souffle de l’air marin des îles britanniques, les trembles tremblent «tree sous vent» ! Contemplons-les sur les toiles de Turner, où les «trees» sont couchés par la puissance et la permanence de la brise maritime qui fait trembler leurs feuilles. Le peuplier, dont les feuilles à minces pétioles tremblent au moindre vent, ne se nomme-t-il pas tremble en français ?. Faut-il "hêtre" arbre pour le saisir?

toile de Turner

toile de Turner

Des univers différents pour chaque langue Le locuteur apprend, en même temps que sa langue, sa culture et le système de pensée qui s’y rattache. Moncef Chelli exprime le sentiment du locuteur bilingue de ne pas penser le monde, de ne pas ressentir de la même façon dans les deux langues. « Je n’avais pas l’impression que les deux voix fusaient dans l’espace, mais que chacune captait l’espace et tout le sensible environnant pour le modeler à sa manière ; littéralement je me sentais double parce que chacune de ces voix m’emportait dans un univers différent et ce qui séparait ces univers ce n’était pas des années lumières mais la discontinuité à l’état absolu : la mer était double, le sable et le ciel aussi […] ».

L’idée essentielle, proposée avec prudence par Sapir (car elle est difficilement vérifiable expérimentalement), est que toute langue, «représentation symbolique de la réalité sensible», contient une vision propre du monde, irréductible à celle d’une autre langue, qui organise et conditionne la pensée et, de ce fait, en est inséparable. Une expérience non verbalisée (tant intellectuelle que sensible) n’est pas une expérience ; elle ne peut être reconnue comme telle que par l’intermédiaire de la parole, qui «actualise la tendance à voir la réalité de façon symbolique», mais moule cette réalité dans une structure formelle impérative dont le sujet parlant n’a généralement pas conscience.

C'est pourquoi la traduction est si difficile et que traduttore c'est toujours un peu trahitore, traduire c'est toujours trahir. La traduction a l'objectif d'interpréter le sens d'un texte dans une langue («langue source», ou «langue de départ»), et de produire un texte de sens et d'effet équivalents sur un lecteur ayant une langue et une culture différentes («langue cible» ou langue d'arrivée»). On ne traduit pas des «choses», mais des idées ! D’une langue à une autre, rien n’est identique : les champs sémantiques ne se recouvrent pas, les arrière-plans culturels sont différents, etc. Il n’existe au mieux que des équivalences. La traduction ne réalise jamais un décalque. Elle ne peut pas donc être définie en termes d’identité, mais seulement en termes d’équivalence. Chaque traduction gère à sa manière ce décalage inévitable entre texte original et texte traduit, qui n’est pas un autre texte, mais qui n'est plus tout à fait le même texte que l’original. Les bons traducteurs savent que le sens du texte-source ne réside pas seulement dans les mots, mais dans leur combinaison et c'est avec une autre combinaison des mots du texte-cible qu'ils parviennent à s'approcher au plus près du sens. Mais jusqu'à présent la méconnaissance de l'existence d'un code linguistique signifiant précis ne permet pas d'atteindre l'équivalence, illusoire d'ailleurs car les locuteurs de chaque langue baignent dans des univers de représentations fort différentes ! Actuellement traduire est un mythe, on ne peut que réinterpréter.

SUITE

"L'erreur de Lacan" cliquez sur: les noeuds des signifiants

google chrome - la submorpémie lexicale - schémème - l'ereur de Saussure - Contre l'arbitraire du suigne verbal - La motivation des mots - les refoulelements originaires de la langue maternelle - le mot est un rébus littéral chargé de faire une caricature symbolique du référent par deux ou trois de ses caractéristiques remarquables - Perplexity

RETOUR

Cliquez sur Page d'accueil

Date de dernière mise à jour : 31/12/2025

Questions / Réponses

Commentaires

-

1 betonmma Le 21/08/2012

signelinguistique.e -monsite.com est mon numéro 1 site maintenant

http://gommapane.altervista.org/murali/boxe_manga_girl.jpg.html

Ajouter un commentaire