Signe linguistique : un signifiant motivé

Une séquence littérale du signifiant

Le signe <cr> de la mort

ou

la naissance du signe verbal

Ô Mort, vieux Capitaine, il est temps ! levons l'ancre! Charles Baudelaire

a Question de la motivation des mots n'est pas nouvelle. Quatre cents ans avant J-C, dans le discours de Cratyle, Platon expose les deux thèses opposées sur la nature des mots : pour Hermogène, partisan de l'arbitraire du signe, il n'y a entre signifiant et signifié qu'un lien abstrait et extrinsèque, établi par convention, tandis que pour Cratyle, partisan de la motivation, les mots sont une peinture des choses, ils ressemblent à ce qu'ils signifient, ce sont des symboles.

On parle souvent indifféremment de signes ou de symboles mathématiques. Un signe est une chose qui tient lieu d'une autre, il peut être purement conventionnel, tel le galon des militaires, tel le noir, symbole de deuil en occident ou le blanc en Chine.

Le signe est aussi un fait naturel que l'esprit humain convertit en signal, comme le départ des hirondelles signifiant la fin de l'été ou la fumée signant l'existence du feu.

Si le signe du présent est relié à une réalité absente ou invisible qu'il représente, on parle en général de symbole, tel le signe de croix, symbole à la fois de mort et de résurrection.

Les mots ne seraient-ils pas comme l'affirme Cratyle des signes symboliques ? Apprêtons nous à rechercher et découvrir cette nature symbolique des mots en inaugurant notre quête par l'un des premiers signifiants inconscients qui a marqué l'esprit de l'homme confronté à sa fin terrestre, la mort. L'importance des sépultures parfois gigantesques telles les pyramides des pharaons de l'Egypte ancienne témoignent combien les morts étaient respectés dans toutes les civilisations.

Recherche d'un symbole phonétique de la mort

Le couple phonémique ou littéral "cr" serait-il un messager de mort, "noir recruteur des ombres", funèbre scripteur qui signe de son empreinte mortelle et cassante de nombreux mots français ?

La naissance de ce signe mortel s'est sans doute produite lorsque les hommes primitifs ont vu et entendu craquer les os des squelettes et les branches mortes, il ont alors inventé pour le communiquer des onomatopées du type crac, imitation du craquement perçu.

Crac ! Cette onomatopée est à l'origine du verbe craquer, mot imitant un bruit sec (choc, rupture) ou évoquant une chose brusque, de même que cric-crac, onomatopée exprimant le bruit soudain d'une chose qui se déchire ou se casse. Ainsi le son <cr> a été associé par conditionnement non conscient aux images de casse pour les objets et de mort pour les êtres vivants comme le démontre la litanie de cr qui marque nos mots français.

Crac ! Cette onomatopée est à l'origine du verbe craquer, mot imitant un bruit sec (choc, rupture) ou évoquant une chose brusque, de même que cric-crac, onomatopée exprimant le bruit soudain d'une chose qui se déchire ou se casse. Ainsi le son <cr> a été associé par conditionnement non conscient aux images de casse pour les objets et de mort pour les êtres vivants comme le démontre la litanie de cr qui marque nos mots français.

Crac ! Par cette onomatopée évocant un bruit sec, celui de corps ou d'os qui craquent, se brisent, se dévoile la Naissance du Signe, un signe inconscient qui se grave dans les cerveaux des premiers hommes.

Mourir, n'est-ce pas crever ? Quand on meurt, on enterre la dépouille dans une tombe que l'on creuse, dans un sépulcre ou une crypte funéraire au milieu d'une nécropole.

Ce cr résonne dans la rubrique nécrologique, du grec nekros, mort, à l'origine de nécropsie, examen des cadavres, et de nécrophage se nourrissant des morts. Sur les tombes se dressent des  croix (crux, crucis en latin, cross en anglais, Kreuz en allemand), signes visibles des morts enterrés.

croix (crux, crucis en latin, cross en anglais, Kreuz en allemand), signes visibles des morts enterrés.

Se Signer, c'est faire le signe de Croix.

Se Signer, c'est faire le signe de Croix.

la tête de mort en est bien le Symbole

la tête de mort en est bien le SymboleLorsqu'on tue un homme, on signe son crime; avant de tuer une masse d'individus, le chef donne le signal du massacre et la police donne le signalement de la crapule, apte à tuer. Le sacrifice est un crime religieux. La crémation avec ses fours crématoires consiste à brûler les morts. Crever la peau à quelqu'un : le tuer, sacrifier sa peau: se tuer.

La fleur symbolique des morts en France est le chrysanthème que l'on dépose sur les tombes à la Toussaint.

Le croque mort signait la mort ; le morceau de tissu noir que l'on portait en signe de deuil à la coiffure ou au revers de la veste est un crêpe noir, insigne de mort.

Le croque mort signait la mort ; le morceau de tissu noir que l'on portait en signe de deuil à la coiffure ou au revers de la veste est un crêpe noir, insigne de mort.

Le crépuscule signe la mort du jour et parfois celui des Dieux avec un C majuscule.

L'eau morte est croupie. La trompette de la mort, qui peut être celle qui annonce le Jugement dernier dans l'Apocalypse de Saint Jean, est aussi un champignon qui se nomme craterelle.

Le clergé, connaissait-il ce code des mots pour conditionner ses ouailles par le latin? Il est en effet curieux de constater l'absence du mot-clef qui aurait permis d’avoir des indices de cette motivation des mots. Ainsi il est bienséant d'employer le mot mourir pour définir notre fin terrestre et non pas le mot «crever», qui ne doit s’appliquer qu’au monde animal ou aux objets (le pneu crève)! On emploie pourtant toujours ce mot quand on est mort… de fatigue et on le redit encore dans la formule « recru de fatigue ». Lacan, seensible au signifiant, n'hésitait pas à parler de crevaison.

Etymologiquement, crever est issu du latin crepare, éclater [en parlant d'un son], on est passé du sens d'éclater à celui de fendre (substantif une crevée) pour aboutir à celui de mourir. Dans un domaine plus ludique, on peutremaruer le parallèle entre «éclater de rire», «se fendre la gueule» et «mourir de rire». Il faut signaler que dans le latin crepare est présent le couple littéral <ep> relié aux sens de piqure/séparation que l'on retrouve dans le lexique français du trépas: crêpe (morceau de tissu que l'on portait en signe de deuil, d'un être dont est défininitivement séparé) ainsi que dans sépulcre et sépulture (séparation: ep et mort: cr).

Le son cr de casse

Les expressions "mort ou recru de fatique" sont équivalentes aux expressions populaires "être crevé ou cassé". En effet le second sens inconscient du groupe phonémique cr est celui de casse pour les objets dont le symbole est la cruche qui tant va à l’eau, qu’à la fin elle se casse, témoignant de sa fragilité.

Le <cr> de la mort (casser sa pipe, casse-pipe) est en effet associé au <cr> du craquement, de l'écrasement, de l'écroulement, de l'écrabouillement, du crash.

La mine du crayon ou la craie casse, le sucre se casse sur le dos de quelqu'un, le cristal casse comme du verre, on craque, on croule sous…

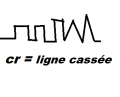

La perception d'un objet qui casse, fait enregistrer dans le cerveau droit les lignes géométriques dynamiques qui y sont associées et cette notion de ligne «cassée», brisée, dentelée est inscrite dans les mots: cran, créneau, crénelé, crêpelé, crête montagneuse ou du coq, crosse, crochet, crochu, crépu…

La perception d'un objet qui casse, fait enregistrer dans le cerveau droit les lignes géométriques dynamiques qui y sont associées et cette notion de ligne «cassée», brisée, dentelée est inscrite dans les mots: cran, créneau, crénelé, crêpelé, crête montagneuse ou du coq, crosse, crochet, crochu, crépu…

Ainsi <cr> peut être considéré comme un codon inconscient évoquant un concept géométrique de ligne brisée, un schème statique ou dynamique, analysé par les réseaux de neurones affectés à la perception humaine.

<cr> qui est un mimophone par la voix humaine de l'imitation du bruit de craquement d'un objet qui se brise doit être considéré en même temps comme un idéophone.

"Ecoute voir " l'exprime le langage populaire dont le bon sens est riche d'un savoir qui a, jusqu'à présent, échappé à l'acuité auditive et à la claivoyance des linguistes les plus savants, mais pas à l'intelligence de l'inconcient collectif.

Le crac des crustacés

L’écrevisse comme le crabe et la crevette, trois mots d’étymologie fort différente, font partie de la classe des crustacés (de crusta croûte). Les étymologistes enseignent que ces couples de lettres "cr" de ces divers crustacés ne peuvent être que les fruits du hasard ! Un hasard très croustillant pour le gastronome français qui en connaissent un rayon pour casser la croûte ! Rappelons que dans l’inconscient collectif linguistique français <cr> est relié à deux sens : soit mort, soit casse (ou ligne cassée). Or pour manger les crabes, écrevisses et autres crevettes, il faut d’abord casser leur carapace. Le couple de lettres <ev> d’écrevisses et crevettes précise en outre qu’il faut les «vider». Ainsi le référent «crustacé» est symbolisé en français dans les signifiants relatifs aux crustacés par la façon dont on les consomme.

Le <cr< de crabe et de Krebs (l’écrevisse allemande) est aussi un signe de mort, puisque crabe et Krebs sont des symboles de cancer, autrefois quasiment toujours mortel (et toujours désignés comme tu-meurs).

Le petit cr de la faim

Les expressions populaires de la faim : "avoir un petit creux, un creux à l’estomac, avoir les crocs, avoir une crampe d’estomac, un ventre qui crie famine, crever de faim ou crever la dalle" illustrent avec évidence l’importance de l’inconscient collectif dans l’évolution d’une langue et la grande illusion d’une étymologie consciente officielle.

La langue s'enrichit par métonymie et métaphore dont le fondement inconscient repose sur ces unités symboliques. En effet le langage populaire utilise 5 sémantèmes différents porteurs de cette même séquence littérale signifiante «cr» (creux, crampe, croc, crever, crie) pour signifier la faim, un besoin primitif vital. Manger est un impératif de survie et mourir de faim est hélas encore fréquent sur la planète. En France on parlait encore en 1690 d’un meurt-de-faim et en 1870 d’un crève-la-faim. Pour éliminer ce «cr» de faim, pour l’expulser, on casse la croûte (6ème sémantème en cr, qui met "out" le cr) ou on mange le casse-croûte.

Dans le domaine des relations sexuelles, existe un grand nombre d’expressions argotiques croustillantes ou crues très imagées, où il faut entendre la petite mort annoncée (mourir de plaisir) que l’inconscient a introduit dans le codon littéral <cr>, qui résonne à nos oreilles sans qu'on en ait la moindre conscience. Si l’on psychanalyse les mots, il faut prêter l'oreille pour entendre la petite mort annoncée que l’inconscient dissimule dans le couple littéral <cr>. En effet 26 expressions comportent en commun ce codon du moment crucial <cr>, associé à toute la gamme des voyelles. Ce codon littéral <cr>, répété dans des signifiants très divers du sucre à l'écrevisse (sans qu'on y visse quelque vice) est un marqueur sonore ou graphique de la ‘’petite mort’’, connue d’Adam quand il croqua le fruit défendu qu’Ève tentatrice lui tendait pour un premier "crac crac" que moult croqueuse en ont fait le premier métier du monde. .

Dans le domaine des relations sexuelles, existe un grand nombre d’expressions argotiques croustillantes ou crues très imagées, où il faut entendre la petite mort annoncée (mourir de plaisir) que l’inconscient a introduit dans le codon littéral <cr>, qui résonne à nos oreilles sans qu'on en ait la moindre conscience. Si l’on psychanalyse les mots, il faut prêter l'oreille pour entendre la petite mort annoncée que l’inconscient dissimule dans le couple littéral <cr>. En effet 26 expressions comportent en commun ce codon du moment crucial <cr>, associé à toute la gamme des voyelles. Ce codon littéral <cr>, répété dans des signifiants très divers du sucre à l'écrevisse (sans qu'on y visse quelque vice) est un marqueur sonore ou graphique de la ‘’petite mort’’, connue d’Adam quand il croqua le fruit défendu qu’Ève tentatrice lui tendait pour un premier "crac crac" que moult croqueuse en ont fait le premier métier du monde. .

Quand le signifiant parle d’orgasme !

« Faire crac-crac - Bivouaquer dans la crevasse - Sacrifier à Vénus ou consommer le sacrifice - Accrocher le wagon - Jouer du serre-croupière - Crapahuter le flemmard - Laminer l’écrevisse - Faire crier (maman) - S’accrocher au lustre - Tremper son sucre - Tirer sa crampe - Mettre le petit Jésus dans la crèche - Faire criquon criquette - Décrotter - Manger de la chair crue - Écraser son mégot dans le gigot - Faire une sieste crapuleuse - Arroser le cresson - S'escrimer avec une femme - Jouer de la croupe - Faire la lutte creuse— Décrasser les oreilles à Médor - Accrocher une femme - Remuer le croupion - Casser sa cruche - Cracher son plaisir ou son venin »

L’origine inconsciente de ce marquage est évidente, car les psychanalystes, qui repèrent avec outrance le caractère sexuel de nombreux signifiants, n’ont pas remarqué cette séquence signifiante <cr > qui se répète et insiste, une caractéristique du langage de l’inconscient selon Lacan. Le sexe féminin (caché par Lacan sur la toile de la Naissance du monde de Courbet) est appelé parfois « la porte secrète », le « petit-creux-à-se-faire-du-bien », la « craque » (canadien) ou la « petite cramouille » ! Derrière le crac crac publicitaire de la biscotte (qui se trempe comme le biscuit !), derrière ce langage crustilleux grivois de métaphores, résonne, à notre insu, une petite mort annoncée, que l’on peut qualifier croustillante avec <ot> pour évoquer le saut et <ille> la pénétration. La croqueuse craquante est bien ‘’mâle’’ croquée et, si les féministes veulent restreindre la phallocratie et le machisme masculins dans l'orthographe du français, il faudra toujours écrire Fille avec le F majuscule du Feu de l'Esprit et ne pas persister à rester une fille de joie qui se pénètre <i> et chute <f> comme la premiere femme dont émane le récit génésique de la chute d l'humanité. La désignation des filles comme des "quilles à la vanille" qui parait anodine dans les cours de récréation des gamins laissent traduit pout l'inconscient collectif français qu'elles peuvent être renversées par les boules des garçons !.

Extrait d'abc langue française le 5 janvier 2022 :l'erreur de Saussure

La mort à la naissance du signe

"Je suis là où se trouve la douleur, à chaque larme qui s’enfuit sur ma croix je me crucifie."

(Vladimir Maïakovski, Le nuage en Pantalon)

a) Lorsque la langue ‘’craque’’

Quand homo erectus, il y a plus d’un million d’années, a entendu craquer les branches mortes, ses propres articulations ou ses os lors de fractures, il est probable qu’il a inventé, pour le communiquer, des onomatopées du type crac, imitation vocale humaine du bruit de craquement perçu. Cette onomatopée est à l’origine en français du verbe craquer, mot imitant un bruit sec (choc, rupture) ou évoquant une chose brusque, de même que cric-crac, onomatopée exprimant le bruit soudain d’une chose qui se déchire. Ainsi le son /cr/ s’inscrit dans nos mots comme un signal pour avertir qu’un objet est cassé ou peut casser.

La cruche (der Krug en allemand) évoque dans l’inconscient langagier français, un élément dont le mouvement dangereux <ch> produit <uc> la casse <cr>, ce que confirme le dicton: «Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin, elle se casse.»

Ce risque de casse marque de nombreux mots :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.écraser, écrabouiller, c’est broyer, casser sous l’effet d’un choc puissant; s’écrouler, crouler expriment la même notion, le même schème de casse.

.craquer, c'est s’effondrer ou s’écrouler psychologiquement.

. Populairement ‘’se creuser la tête’’, c’est ‘’se casser la tête’’. Faire ‘’cric’’, c’est ‘’casser les pieds’’.

. Le crétinisme traduit une intelligence brisée. Comme cruche (sens figuré), crédule, cancre.

. crustacés : crevette, crabe, écrevisse: on les casse pour les manger.

. sucre : se casse (au marteau pour les pains) et l’on dit « casser du sucre sur quelqu’un ». craie et crayon : instruments cassants. . . La croûte de pain croustille, craque sous la dent

. Le cratère est lié à une cassure de la croûte terrestre.

. Le crapaud : dans l’ancienne Égypte, le crapaud était associé aux morts ; on en a décou- vert momifiés dans des tombeaux. Au Moyen Âge, le crapaud était avec le serpent l’at- tribut naturel du squelette. Le crapaud et le crapouillot sont les noms de mortiers aux projections destructrices. criard, cri : qui casse les oreilles.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le dessin d’un objet brisé, cassé, se réalise avec des traits brisés. Le codon <cr> évoque le schéma d’une ligne brisée, tel celui de la crête de coq, de doigts croisés, de crampons ou de la crête d’une montagne.

Ce concept géométrique de ligne droite brisée est manifeste dans :

créneau, cran, craquelé, crémaillère, crépu, crosse, crochet, croc, accroc, croix, croisement, entre-croisement, crispation, crucifix, s’accroupir, crapahuter, se recroqueviller, se racrapoter (belge), crevasse, échancrure, chancre.

L’enfant maîtrise le symbolique lors de ses premiers stades sensori-moteurs avant le langage (Jean Piaget). Il réalise ses dessins en quelques lignes ou traits, en formant une caricature schématique du référent, tel le dessin d’un arbre ou d’un bonhomme. Ainsi le schéma de la ligne préexiste au mot. Le créateur de mots en présence du référent en a noté les traits caractéristiques sous forme de lignes géométriques, des sortes de schèmes déjà reliés dans une ou deux onomatopées à des sons spécifiques tel <cr> issu de crac. Pour créer ses premiers mots, l’homme primitif a réalisé une peinture du référent en remplaçant la craie

de couleur par le matériau sonore issu de la palette des onomatopées.

b) Mourir ? Plutôt crever !

Jeune, on pense à la mort sans l’attendre ; vieux, on l’attend sans y penser. (Maurice Chapelan, Amours amour,1967)

De sinistres craquements

.... Cette séquence littérale <cr> signerait-elle de son empreinte mortelle le lexique français ?

Crever, n’est-ce pas mourir en argot, qui est un banc d’essai des mots et des expressions. Dans ce langage du milieu, crever se dit aussi crounir ou « cracher son âme ou ses poumons », ce que les tuberculeux redoutaient et que la pandémie de Covid19 a hélas objectivé ! Quand on est mort de fatigue, ne dit-on pas « je suis crevé » et dans un langage plus châtié « je suis recru de fatigue » ?

Creuser une tombe, construire un sépulcre, une crypte funéraire, une nécropole, a bien pour objectif d’y ensevelir des morts. La rubrique nécrologique, du grec nekros, mort, signale les morts. La nécropsie, examen des cadavres et le nécrophage qui se nourrit des morts, confirment ce /cr/ mortel ou de ‘’crevaison’’ selon un terme lacanien. La crémation avec ses fours crématoires consiste à brûler les morts, dont l’urne funéraire est installée dans un crématorium.

Le crâne osseux, la tête de ☠ est un symbole de mort . L’employé des pompes funèbres se nomme un croque-mort et le morceau de tissu noir porté en signe de deuil au revers de la veste s’appelle un crêpe noir.

Sur les tombes de la nécropole se dressent des croix, signes de mort pour les non-croyants.

Dans les langues romanes, le mot croix, issu du latin crux, crucis, est toujours initié par <kr> : croce italien, cruz espagnol, cruce roumain que l’on retrouve dans les langues anglo-saxonnes : cross en anglais, Kreuz en allemand, kruis en néerlandais. Dans cette liste de mots la seule forme invariante du signifiant est bien ce codon<kr>, unité d’une langue inconnue bien mystérieuse.

Ce qui est étonnant, c’est l’association de ce <cr> phonétique de mort à la naissance du signe et du symbole. En effet lorsqu’on tue un homme, on signe son crime ; avant de tuer une masse d’individus, le chef donne le signal du massacre et la police donne le signalement de la crapule apte à tuer. Se signer, c'est faire le signe de Croix. La signature se limite parfois à une simple croix.

Le codon linguistique <cr> est donc bien un symbole, auquel le français accroche signature, signalement, signal et signe. Le sacrifice religieux constitue un crime lorsqu’il n'est pas consentant. Se sacrifier pour la patrie ou pour autrui, c’est leur donner ou consacrer sa vie et en argot, ‘’crever’’ la peau à quelqu'un, c’est le tuer. En grec ancien sem désigne à la fois signe et tombeau révélant que le signe est attaché de longue date à la mort. Depuis qu’homo a acquis un certain degré de conscience, la mort, qui signe la fin du livre de sa vie, lui pose chaque jour la question de son sens. Cette question est au cœur des religions qui proposent une vie éternelle dans un autre Monde. La Croix du Christ est ainsi Signe à la fois de Mort et de Résurrection par la Communion <C>.

En France, la fleur symbolique des morts est le chrysanthème qui fleurit les tombes à la Toussaint ? Cette tradition s’est répandue à l’Armistice de 1918 pour fleurir les tombes des soldats, puis a glissé du 11 novembre à la fête des morts du 2 novembre. L’association de cette fleur à la mort est assez universelle, même si le chrysanthème jaune est au contraire symbole d’immortalité en Orient. Issu du grec χρυσαν θεμον, fleur d'or, ce terme désignait l’immortelle dans la Rome an- tique.

Le crépuscule signe la mort du jour et celui des Dieux avec un C majuscule. L’eau morte est ‘’croupie’’. La trompette de la mort est aussi un champignon qui se nomme craterelle. Le point critique signale le risque de bascule dans la mort. Les moribonds se nomment croulants, vieux croûtons ou décrépits. Même les emprunts à l’anglais n’échappent pas à ce signifié inconscient <cr> : un crash.

En médecine, l’inconscient collectif langagier invite à entendre des explications inédites : en allemand malade se traduit krank, mot comportant le couple littéral <ak> de l’action (der Akt), brisée ou morte avec <kr>. Ce codon <kr> allemand initie Krebs, le cancer et Krieg, la guerre, dont la dernière fut un beau massacre avec des millions de personnes sacrifiées. Si Breuer avait écouté autre- ment les mots de Bertha, peut-être aurait-il découvert dans son langage de nombreux mots porteurs de ce codon <cr> de la mort. Bertha est morte d’un cancer (Krebs) du foie (symbolisé par le crabe), alors que la guerre (Krieg) approchait avec ses fours crématoires destinés en particulier à l’holocauste des juifs.

Pour la linguistique officielle, les séquences du signifiant crocodile paraissent insensés. En maternelle le mot est scindé en syllabes ouvertes : cro/co/dil(e) pour l’initiation à la lecture. Si on scinde le mot en deux, il est absurde d’assimiler ce saurien à un ‘’croque Odile’’!

La langue de l’inconscient, qui se lit en sens inverse de la fin du mot à son initiale (il~od~oc~cr), met en exergue dans ce signifiant les notions de courant <il>, d’onde/masse <od>, de choc <oc> et de casse/mort <cr>, des critères typiques de ce référent aquatique aux puissantes mâchoires et aux crocs redoutables. L’absence de relation son/sens, affirmée par la linguistique officielle, est réfutée. Les mots sont motivés et il existe bien un lien entre son et sens !

Le couple de consonnes <cr> est un signe de Mort

c) Un petit <cr> bien français

Les expressions populaires françaises de la faim sont marquées par ce <cr>

« avoir un petit creux, un creux à l’estomac, avoir les crocs, une crampe d’estomac, un ventre qui crie famine, crever de faim ou crever la dalle ».

Six expressions et cinq mots différents sont marqués par <cr> (creux, crampe, croc, crever, crie) pour signifier la fonction vitale de la faim. Manger est un impératif de survie et mourir de faim est fréquent : un meurt-de- faim (1690), un crève-la-faim (1877). À l’estomac vide, au creux physique, à la stimulation du centre de la faim du cerveau primitif humain, répond ce signal sonore <cr> qui crie famine et qui fait crier : je la crève ! Et pour expulser ce cr de la faim, le mettre dehors, « out », le bouter hors de soi, on casse la croûte (6 ème mot initié par <cr>) grâce au casse-croûte.

Le codon <cr>, un submorphème, s’est généralisé à des mots signalant des dangers de mort. Depuis le début de ce paragraphe, une quarantaine de mots présentés sont porteurs de cette courte séquence signifiante <cr> évocatrice de mort. Nous sommes contraints d’admettre que nous n’en avions pas jusqu’alors la moindre conscience. Devant l’évidence de notre ignorance, partagée par les linguistes et même par les psychanalystes, ne doit-on pas reconnaître ce petit signe comme une unité, un codon d’une langue inconnue qui est donc bien inconsciente.

Les mots hors mort ou hors casse : ex-cr, a-cr

Le codon <cr> de la mort ou de la casse, issu de l’onomatopée crac, se comporte comme un sémantème normal du langage conscient avec la possibilité d’en changer le sens par des préfixes qui servent de syntaxe interne au mot : soit le "a" privatif grec, soit le "e" du latin ex, signifiant "hors de". Créer suppose souvent une casse ou une mort des idées reçues ou des principes établis.

.Écrire, réflexion qui « brise la mort de l’esprit » (La parole passe, les écrits restent).

. crêter, c’est enlever les niveaux supérieurs de la ligne brisée.

. écran (ex-cr), protection contre la mort et la casse ; l’écrin préserve les bijoux. Acropole, cité sans mort ou cité éternelle.

. Sacré, esprit d’un immortel Savoir.

. accroc, accrochage, anicroche : petits accidents, chocs, non mortels

Le paragraphe suivant révèle l’implication de l’inconscient dans maintes expressions argotiques crues pour désigner une petite mort, cachée dans des mots de champs sémantiques divers.

c) Crac-crac et petite mort

Dans le domaine des mots croustillants ou crus des relations sexuelles, voici une liste d’expressions argotiques imagées, où il faut entendre la petite mort annoncée (mourir de plaisir) que l’inconscient a introduit dans le codon littéral <cr>, qui résonne à nos oreilles depuis qu’Adam et Ève ont croqué la pomme.

En effet 26 expressions comportent en commun le codon <cr>, associé à toute la gamme des voyelles, un couple qui signale la ‘’petite mort’’, connue d’Adam quand il croqua le fruit défendu qu’Ève tentatrice lui tendait.

Quand le signifiant parle d’orgasme !

« Faire crac-crac - Bivouaquer dans la crevasse - Sacrifier à Vénus ou consommer le sacrifice - Accrocher le wagon - Jouer du serre-croupière - Crapahuter le flemmard - Laminer l’écrevisse - Faire crier (maman) - S’accrocher au lustre - Tremper son sucre - Tirer sa crampe - Mettre le petit Jésus dans la crèche - Faire criquon criquette - Décrotter - Manger de la chair crue - Écraser son mégot dans le gigot - Faire une sieste crapuleuse - Arroser le cresson - S'escrimer avec une femme - Jouer de la croupe - Faire la lutte creuse— Décrasser les oreilles à Médor - Accrocher une femme - Remuer le croupion - Casser sa cruche - Cracher son plaisir ou son venin ».

L’origine inconsciente de ce marquage est évidente, car les psychanalystes, qui repèrent avec outrance le caractère sexuel de nombreux vocables, n’ont pas remarqué cette séquence signifiante <cr> qui se répète et insiste, une caractéristique du langage de l’inconscient selon Lacan. Le sexe féminin (caché par Lacan sur la toile de la Naissance du monde de Courbet) est appelé parfois « la porte secrète », le « petit-creux-à-se-faire-du-bien », la « craque » (canadien) ou la « petite cramouille » !

Derrière le crac crac publicitaire de la biscotte (qui se trempe comme le biscuit !), derrière ce langage grivois de métaphores, résonne, à notre insu, une petite mort annoncée, que l’on peut qualifier croustillante avec <ot> pour évoquer le saut et <ille> la pénétration. La croqueuse craquante est bien ‘’mâle’’ croquée!

Ainsi, dans les expressions de faim ou de petite mort, c’est une trentaine de mots qui sont détournés de leur occurrence habituelle pour jouer le rôle de vecteurs de ce codon <cr> spécifique de la mort, tels des ARN de transfert de sens. Car la genèse des mots semble curieusement comparable à la génétique avec laquelle on peut se permettre une analogie : copie à l’identique des gènes de l’ADN lors de sa duplication comparable à la copie à l’identique des codons inconscients lors de la transmission du langage; synthèse de protéines à partir de triplets en génétique comparable à la synthèse de mots à partir d’unités de deux lettres (codons) au double sens ou d’une lettre au triple sens.

Notre méconnaissance du message de cette courte séquence <cr> de deux consonnes a été renforcée par la duplicité de son sens, car <cr> de la mort désigne aussi et d’abord la casse. Cette bivalence des codons, source d’ambivalence, est une règle générale de cette langue inconsciente. Cette bivalence va jusqu’à l’énantiosémie (sens opposé) : (<bl> = éblouissement/aveuglement, <it> = mouvement/fixation, <ch> = mouvement dangereux/hostilité coupée...).Le submorphème récurrent {occlusive vélaire x fricative uvulaire}: les groupes [kr] ou [gr] et leurs variantes En anglais, le submorphème {occlusive vélaire x fricative uvulaire} souvent linéarisé [kr] ou [k-r] s’avère lié aux concepts de « craquement, crissement » (crack « fissure », creack « craquer », cricket « cricket », croak « croasser ») et de « non-rectiligne » (crok « crochet », cross « croix », crutch « béquille », crank « manivelle ») (Tournier 1985 : 146-162). Chadelat (2008 : 79ss) a quelque peu affiné le périmètre conceptuel et a proposé celui de « fragilité » / « cassure » présentant des corrélations inscrites dans la mémoire acquise des sujets anglophones entre la « fragilité/cassure » 6 et l’idée de « nonrectiligne » : e.g. crab (« crabe »), crack (« rupture d’un objet »), crick (« torticolis »), crock (« objet fourchu »), cranny (« crevasse »), creek (vx « lézarde, fissure »), tous pouvant référer à une cassure et à un résultat non rectilinéaire. I

Le submorphème récurrent {occlusive vélaire x fricative uvulaire}: les groupes [kr] ou [gr] et leurs variantes

En anglais, le submorphème {occlusive vélaire x fricative uvulaire} souvent linéarisé [kr] ou [k-r] s’avère lié aux concepts de « craquement, crissement » (crack « fissure », creack « craquer », cricket « cricket », croak « croasser ») et de « non-rectiligne » (crok « crochet », cross « croix », crutch « béquille », crank « manivelle ») (Tournier 1985 : 146-162). Chadelat (2008 : 79ss) a quelque peu affiné le périmètre conceptuel et a proposé celui de « fragilité » / « cassure » présentant des corrélations inscrites dans la mémoire acquise des sujets anglophones entre la « fragilité/cassure » 6 et l’idée de « nonrectiligne » : e.g. crab (« crabe »), crack (« rupture d’un objet »), crick (« torticolis »), crock (« objet fourchu »), cranny (« crevasse »), creek (vx « lézarde, fissure »), tous pouvant référer à une cassure et à un résultat non rectilinéaire.

En nous appuyant sur les déductions de ces chercheurs sur l’anglais, nous avons établi une liste de vocables en français comprenant ces groupes phonétiques et instaurant une correspondance sémantique avec la notion de « fragilité, cassure » ou de « non-rectiligne » : — « Fragilité » / « cassure » : croquer (dont crocodile), craquer / « crac », crier, crampe, crise, crisser, cancer, écrouler, fracture, crever 6 Notons que le mot fragile lui-même contenait ce submorphème en latin car il provient de lat. FRAGILIS [fragilis], lui-même du radical frag ou frac qui est dans FRANGERE, « rompre ». Frag ou frac équivaut au grec ῥήγ-νυμι, « briser », et au gothique brik-an. (cf. Littré, sv. fragile). https://www.littre.org/definition/fragile, URL consultée le 30/04/2020. (< lat. CREPARE), grever (< lat. GRAVARE), carie, escarre, corrosion, écorcher, squirre (tumeur), rauque. — Non-rectiligne » : crabe, crick, carré (« rupture des lignes »), accroupi, crochet / accrocher, crâne, créneau, agripper, cranter, graveleux, cartilage, escarpé, couronne, écorce, écorner, cursives, croix/croiser. 7

Interprétations possibles en lien avec le submorphème {occlusive vélaire x fricative uvulaire} : l’état émotionnel et des symptômes pathologiques de la patiente Il est possible en l’occurrence d’observer une cohérence entre les termes crier, crime, crise, gratter, creux, maigrir, guerre, cancer, courbée et le champ de la fragilité corporelle de la patiente elle-même et la cassure ou rupture qu’elle assume avec les médecins, présentés comme ne lui venant pas suffisamment en aide. C’est du reste ce que confirme de manière synthétique l’énoncé doublement répété « vous ne pouvez pas changer le monde » dans l’entretien avec le médecin. Elle semble ne plus croire dans la médecine quant aux possibilités d’être guérie. L’échange avec le psychanalyste est du reste particulièrement révélateur de cette fragilité que le thérapeute explicite de lui-même après qu’elle ait évoqué ses fausses couches répétées : PSY: si si je vous dis encore une fois vous vous me dites si si ça résonne ou si ça résonne pas pour vous + c'est un peu comme si vous /me, 0/ disiez au fond j'ai l'impression que + je ressens cette fragilité et j'ai l'impression que mon corps me trahit tout le temps + enfin qu'il risque d'y avoir quelque chose tout le temps + est-ce que c'est ça ? (363-370) Le psychanalyste ajoute même deux autres vocables impliqués par le submorphème {occlusive vélaire x fricative uvulaire}, risque [r-k] et corps [k-r], souhaitant ainsi synthétiser en reformulant les propos de la patiente sur la base des déclarations qu’elle a faites. Le terme risque, tout d’abord, est un lexème inséré à la ligne 335 et repris à son compte par la patiente à la ligne 409, ce qui dénote une certaine adhésion au sens : parce que j'avais envie de crier à vous aussi en disant que voilà + euh neuf lithotrepsies c'est c’est très risqué pour les reins + au-delà de trois lithotrepsies c'est embêtant + moi j'ai fait neuf lithotrepsies + on m'a fait un une opération par laser + (443-447) Ce lexème fait suite à d’autres termes en [kr] « j’ai envie de cracher ça », « j’avais envie de crier » au sein du même tour de parole (l. 382-420) et semble relever de la même défiance envers la médecine. En effet, le vocable risque introduit par le psychanalyste portait sur la permanence des symptômes corporels de la patiente et de leurs conséquences imprévisibles sur la vie au quotidien, mais la patiente l’a réutilisé pour l’appliquer à son rapport à la médecine. 7 Soulignons que les linéarisations de ce submorphèmes peuvent être aussi bien synthétiques [kr], voisées [gr], analytiques [k-r] ou [g-r] ou encore inversives [rk] / [r-k] ou [rg] / [r-g]. Par ailleurs, le corps [k-r] lui-même est présenté comme l’objet de la fragilité/cassure. Il est le siège de toutes les douleurs et désagréments vécus par la patiente et entre en cela en cohérence avec les autres vocables du paradigme submorphémique en {occlusive vélaire x fricative uvulaire}. C’est ainsi que dans les propos de la patiente face au médecin, par ce méta-regard qu’elle porte sur son propre état corporel, elle a tendance à associer ce vocable à la douleur ou à la fragilité : PATIENTE : elle qui va travailler e

https://hal.science/hal-03470385v1/document

LA SUBMORPHEMIQUE LEXICALE article de Jean-Marc Chadelat

A partir d’un inventaire limité de termes répertoriés dans un dictionnaire étymologique usuel, cette étude se propose d’analyser le mécanisme par lequel le groupe consonantique initial <Cr-> distinguant la sous-classe examinée est perçu comme motivé au plan phonétique. L’intuition générale qui a guidé notre recherche est celle d’une filiation sémiogénétique de la dimension onomatopéique du marqueur sub-lexical <Cr-> à une valeur dérivée de nature idéophonique en vertu d’une métaphorisation inter-sensorielle sous-jacente à la nomination des référents désignés. Les conclusions statistiques auxquelles l’exploration du corpus nous a permis d’aboutir justifient une théorisation plus rigoureuse des éléments submorphémiques prenant appui sur le processus cognitif de transfert conceptuel identifié par Wilkins (1996). A la lumière de cette approche théorique dont le caractère heuristique se voit confirmé par l’observation des faits, le phonesthème <Cr-> fait figure de trait sémiologique pourvu d’une valeur invariante. Celle-ci est liée, au plan sémantique, à la notion de « fragilité » étendue analogiquement à la notion de « séparation » résultant du morcellement d’un objet fragmenté. Ce transfert conceptuel semble reposer, quant à lui, sur la projection de certaines propriétés perceptibles d’un domaine d’expérience à un autre dans le cadre d’une transposition phonosymbolique qui échappe à la conscience des locuteurs et contredit l’arbitraire du signe.

PLAN

2. Valeur imitative du marqueur <Cr-> et gradation du processus onomatopéique

3. Des onomatopées aux idéophones : continuité ou bien rupture ?

4. Ressemblances formelles et analogies explicatives

5. Expérience sensorielle et transfert conceptuel

6. Physification et métaphorisation

7. De la dureté à la fragilité

8. De la croissance par segmentation au gage de la croyance

9. Symbolisme opacifié et motivation cachée

10. Aux sources de la sémiogénèse : métaphorisation linguistique et invariance symbolique

TEXTE INTÉGRAL

1. Introduction

1 Wilkins, in Durie & Ross (1996: 264-304).

2 Robert & Collins : Dictionnaire Français-Anglais Anglais-Français, Paris, Société du Nouveau Littré (...)

3 Firth (1930 : 50-62) ; Tournier (1985 : 139-141).

1Les processus reposant sur la motivation phonique comptent parmi les matrices de néologie interne les plus négligées dans la perspective d’une approche saussurienne des langues humaines. Ce désintérêt qui n’a rien de général ou de systématique est d’autant plus regrettable que la part et le rôle du symbolisme phonétique soulèvent des questions fondamentales ayant trait à la motivation du signe linguistique ainsi qu’à l’origine du langage. Quoique notre intention ne soit pas de spéculer sur ces deux sujets longtemps tabous parmi les linguistes, l’objet de cet article est d’examiner la série des mots en <Cr-> à la lumière du modèle explicatif connu sous le nom de transfert conceptuel1. La petite fente appelée crack en anglais (français fissure, fêlure, lézarde, crevasse, craquelure2) a-t-elle été ainsi nommée parce qu’elle évoque une ligne brisée résultant d’une fracture consécutive à un choc ? L’enjeu n’est pas négligeable, car cette interrogation soulève le problème de l’analyse morphologique, à savoir l’étude des groupes consonantiques initiaux que Firth appelle phonæsthemes et qui font partie de ce que Tournier nomme pour sa part éléments idéophoniques3. L’analyse du statut de ces groupes est rendue problématique par le fait qu’ils ne répondent pas à la définition du morphème, à savoir la plus petite unité douée de sens que l’on connaît depuis Saussure sous la forme d’une entité à double face associant une image acoustique et un concept.

4 IDLAC, p. 145.

5 Lakoff (1990 : 39-74).

2Dans la mesure où ces groupes sont des segments submorphémiques, ils n’ont aucune existence indépendante, pas de statut syllabique, et se combinent avec des segments qui n’ont pas eux-mêmes d’existence indépendante ni de statut morphémique. Il n’en demeure pas moins, comme le rappelle Tournier dans sa définition des idéophones, que ce type de segment est constitutif « du signifiant d’un mot dont le signifié peut appartenir à divers champs notionnels à l’exception de celui des sons » tout en étant « commun à une série de mots et associé au sens général commun à tous les mots de la série4 ». S’il faut se résigner à ce que ces segments ne puissent se voir assigner un statut morphologique propre selon des critères linguistiques rigoureux, l’intuition de l’observateur est que leur existence même témoigne des limites d’une analyse structurale ou lexicale faisant l’impasse sur le domaine extralinguistique et son rôle dans la sémiogenèse. Ce qui invite à formuler l’hypothèse d’une motivation non endogène — c’est-à-dire interne au système linguistique — de ces segments est la propriété d’invariance notionnelle inhérente aux éléments idéophoniques5. En admettant que l’invariance dont il s’agit correspond à une relation inchangée dans une transformation quelconque, les éléments idéophoniques ne seraient donc que la manifestation linguistique d’une propriété générale pouvant sous-tendre tout système, quel qu’il soit.

6 IDLAC, pp. 153-155 et 163-164.

3Dans le chapitre de son livre traitant des processus à motivation phonique, Tournier distingue les onomatopées, mots dont le signifié « renvoie au champ notionnel du son », des idéophones, pour lesquels le signifié n’est pas un concept acoustique. Mais la distinction entre onomatopées primaires ou acoustiques et onomatopées secondaires ou idéophones a beau se révéler utile, elle n’est pas aussi nette et tranchée qu’on pourrait le penser. S’il est relativement facile de distinguer les signes onomatopéiques au moyen du rapport imitatif établi entre le signe et son référent dans le domaine sonore, la définition des idéophones est quant à elle plus difficile ne serait-ce que parce que le rapport entre une partie du signifiant et le référent désigné repose sur des critères plus vagues et subjectifs. La gradation de la motivation onomatopéique et idéophonique dans une série donnée soulève d’autre part la question d’une possible filiation de l’une à l’autre à la faveur d’une analogie de contenu sémantique et / ou référentiel6 résidant pour la série que nous nous proposons d’examiner dans la notion de « non-rectiligne ».

4Cette liaison supposée est d’autant plus problématique qu’elle renverse l’ordre généralement admis entre signes motivés et signes immotivés. Depuis le Cours de linguistique générale, on a coutume de parler de l’arbitraire relatif des signes linguistiques dérivés de bases arbitraires, ce qui réduit la motivation à être surtout morphologique ou sémantique et exceptionnellement phonique. Un rapport de filiation avéré entre des onomatopées et des idéophones ayant en commun le même marqueur sub-lexical obligerait d’une manière ou d’une autre à rouvrir le dossier de l’arbitraire du signe à la lumière de l’action exercée par l’extralinguistique sur le linguistique.

7 Onions 1966.

5Notre étude se fonde sur l’ensemble de la sous-classe des mots anglais en <Cr-> répertoriée dans le Oxford Dictionary of English Etymology7, désormais ODEE. Ce choix restrictif permet tout d’abord de limiter les erreurs et approximations auxquelles s’expose une étude de ce type. Plutôt que de partir d’une définition très précise de la motivation phonique pour l’appliquer aux termes à qui elle semble le mieux convenir, il nous a semblé plus fructueux dans un premier temps d’examiner tous les mots de la sous-classe potentiellement concernés par le phénomène, quitte à modifier la définition initiale, voire à en changer. En second lieu, il semble plus logique de partir de l’observation du signifiant pour en étudier l’adéquation motivée au référent que l’inverse, la motivation trouvant son origine dans le rapport perceptible entre l’image acoustique du signe motivé et ce à quoi il renvoie. Quant au choix du dictionnaire, il se justifie par l’opportunité d’une analyse étymologique de chacun de ces termes afin de mesurer son évolution sémantique et de pouvoir déterminer le rapport motivé entre l’élément phonique et la notion exprimée.

8 Les entrées supplémentaires qui figurent dans COD9 sont en grande majorité des mots dérivés (par af (...)

9 Nous verrons plus loin qu’elle l’est dans le cadre de la motivation sémantique, qui rejoint par cer (...)

6Loin d’être exhaustive, la liste des entrées en <Cr-> du dictionnaire étymologique de référence n’en est pas moins comparable à celle de COD9 notamment pour ce qui est des lexies primaires, c’est-à-dire ne comportant qu’un seul élément lexical autonome8. Seules ces dernières intéressent une étude de la motivation phonique dans la mesure où la lexicogénèse que manifeste la motivation phonique porte sur des mots-racines simples et non sur des lexies complexes, qu’elles soient affixées, composées ou bien prépositionnelles. Ce qui est vrai pour le niveau formel l’est aussi pour le plan du contenu. La néologie sémantique (par conversion et métasémie) qui implique un changement de signifié sans modification du signifiant (et qui peut fonder l’homonymie) n’est pas un paramètre a priori déterminant pour une étude de la motivation phonique9. Il n’est bien sûr pas indifférent de comparer les diverses acceptions sémantiques d’une même entrée de dictionnaire (par exemple celles, relativement diverses, de crop) ou le contenu de plusieurs entrées homographes et homophones (ODEE compte par exemple 4 entrées différentes pour crab), mais c’est moins sur le signifié que doit porter l’examen que sur le lien qui existe entre une séquence de phonèmes, un principe de signification et un référent.

7Parmi les 154 mots que compte le corpus (crab, crabbed, crack, cracknel, cracksman, -cracy, cradle, craft, crag, crake, cram, crambo, cramoisy, cramp, cranberry, crane, cranesbill, cranium, crank, cranky, crannog, cranny, crape, crapulous, crash, crasis, crass, cratch, crate, crater, cravat, crave, craven, craw, crawfish, crawl, crayfish, crayon, craze, creak, cream, crease, create, crèche, credence, credo, creek, creel, creep, creese, cremate, cremona, crenate, crenellate, Creole, creosote, crêpe, crepidation, crepuscular, crescendo, crescent, cress, cresset, crest, cretaceous, Cretan, cretic, cretin, cretonne, crevasse, crevice, crew, crewel, crib, cribbage, crick, cricket, crikey, crime, crimp, crimson, cringe, cringle, crinite, crinkle, crinkum-crankum, crinoid, crinoline, cripple, crisis, crisp, crispin, criss-cross, cristate, criterion, critic, croak, Croat, crochet, crocidolite, crock, crocket, crocodile, crocus, croft, cromlech, cromorne, crone, crony, crook, crooked, croon, crop, croquet, croquette, crore, crosier, cross, crotalus, crotch, crotchet, croton, crouch, croup, croupier, crow, crowd, crown, croydon, crucial, crucible, crucifer, crucifix, crude, cruel, cruet, cruise, crumb, crump, crumpet, crumple, crunch, crupper, crural, crusade, cruse, crush, crust, crustaceous, crutch, crux, cry, cryo-, crypt, cryptic, crystal) on peut remarquer la part prépondérante des lexies simples, mots ne comportant qu’un seul élément autonome, tels que crab, create, crooked ou bien crumple.

10 On peut se demander en effet s’il s’agit de préfixes ou bien de quasi-morphèmes selon la désignatio (...)

8Comme il n’existe en anglais aucun préfixe en <Cr-> à l’exception de cryo- et de crypto- dont le statut est d’ailleurs très ambigu10, l’objet de notre étude se cantonne à la base lexicale de tous ces termes. La part relativement importante des affixés suffixés tels que crustaceous (crust-aceous), crepidation (crepid-ation), crocket (crock-et), crucible (cruc-ible), cranium (cran-ium), crinoid (crin-oid), ou cranny (crann-y) souligne la prépondérance des lexies simples, primaires ou bien affixées, qui représentent environ 140 des 150 mots du corpus, c’est-à-dire plus de 90 % de l’ensemble. Pour ce qui est des mots composés, leur nombre se limite à une dizaine selon la définition plus ou moins large que l’on donne de la composition.

9Parfois, le doute est de rigueur, comme avec cranberry. Bien que cran ne soit pas un mot anglais, il ne fait aucun doute que les anglophones décomposent ce terme en cran-berry pour des raisons d’ailleurs tout autant formelles que sémantiques. L’analyse étymologique de cranberry nous apprend que le mot provient d’une forme germanique kranebeere où le premier élément désigne l’oiseau dont le nom est apparenté en anglais, et qui est particulièrement friand de ces baies. Bien que l’étymologie éclaire le mot en le classant parmi les composés, il est douteux que les locuteurs anglophones connaissent cette origine ou qu’ils remotivent l’élément opaque cran- en lui accordant la moindre valeur onomatopéique ou idéophonique. Ajoutons enfin que ce terme est l’exception qui confirme la règle selon laquelle la motivation phonique est un processus concernant surtout les bases lexicales de lexies primaires et non, comme pour cranberry, un élément morphologiquement et sémantiquement déterminant. Sans préjuger de la (re)motivation phonique dont un mot tel que cranberry peut être l’objet de la part des utilisateurs de l’anglais, il ressort que lorsque deux procédés concurrents de néologie morpho-sémantique (construction et motivation phonique) s’appliquent simultanément au même mot, c’est le procédé le plus « visible » morphologiquement qui prévaut sur l’autre dans la conscience des locuteurs.

10Ce besoin de (re)motivation, auquel on doit notamment l’étymologie populaire, n’est pas étranger à la possibilité d’un glissement de la valeur imitative à la valeur idéophonique de <Cr-> dans l’esprit des locuteurs tel que peut l’illustrer un nom comme crayfish. Mot d’origine française dont l’étymon vieux-français crevis/cravis a donné notre moderne « écrevisse », crayfish (et sa variante américaine crawfish) est motivé au plan morphologique par son appartenance au paradigme des mots construits en -fish. L’opacité sémantique du premier élément cray/craw, due à un remodelage imparfait que l’on peut sans doute imputer à l’absence de paronyme sémantiquement acceptable, n’est que partielle et l’on ne peut a priori écarter l’hypothèse d’une valeur idéophonique latente. Cette hypothèse est d’ailleurs étayée par les connotations qui s’attachent à crayfish comme à crab, ces deux noms d’animaux étant associés au plan sémantique à l’obliquité de leur démarche (Cf. crabwise). L’exemple de crayfish attire l’attention sur un point de méthode important. Il est primordial dans une étude telle que la notre de ne négliger aucun effet de sens dénotatif ou bien connotatif qui puisse orienter l’enquête vers un rapport de motivation insoupçonné entre un signifiant et un référent sur la base de comparaisons entre divers signes relevant du même champ conceptuel ou appartenant à des domaines différents.

2. Valeur imitative du marqueur <Cr-> et gradation du processus onomatopéique

11 C’est le cas pour crack, apparenté au français « craquer », à l’allemand krachen et au néerlandais (...)

12 IDLAC, p. 157.

11Les onomatopées primaires ou acoustiques jouissent d’une prééminence s’expliquant par le fait qu’elles manifestent une forme de création lexicale absolue ne s’appuyant sur aucun mot préexistant. Cette primauté lexicogénétique est aussi primat dans le temps, ce qui justifie d’envisager l’étude des formations onomatopéiques dans une perspective génétique et non seulement structuraliste. Les onomatopées primaires de notre corpus sont au nombre de 12 ou 14 selon que l’on inclut crack et cry, qui ne sont notés imitative ni dans ODEE ni dans COD9, bien qu’une étude comparative avec des mots apparentés d’autres langues indo-européennes leur attribuent une origine onomatopéique incontestable11. La liste des onomatopées de plein droit comprend les termes suivants : crack, crake, crane, crash, creak, crepitation, cricket, croak, croon, croup, crow, crump, crunch, cry. Cette liste exhaustive vérifie en premier lieu le petit nombre des onomatopées, en valeur relative, dans le lexique de l’anglais. Les 14 termes onomatopéiques relevés représentent moins de 1 % du corpus, ce qui correspond assez précisément aux 500 onomatopées (soit 1,2 %) relevées sur la masse des 40.000 entrées du COD6 par Jean Tournier. Toutefois, la part très faible des onomatopées ne peut être alléguée pour les passer sous silence ou négliger d’étudier leur rôle au sein de la langue 12.

13 C’est d’ailleurs déjà le cas de crane pour beaucoup d’anglophones.

12D’un point de vue diachronique, on ne peut écarter l’éventualité que des lexies d’origine onomatopéique ne soient plus perçues comme telles par suite d’une opacification graduelle de leur signifiant13. Le critère fondamental d’identification dans ce domaine est le caractère sonore du référent désigné auquel renvoie l’onomatopée. C’est le cas de crash, qui reproduit un bruit fracassant par imitation phonique, tandis que le cri de l’oiseau désigné par crane renvoie métonymiquement à l’animal en signifiant une caractéristique définitoire. Ceci pose d’ailleurs le problème de la nature du signe onomatopéique : est-il un signe canonique à double face incluant un signifié renvoyant à un concept ou bien n’est-il qu’un signifiant acoustique désignant un référent sans médiation conceptuelle ? Dans le cas d’une onomatopée purement imitative comme crash, il est légitime de se demander quelle peut être la forme du signifié et s’il existe même un signifié intercalé entre le référent et le signifiant.

13Il est intéressant de remarquer que cette question se pose également à propos des interjections dont plus de 40 sur les 200 environ répertoriées dans COD9 sont onomatopéiques : on voit mal en effet quel pourrait être le signifié de ah !, celui de hem ! ou encore celui de tut ! Outre le caractère expressif que les onomatopées partagent avec les interjections, les premières appartiennent exclusivement aux classes de mots lexicaux en rapport avec l’extra-linguistique. Par ailleurs, il est remarquable que dix fois plus d’onomatopées que de termes lexicaux non onomatopéiques subissent un transfert fonctionnel sans modification de leur signifiant. Ceci peut laisser supposer une filiation onomatopéique de nombreux termes (V →N, N →V, N → A, etc.) perçus comme arbitraires par suite d’une opacification croissante provoquée par une modification du signifiant ou une évolution de leur sens. Il serait donc imprudent de conclure à l’impossibilité d’une origine onomatopéique du langage humain en s’appuyant sur le fait indiscutable que les langues naturelles ne comportent qu’un nombre très réduit de lexies onomatopéiques proportionnellement à l’ensemble du lexique.

14 Un classème est un sème générique qui renvoie à une catégorie générale selon la terminologie de Pot (...)

14On peut ainsi distinguer selon la transparence du rapport onomatopéique les onomatopées directement imitatives telles que crash, crepitation, ou bien crump, les onomatopées suggestives ou métonymiques telles que crane, cricket ou crow et pour finir les onomatopées plus opaques, telles que croon ou bien cry. Cette classification sommaire met en évidence une gradation onomatopéique permettant d’extrapoler et de postuler une continuité des onomatopées aux idéophones par le biais d’un glissement métonymique ou métaphorique. Ce transfert ayant pour conséquence d’effacer et de déplacer le rapport acoustique entre le signe onomatopéique et son référent. Une telle distinction rejoint par ailleurs dans ses grandes lignes une classification notionnelle plus rigoureuse. Les trois classèmes14 animé humain, animé non-humain et matériel correspondent dans l’ensemble à la tripartition évoquée plus haut.

15 Ce mot s’emploie aussi métaphoriquement pour les animaux (Cf. la mouette).

15Alors que les bruits matériels crack et crash sont directement imitatifs, tout comme les cris et bruits d’animaux creak, croak ou bien crow (qui étaient probablement verbaux à l’origine), les noms d’animaux tels que crane ou cricket sont métonymiques, de même que les bruits organiques d’origine humaine croup (throat disease with a sharp cough) et crump (sound of eating a moderately firm substance), tandis que le mot renvoyant à un comportement spécifiquement humain cry15 est une onomatopée opaque que beaucoup de dictionnaires n’indiquent pas comme onomatopéique, et dont le principe de signification est d’ailleurs polysémique (weep/shout), ce qui est plutôt rare pour les onomatopées. Sans vouloir donc affiner à l’excès une classification dont l’intérêt principal est de faciliter l’observation, on conservera l’idée d’une distinction entre des onomatopées hautement imitatives où signe et référent sont purement sonores, et des onomatopées plus figurales où le rapport acoustique entre le signifiant et le référent plus ou moins conceptuel suggère une correspondance naturelle entre le bruit évoqué et la chose désignée.

16Un autre rapport qui mérite d’être noté entre son et sens onomatopéiques est le caractère entier du phénomène : c’est en effet tout le signifiant d’une onomatopée qui imite ou suggère son référent, à la différence des idéophones qui sont toujours en principe des fragments de signifiants, ce que confirme notre corpus. A l’exception du terme plurisyllabique d’origine latine crepitation, les autres onomatopées, toutes d’origine anglo-saxonne, vérifient la règle selon laquelle la motivation onomatopéique réside dans l’intégralité du signifiant motivé. Ce qu’atteste l’ossature consonantique de ces termes. Alors que le modèle morpho-phonique dominant /krk/ traduit une duplication en miroir du phonème expressif /k/, la nasale finale de /krn/ résonne par imitation, la fricative finale de /krS/ exprime un bruit de frottement, la nasale bilabiale de /krmp/ mime un bruit de mastication et l’occlusive finale de /krmp/ ou de /krp/ traduit un léger bruit d’explosion.

16 Les connotations péjoratives de croak (utter with a croak or in a dismal manner ; die ; kill ; COD9 (...)

17Qu’en est-il des voyelles sur lesquelles s’appuient phonétiquement les consonnes et sans lesquelles il ne saurait y avoir de syllabe ou de mot onomatopéique à proprement parler ? Peut-on parler de valeur imitative ou bien n’ont-elles comme seule fonction que de permettre la lexicalisation d’une séquence consonantique expressive autrement inarticulable ? Bien que les voyelles des syllabes onomatopéiques ne remplissent souvent qu’une simple fonction épenthétique, leur répartition mérite examen. Soit la série des onomatopées dont la forme radicale est /krk/ : crack, crake, creak, cricket et croak. Alors que le /a/ de crack imite un son bref et retentissant (sudden sharp or explosive noise), la voyelle diphtonguée et médiane /ei/ de krake évoque quant à elle le cri de l’oiseau bruyant connu sous le nom de crake (dénommé râle en français) de façon plus conventionnelle. La valeur imitative de /i :/ est plus nette en revanche dans creak où elle évoque le son strident et prolongé d’un grincement ou bien d’un cri (harsh scraping or squeaking sound) tout comme celle de /i/ dans cricket où le son aigu et bref de la voyelle non tendue mime le cri-cri joyeux du grillon. Enfin, la diphtongue d’arrière /ou/ reproduit le son grave et prolongé du corbeau ou de la grenouille (deep hoarse sound as of a frog or a raven)16.

17 Voir à ce sujet Chastaing (1958, 1964) et Peterfalvi (1970).

18 Il est intéressant de noter à cet égard une correspondance entre l’intensité et la hauteur imitativ (...)

19 IDLAC, pp. 425-27.

20 En dépit de son caractère spéculatif que rien n’empêcherait d’ailleurs d’être confrontée aux faits, (...)

18S’il est donc difficile d’extrapoler, à partir de ces observations, à l’ensemble des onomatopées de l’anglais, il est clair que le vocalisme de nos exemples ne peut se réduire à une valeur épenthétique et conventionnelle. Toutes ces voyelles ont un timbre spécifique qui complète au plan phonique le cadre consonantique dans lequel elles s’insèrent. On peut même dire dans une certaine mesure qu’elles constituent un micro-système imitatif au sein duquel les valeurs onomatopéiques se délimitent réciproquement sur la base d’une correspondance précise entre le son et le sens17. Il semble par ailleurs que la nature onomatopéique des voyelles soit davantage liée à l’intensité du bruit évoqué (oscillant en gros entre l’aigu et le grave, le son retentissant et le son assourdi) tandis que la nature imitative des consonnes suggère quant à elle le type de sons reproduits en fonction de leur origine extra-linguistique (explosion, friction, vibration, etc.)18. Une dernière remarque s’impose au sujet de la proximité linguistique qui existe entre les onomatopées et les interjections. Suivant la définition qu’en propose Jean Tournier 19, on peut mettre en lumière la nature ou l’origine onomatopéique de la plupart des interjections dont le signifiant sonorise en quelque sorte l’expression impérieuse d’une émotion humaine. Si tel n’est pas le cas de crikey, cripes et crumbs qui sont des formes euphémistiques de Christ utilisées à des époques et dans des variétés dialectales diverses, nombreuses sont en revanche les interjections qui expriment une émotion de surprise, de crainte ou de joie au moyen d’une forme onomatopéique imitative. Le caractère exclamatif et la forme monosyllabique de la grande majorité des interjections sont un indice supplémentaire de leur nature onomatopéique qui suggère une filiation — ou du moins un rapport de parenté étroit — d’une catégorie à l’autre. Selon cette hypothèse, qui pourrait donner lieu à une intéressante étude, les onomatopées pourraient n’être que des interjections lexicalisées20.

3. Des onomatopées aux idéophones : continuité ou bien rupture ?

19Contrairement aux formations onomatopéiques, les idéophones ne renvoient pas à un bruit ou à un son mais à une notion qui n’appartient pas au domaine acoustique. La différenciation des onomatopées et des idéophones se révèle d’autant plus utile que le marqueur <Cr-> à l’initiale des mots de la série est bivalent, c’est-à-dire potentiellement onomatopéique et idéophonique. Il convient cependant de s’entendre sur cette notion descriptive de bivalence. Bien qu’un élément phonétique puisse avoir une double valeur onomatopéique et idéophonique, celle-ci n’est pas a priori présente simultanément dans le même mot même si rien ne s’y oppose en théorie. C’est précisément dans la mesure où les éléments phoniques bivalents ne sont pas la règle que, s’il existe un rapport logique et/ou génétique entre onomatopées et idéophones, ces éléments offrent le meilleur domaine d’observation qui soit afin de le mettre au jour en faisant apparaître une corrélation entre la valeur onomatopéique du marqueur <Cr->, laquelle évoque un bruit de craquement, et sa dimension idéophonique qui signifie la notion de « non-rectiligne ».

20On définira donc les idéophones de notre corpus comme des mots dont la séquence initiale motive le signifiant en suscitant l’image d’une ligne brisée ou d’une forme non-rectiligne : crab, crack, cradle, crag, cramp, crank, cranny, crape, cratch, crate, crawl, crease, creek, creel, creep, creese, crenate, crenellate, crêpe, crevasse, crevice, crib, crimp, cringe, cringle, crinkle, crinkum-crankum, cripple, crisp, criss-cross, crochet, crocket, cromlech, cromorne, crook, crooked, crosier, cross, crotch, crotchet, croutch, croup, crown, crucial, crucifer, crucifix, cruise, crumpled, crutch.

21Cette série de quarante-neuf mots idéophoniques, soit un tiers du corpus, ne comprend que des termes qui vérifient au moins les deux conditions suivantes : premièrement, leur signification inclut toujours le trait référentiel « non-rectiligne » et, deuxièmement, leur filiation étymologique fait ressortir qu’ils dérivent par évolution phonétique et / ou sémantique d’un étymon dont la signification inclut également ce trait. Cette double condition fonde l’invariance sémantique du marqueur au sein de la série en synchronie et la conservation du signifié commun en diachronie. Cette formulation ne va pas de soi car nous verrons que lorsqu’une de ces deux conditions n’est pas remplie, le doute est la règle, même s’il bénéficie le plus souvent au terme potentiellement idéophonique, que la signification de l’étymon soit inconnue (cas le plus fréquent) ou que le trait idéophonique n’ait qu’un rapport trop vague avec le référent pour être attribué au mot.

22La convenance du trait notionnel « non-rectiligne » avec le référent désigné par les idéophones du corpus se traduit pour les termes correspondant au classème animé (il n’est pas très utile de distinguer animés humains et non humains) par la représentation linguistique d’une particularité physique ou d’une activité produisant une impression visuelle non-rectiligne. La difficulté consiste à déterminer l’origine de cette propriété afin de préciser son statut en rapport avec l’hypothèse d’une transition progressive des onomatopées aux idéophones que nous avons posée à titre heuristique. La caractéristique non-rectiligne définit sans équivoque l’animal appelé crab dont l’étymon vieux norrois (krafla =claw) indique une dénomination d’après la courbure des pinces, motivation à laquelle a pu s’ajouter secondairement la forme arrondie des pattes et la démarche oblique de ce crustacé.

21 ODEE, p. 225.

22 ODEE, p. 228.

23A cette catégorie appartient aussi cripple, proche de creep, qui désigne un estropié, autrement dit une personne pour qui la station debout est rendue difficile voire impossible. Fait significatif, ces deux mots sont apparentés étymologiquement à crank et cringe dont l’étymon vieil-anglais cringan signifiait bend up, crook, curl up, fall in battle21. La signification première du mot comprend donc un écart par rapport à la norme physique et se retrouve dans l’argot des voleurs crank qui désigne un simulateur d’infirmités aussi bien que dans le sens figuré de cringe (bend the body timorously or servilely)22. Dans le même ordre d’idées, les verbes crawl, creep, cringe et crouch désignent tous à des degrés divers des activités ou des positions qui obligent le corps à se plier et se courber, qu’il s’agisse de la progression à plat ventre ou bien d’un accroupissement.

23 Il semble à cet égard que le sens actif « briser, courber, plier, etc. » des verbes idéophoniques s (...)

24 ODEE, p. 229.

25 ODEE, p. 230.

24Dans le domaine matériel, c’est aussi la notion de courbure ou de brisure qui motive les signes idéophoniques de notre corpus où l’on peut différencier pour plus de commodité objets artificiels et phénomènes naturels. Les termes désignant des produits ou bien des activités23 de l’industrie humaine évoquent des objets fabriqués au moyen de brins, de rameaux et de lanières recourbés et entrelacés (cradle, crate, creel, crib) dont la forme originale est d’ailleurs souvent arrondie, ou bien des objets obtenus par recourbement (crank, qui dénomme plusieurs outils et mécanismes coudés, cringle, qui renvoie à une erse ou un anneau de corde, et crinkum-crankum, qui signifie a fancifully elaborated object24). La même propriété distingue crochet, dont le nom d’origine française désigne à la fois la tige dont la pointe recourbée retient le fil et le travail réalisé grâce à cet instrument, cromlech (étymologiquement « pierre courbe »)25, qui représente un monument mégalithique de forme circulaire ou elliptique, crook, dont l’étymon vieux-norrois signifie « crochet » et qui évoque en anglais moderne plusieurs objets unciformes tels que la houlette de berger et la crosse d’évêque, sens auxquels se rapporte la famille nombreuse de cross et de ses dérivés crucial, crucifer et crucifix.

26 NPR, p. 509.

25A ces mots, on peut ajouter crotch, apparenté à crook, qui signifie une fourche ou tout objet fourchu, crown (dont l’étymon grec dénommait tout objet recourbé) qui désigne l’insigne d’autorité ou de dignité dont la forme circulaire évoque au plan symbolique une influence céleste et au plan référentiel tout objet sommital. La désignation des phénomènes naturels illustre le même processus en signifiant une surface irrégulière et fragmentée. Parmi les termes appartenant à cette catégorie, crack se distingue en tant que mot onomatopéique et idéophonique dont la signification comprend un craquement, un claquement et une fente ou une fissure. Nous reviendrons sur ce terme qui donne une indication sur les ressorts probables de la transition du processus onomatopéique au processus idéophonique et appartient à la même série idéophonique que crag, lequel évoque un rocher ou un flanc de montagne anfractueux (steep rugged rock), cranny, qui désigne une lézarde ou une crevasse, creek, dont un sens ancien apparenté au vieux-norrois kriki était le coin ou la fissure (corner, chink), sans oublier les deux variantes transparentes crevasse et crevice dérivés du verbe français « crever », lequel signifiait à l’origine « s’ouvrir, se fendre en éclatant »26.

4. Ressemblances formelles et analogies explicatives

27 Il faut pourtant mentionner que le crêpe a été longtemps un tissu à surface ondulée ressemblant à d (...)

28 COD9, p 317.

26A côté de ces termes auxquels l’étymologie et la sémantique assignent le statut d’idéophones, un certain nombre de mots se révèlent moins facilement classifiables lorsque l’une de ces deux conditions n’est pas remplie. C’est le cas, par exemple, de crape, craw, craze, crêpe, crest, et crisis, termes pour lesquels la valeur idéophonique du signifiant se situe à un niveau d’abstraction sémantique plus élevé que dans les catégories précédentes. Alors que certaines de ces lexies n’ont pas d’étymon idéophonique clairement identifiable, d’autres ont un référent qui n’évoque qu’indirectement le trait « non-rectiligne » définissant. Ainsi crape et crêpe, termes clairement apparentés dont une variante est anglicisée et l’autre non, dérivent du latin crispus, qui qualifie la chevelure frisée ou ondulée et tout objet rappelant cette forme en vertu d’une opération de généralisation. Même si l’approche étymologique ratifie l’attribution d’une valeur idéophonique à ces termes, on peut douter en revanche que le textile désigné par ces mots évoque spontanément en synchronie la « curvilinéarité »27 dans l’esprit des anglophones, et ce bien que la définition proposée par COD 928 inclue ce sème (a fine often gauzelike fabric with a wrinkled surface) pour la première et la troisième acception (crêpe rubber), la seconde (thin pancake) le comprenant implicitement.

29 ODEE, p. 226.

27De ce point de vue, le cas de craw est intéressant en ce qu’il montre de manière inversée l’avantage du référent sur l’étymon : alors que le premier est décrit comme the pouch in a bird’s gullet, la filiation étymologique permet de remonter jusqu’à la forme krage (neck, throat, gullet)29 qui n’est guère éclairante. Bien que la forme arrondie du jabot des oiseaux justifie une dénomination idéophonique de cette cavité naturelle, l’étymon krage n’est qu’indirectement et métonymiquement idéophonique si l’on suppose que le cou des volatiles a pu être nommé ainsi en haut allemand à cause de cette poche digestive et/ou de sa forme courbe. Un élément en faveur de cette explication est l’apparentement étymologique et la proximité sémantique avec crop, dont la première acception attestée en vieil anglais désignait le jabot des oiseaux, signification qui s’est graduellement appliquée à toute extrémité de forme arrondie ou bien irrégulière d’où provient le sens agricole de ce mot. Les acceptions sémantiques de crop en anglais moderne comprennent aussi bien The produce of cultivated plants que a piece cut off or out of something (COD9, p. 320), à partir de la signification historiquement et sémantiquement primordiale : bird’s craw ; head of a plant ; top of an object (ODEE, p. 230). Il est clair que dans ce cas, l’évolution sémantique a entraîné une opacification concomitante de crop, bien que curieusement ce changement de sens ait abouti à l’ajout d’une valeur idéophonique seconde (cut off) caractérisant l’activité to harvest, to reap.

30 Ce que les maçons appellent un « opus incertum » en français.

31 COD9, p. 315.

28Le mot craze et son dérivé crazy n’évoquent quant à eux rien de sinueux si l’on pense à leur sens le plus courant, mais le crazy paving, qui désigne un sol fait de pierres plates et irrégulières dont les joints ne sont pas rectilignes et la surface pas tout à fait plane30 a une valeur idéophonique latente qui repose sur une analogie formelle entre le dessin irrégulier de l’ouvrage maçonné et une ligne brisée. Craze est donc un bon exemple de ce que l’on pourrait appeler le continuum idéophonique, emblématique de la complexité du phonosymbolisme et de la variété de ses manifestations. Défini par rapport à la notion de insanity, le verbe converti transmet sa signification au substantif par suite d’un changement de sens de type métonymique en vertu duquel le nom craze dénote le résultat et l’effet de l’action exprimée par le verbe (temporary enthusiasm ; object of this ; an insane fancy or condition)31. Mais ce processus assez courant en anglais se double d’un processus métasémique sous-jacent, la première acception sémantique mentionnée par COD9 (make insane) étant un sens figuré.

32 Le français préfère quant à lui l’image du coup (cf. infra) ou celle de la fêlure (« il est fêlé ») (...)

29La seconde acception plus technique (produce or develop fine surface cracks on pottery, glaze etc.) correspond en effet au sens premier d’un point de vue étymologique et historique. L’étymon probable de craze (vieux-norrois krasa =break into pieces) est à l’origine de la forme et de la signification de ce mot dont les synonymes étaient au xive siècle shatter, batter et crack. Un siècle plus tard, le même mot était devenu polysémique (break down in health ; impair in intellect). L’évolution sémantique de craze suit donc une direction conforme au processus de nature métaphorique qui permet de constater un continuum du sens premier et concret jusqu’à la dernière acception figurée et abstraite, de l’objet fragile qui se brise en plusieurs morceaux jusqu’à la défaillance mentale en passant par la maladie assimilée à une fracture32. Cette continuité atteste bien que le processus idéophonique comporte plusieurs degrés, selon la nature du référent (animé, matériel ou abstrait) et celle du processus métasémique à l’œuvre (glissement d’emploi ou bien polysémie).

30La primauté du sens métaphorique et second de craze ne disqualifie donc nullement cet idéophone dont la motivation phonique de nature complexe se retrouve dans l’adjectif dérivé crazy. Alors que le premier sens de cet adjectif était unsound, liable to fall to pieces, le second sens figuré of unsound mind n’est apparu qu’un siècle plus tard au xviie siècle (ODEE). De nos jours, le sens courant de crazy est insane or mad, mais COD9 mentionne deux sens plus techniques et moins usuels dans le droit fil de sa valeur étymologique : (of paving, a quilt, etc.) made of irregular pieces fitted together ; archaic (of a ship, building, etc) unsound, shaky. Il faut signaler enfin l’existence d’une « matrice métaphorique » de la folie en anglais qui associe cette maladie à une fracture ou une fissure (crack-brained, cracked, crackers, crackpot) avec une gradation intéressante (cranky =eccentric), le français préférant contrastivement l’image du coup (frappé, marteau, sonné, tapé, toqué, etc.). Cette structure exploite l’analogie head =breakable object, et il serait bien intéressant de recenser l’ensemble de ces analogies productives de métaphores, en français comme en anglais.

33 COD9, p. 317.

34 Ernout & Meillet 1932, p. 151.

35 COD9, p. 261.

31En regard de craze, le cas de crest est intéressant en ce qu’il représente un degré supplémentaire dans l’opacification de la valeur idéophonique du signifiant. Ce mot d’origine latine ayant transité par le français est couramment employé en anglais au sens second de top of something, esp. Of a mountain, wave, roof, etc. qui tend à occulter le sens premier et idéophonique comb on a bird’s or animal’s head33. Le caractère douteux du statut de cet idéophone est accusé par les autres acceptions sémantiques du terme qui renvoient à la notion de linéarité et traduisent une forme d’énantiosémie : a line along the top of the neck of some animals ; a ridge along the surface of a bone. Le premier sens qui dérive en droite ligne (si l’on peut dire) de l’étymon latin crista (« crête dentelée des gallinacés »34) passe sous silence ce trait sémantique et référentiel non-rectiligne dans la définition qu’en donne COD9 : a comb or tuft of feathers, fur, etc. on a bird’s or animal’s head. Le mot comb est ainsi défini par COD9 : 3 the red fleshy crest of a fowl, esp. A cock35, alors que crest est défini au moyen du terme synonyme comb dans le cadre d’une circularité quasi-tautologique où n’apparaît pas le trait sémantique indented. Cet oubli est d’autant plus surprenant que la forme dentelée du référent est clairement observable et incluse par le sémème de l’étymon latin crista dont la signification mentionnée par COD9 est inexacte. Celui-ci pose en effet l’équivalence crista = tuft, ce qui est pour le moins incomplet. Le substantif latin crista désignait en effet la crête dentelée des gallinacés, puis seulement de façon figurée la huppe ou l’aigrette et par extension tout objet qui rappelle une crête par sa forme ou sa position.

36 DELL, p. 151.

32Quant aux autres acceptions sémantiques du terme, elles évoquent la forme non-rectiligne du référent, qu’il s’agisse des dentelures d’une feuille, de la sauge-verveine ou bien de la crête d’une montagne36. Il semble donc qu’une lente évolution stimulée par l’usage ait fait passer au premier plan le sémantisme sommital de crest aux dépens du sens non-rectiligne manifeste dans la première acception du synonyme comb : toothed strip of rigid material for tidying and arranging the hair, mais imperceptible dans la troisième acception qui nous intéresse : the red, fleshy crest of a fowl. Quoique problématique, crest est donc bien un idéophone dont le trait « non-rectiligne » est latent, c’est-à-dire en puissance dans la langue, ce trait pouvant être réactualisé à tout moment par les locuteurs dans le discours.

37 COD9, p. 319.

33L’exemple de crisis apporte enfin une dernière illustration de la complexité du processus de motivation phonique en montrant qu’à la motivation idéophonique primitive peut s’ajouter un sémantisme métaphorique de nature secondaire qui exploite le premier dans le cadre de ce que l’on pourrait appeler un symbolisme polysémique. Rien n’évoque a priori la valeur « non-rectiligne » dans le référent ou l’idée associés à crisis défini comme a decisive moment ; a turning point esp. Of a disease37. Pourtant la filiation étymologique du mot et sa signification médicale justifient un examen plus approfondi et mettent sur la voie d’une analogie explicative. L’étymon grec κρισις« décision, jugement » est en effet un dérivé du verbe κρινω dont les acceptions sémantiques « séparer, trier, choisir, trancher et décider » ont toutes comme principe de signification la notion figurée et abstraite de séparation. La signification concrète de la racine verbale en grec a donné naissance à de nombreux dérivés suffixés dont le sens est plus abstrait (« examiner, distinguer, choisir, admettre, exclure, condamner, préférer ») et le sens particulièrement intéressant (« interpréter une pièce de théâtre, jouer un rôle »).

38 Cf. Chantraine (1968 : 584-5).