De l'onomatopée au nom

Les onomatopées fournissent les briques pour construire les mots

L'onomatopée à l'origine des mots

Glouglou ! Gloups ! Glagla !

Qu'est-ce qu'une onomatopée ?

"Onomatopée" est un mot attesté à la fin du XVème siècle, emprunté en 1585 au bas latin onomatopeia, issu du grec ancien tardif onomatopoia, signifiant création (poïesis) de nom (onoma) en particulier par imitation de son. Ce mot était employé pour désigner un grand nombre de phénomènes liés à la motivation du signe linguistique qui par ses caractéistiques phonétiques ou articulatoires évoque le référent. L'onomatopée acoustique est donc une unité lexicale, créée par imitation d'un bruit naturel pour évoquer l'être ou la chose que l'on veut nommer : cocorico mime le cri du coq, crac mime le bruit d'une chose qui se brise...

"Le génie pénètre par l'onomatopée dans la nuit de la formation des langues" (Senancour, Rêverie)

"Glouglou" est une onomatopée qui mime le bruit d'un liquide qui s'écoule par saccades (dans un contenant ou d'un contenant) du fait de l'obstruction momentanée du conduit : le glouglou des flacons, des bouteilles. C'est aussi l'imitation du cri du dindon qui glougloute.

"Gloups" est employé pour mimer le bruit de la déglutition et par extension traduire l'embarras, la gène à la suite d'une erreur : "gloups, je crois que j'ai cassé votre verre".

"Glagla" exprime que l'on tremble de froid. Ce mot invariable est inséré dansl e discours pour exprimer une sensation de grand froid. Il est apparu dans le années 1936. La frontière entre interjection est onomatopée est souvent floue. Es onomatopées sont imitatives, ce sont des mimophones. Glagla put être consuféré comme l'imitation du bruit émi parun sujet qui tremble de froid, qui claque des dents en frissonnant.

Barthélémy, premier tome de la troisième série, n° 17, Journal de la Langue française et des Langues en général, novembre 1838 La Vieille Orthographe

J'ai fait depuis long-temps (personne ne s'en doute),

Sur la langue française et sur les mots anciens,

Des travaux inédits et grands comme les siens.

L'homme voulut créer une langue première.

Et marquer par le son, par l'effet de la voix,

Les objets qu'il voyait pour la première fois.

La nature elle-même, envers lui débonnaire,

Fournit les éléments de son dictionnaire,

Et l'homme intelligent, à son école instruit,

Pour nommer une chose en imita le bruit :

Il sut que l'Océan est bercé par la houle,

Que le cheval hennit, que le pigeon roucoule.

Il nomma bêlement la plainte du troupeau,

Entendit sous les joncs croasser le crapaud,

Fit, à travers les bois, siffler la froide bise,

Craquer avec fracas le chêne qui se brise,

Pour tous les animaux aux mugissements sourds,

Institua les noms de loup, de bœuf et d'ours,

Et son oreille enfin, de mille sons frappée,

Construisit tous ses mots par onomatopée.

EN COURS de CORRECTION

Saussure, lui exclut d'un revers de manche un peu trop leste le rôle des onomatopées dans la langue. Dans le Cours il est écrit "Quant aux onomatopées authentiques (celles du type glou-glou, tic-tac, etc.), non seulement elles sont peu nombreuses, mais leur choix est déjà en quelque mesure arbitraire, puisqu'elles ne sont que l'imitation approximative et déjà à demi conventionnelle de certains bruits... Sauss.1916, p.102. B. )

− P. méton. Mot ainsi formé. L'idée de rouge se fixa sur la crête de coq, puis sur le coq et enfin sur le chant du coq que rendait l'onomatopée coquelicot ou coquericot (Gourmont,Esthét. lang. fr., 1899, p.192

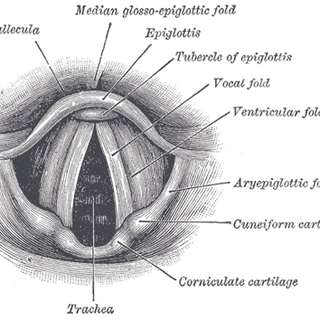

Les organes de la phonation

La langue

Les modulateurs tels les lèvres, la langue et le voile du palais vont transformer les sons en phonèmes afin de constituer les mots. La langue, organe le plus important du langage joue un rôle essentiel dans la production des timbres vocaliques, elle détermine le point d'articulation Même si les dents sont utiles pour prononcer certains sons, un enfant peut parler sans en avoir. Dans la langue française, les dents interviennent par exemple sur le « t » ou le « d », lorsque la langue tape contre les incisives. Sans être indispensables, les dents favorisent tout de même une meilleure articulation.

Les formes onomatopéiques se retrouvent couramment dans toutes les langues. Leur importance varie cependant d’une langue à l’autre. La présence de cette catégorie de mots “naturels” incite certains linguistes à formuler une hypothèse selon laquelle les onomatopées sont les traces d’une langue primitive qui peut expliquer l’origine du langage. Partant de cette hypothèse, la présence des formes onomatopéiques est considérée comme une preuve en faveur de la thèse naturaliste qui établit l’existence de lien naturel entre les mots et les choses. Selon l’érudit Charles de Brosses (1709-1777), l’origine du langage et la formation ultérieure des mots sont bâties sur la base de l’imitation de la nature.[5

Ce n'est pas un hasard si le français comme maintes autres langues désigne la langue qu'il parle avec le même signifiant que l'organe charnu qui joue un rôle essentiel dans l'articulation des sons de la parole.

En effet le mot, le signifiant langue évoque deux acceptions, car il désigne d'une part l'organe musculeux mobile de la cavité buccale, actif dans la déglutition, la gustation et l'élocution (sans oublier le baiser à la française, le french kiss !), et d'autre part un système abstrait d'éléments formels et combinatoires (lexique, morphologie, syntaxe) qui permet la communication interhumaine grâce à l'expression vocale de la parole ou graphique de l'écriture. Cette métonymie, répandue dans les langues du monde, a émergé au cours du temps grâce aux usages populaires spontanés, car tout le monde sait qu'il est difficle de parler et donc d'exprimer sa pensée sans une langue dans sa bouche. Les expressions qui font l'amalgame entre l'organe buccal et le système de signes sont légion et la langue française en est chargée. Les mouvements de la langue elle-même peuvent être des signes porteurs de sens. Tirer la langue à quelqu'un n'est pas qu'un mouvement organique, mais il exprime une intention de narguer ou de moquer l'autre. Avoir la langue bien longue est une métaphore qui traduit un excès de propos, l'avoir bien pendue exprime qu'on a la parole facile. Ne pas avoir la langue dans sa poche traduit un sens vif de la répartie, alors que se la mordre traduit une retenue à parler par crainte de dire des choses qu'il vaut mieux taire. Certains ont une mauvaise langue, voire une méchante de vipère. Il est possible d'avoir la langue qui fourche lorsqu'on dit un mot pour un autre, d'avoir un mot sur le bout de la langue lorsqu'on est prêt à le dire, mais qu'il nous échappe encore. Le bon sens populaire connait la dangerosité et l'imprécision des mots et conseille de tourner sept fois la langue dans sa bouche avant de parler, de répondre à quelqu'un. On peut même donner sa langue au chat lorsqu'on renonce à deviner quelque chose.

Cette double acception du mot langue, qui relève d'une métonymie fonctionnelle, montre le lien entre les mouvements buccaux de la langue et la pensée de l'individu, exprimée par les mots de sa parole. Saussure considère la langue comme le produit de l'esprit collectf des groupes linguistiques. Pour lui l'essentiel de la langue est étranger au caractère phonique du signe linguistique. Le son n'est que l'instrument de la pensée. Pourtant un musicien qui aurait une partition sans instrument n'émettrait aucun son. Mais selon Saussure, il ne serait pas prouvé que "la fonction du langage telle qu'elle se manifeste quand nous parlons soit entièrement naturelle, c'est-à-dire que notre appareil vocal soit fait pour parler comme nos jambes pour marcher". Il est certain que l'organe de la parole a emprunté celui de l'alimentation mais les cordes vocales sont au cœur de la diversité et de la richesse des performances vocales humaines. Leur longueur, leur épaisseur, leur souplesse ainsi que leur mode de vibration varient d'un individu à l'autre, expliquant la singularité de chaque timbre de voix.13

Appareil phonatoire humain

L'appareil P e répertoire de la voix humaine est un des plus vastes du règne animal.

David Reby est professeur d'éthologie à l'Université Jean Monnet et membre de l' Institut Universitaire de France : « La production des vocalisations chez les vertébrés s'explique dans le cadre d'une théorie qui s'appelle la théorie source-filtre de la production de la voix ou de la parole. L'idée, c'est que les sons vocaux sont issus d'un phénomène en deux étapes. Le premier niveau, c'est au niveau de la source, c'est au niveau du larynx, où par vibration des cordes vocales, on crée un son source qui va avoir une intonation, qui va avoir une hauteur, mais qui ne sera pas articulée. Ensuite, ce son va voyager dans les cavités, ce qu'on appelle les cavités supralaryngées, au-dessus du larynx, c'est-à-dire le pharynx, la cavité orale et la cavité nasale. A ce stade-là, lorsqu'on parle par exemple, par les mouvements de la langue, des lèvres, des articulateurs, on va filtrer ce son, on va changer les caractéristiques de résonance de ces cavités supralaryngées pour produire des voyelles et des consonnes. La production de la voix se fait en deux étapes, la source au niveau du larynx et le filtre au niveau de la bouche et du pharynx essentiellement. »

Chez les animaux, il y a beaucoup de modulation dans le larynx, à la source donc. Par exemple, les chimpanzés font des cris très variés, parfois ils sont même capables d’en faire deux en même temps, on parle de biphonation. En revanche, il y a peu de variation sur le filtre - en résumé ils ne bougent pas les lèvres. Et chez l'humain c'est l'inverse, la source ne varie pas, on parle avec un même sou

Saussure selon son Cours affirme que la langue ne serait qu'une convention et que la nature du signe dont il est convenu est indifférent. La langue ne serait que le produit que l'individu enregistre passivement, elle apparait comme l'héritage de la période précédente, elle ne serait que la partie sociale du langage, extérieur à l'individu qui lui seul ne peut ni la créer, ni la modifier, elle ne constituerait qu'un système de signes, qu'un dépôt d'images acoustiques. Les signes seraient immotivés, sans attache avec la réalité. Quant au lien unissant le signifiant et le signifié, il serait totalement arbitraire sans motivation, tout comme leur ensemble qui constitue le signe serait sans rapport naturel avec la réalité du référent. Saussure instaure le règne total de l'arbitraire comme principe de sa linguistique.

Il signale seulement deux objections concernant l'arbitraire: "On pourrait s'appuyer sur les onomatopées pour dire que le choix du signifiant n'est pas toujours arbitraire. Mais elles ne sont jamais des éléments organiques d'un système linguistique. Leur nombre est d'ailleurs bien moins grand qu'on le croit. Des mots comme fouet ou glas peuvent frapper certaines oreilles par un sonorité suggestive; mais si l'on remonte à leur forme latine (fouet dérivé de fagus, hêtre et glas du latin classicum, sonnerie de trompettes), la qualité de leurs sons actuels ou plutôt celle qu'on leur attribue, est un résultat fortuit de l'évolution phonétique". L'opinion de Saussure est subjective et critiquable : le son <cl> de classicum ou classum est plus résonnant que le <gl> de glas : claironner, klaxonner, clarinette, clavecin, éclat (sonore), claquement, clac, etc. Fouet et fagus sont initiés par la consonne fricative f dont l'articulation est produite en contractant l'air à travers une voie étroite au point d'articulation causant de la turbulence. Fouet dérive de l'ancien français fou signifiant petite baguette de hêtre. Le fouet et la baguette flexible de hêtre ont la propriété d'émettre en action un sifflement par la turbulence de l'air.

Le point de vue de Saussure est étonnant car il sait parfaitement que tout signifiant actuel peut renvoyer à un signifiant ancien phonétiquement différent : le mot langue a évolué à partir du mot latin lingua, un terme désignant l'organe anatomique et le système d'expression commun à un groupe, une langue que l'on pouvait donner au chat chez les Latins, un mot issu du bas latin cattus suite à une règle d'évolution phonétique. Si cattus et chat renvoient au même référent, comme arbor et arbre, cette évolution phonétique n'est-elle pas responsable de la désignation du référent par des caractéristiques différentes... si ces signifiants sont motivés ? Saussure ne se pose pas la question, car sa théorie sur la langue repose d'emblée sur l'axiome de l'arbitraire de ses signes, un énoncé non démontré qu'il imagine évident et universel.

Saussure évoque la nécessité de l’étude diachronique pour détecter la motivation des signes en opposant les onomatopées 5 On peut également trouver iconic, echoic, onomatopoeic, car les qualificatifs sont nombreux. 47 authentiques, déjà évoquées, aux mots comme ‘fouet’ ou ‘glas’, [qui] frappe[nt] certaines oreilles par une sonorité suggestive (CLG : 102). Ces derniers (fouet, glas) ne sont pas des onomatopées authentiques précisément en ce que leur origine étymologique, leur forme latine, ne reflète pas cette motivation perçue par le locuteur : en effet, le caractère suggestif de leurs sonorités n’est pas présent dès leur origine. Ce caractère suggestif n’est que le résultat fortuit de [leur] évolution phonétique (ibid., 102). En d’autres termes, une onomatopée authentique, motivée en langue, devrait dès son origine présenter un caractère motivé

. Interjections et onomatopées échappent à l’analyse linguistique à tel point que dès à présent un problème de désignation se pose. Comment les désigner dans leur ensemble ? P

aussure reconnait qu'avec l'onomatopée, il existe un lien direct entre signifié et signifiant. Pourtant, ces mots peuvent être non motivés (sans ressemblance), comme Ouah (en français) et Bow wow (en anglais) pour l'aboiement d'un chien

l'onomatopée est un phénomène marginal dans l'étude du langage et ne mérite pas une attention particulière en linguistique, l'étude du langage proprement dit .

Cependant, la linguistique ne peut se dispenser de les décrire, car s’ils occupent une place souvent qualifiée de marginale dans le système de la langue, on ne peut qu’être frappé de leur omniprésence dans le discours

L'onomatopée (mot féminin issu du grec ancien ὀνοματοποιΐα, [ὀνομα(το) (mot) et poiía (fabrication, soit « création de mots ») est un mot écrit utilisé pour transcrire un son non articulé. Par exemple, les expressions « cui-cui » et « piou-piou » sont les interjections désignant le cri de l'oisillon, « crac » l'onomatopée évoquant le bruit d'une branche que l'on rompt ou d'un arbre qui tombe au sol, « plaf » et « plouf » correspondent au bruit d'un plongeon, "paf" correspond au bruit d'un claquement (sur une joue par exempl bling bing pinpon, vroum vrour néogénése ome-atopéiétique

L'arbitraire du signe est combattu par quelques linguistes qui admettent un certain degré de motivation des mots. Ainsi P. Guiraud dans "Structures étymologiques du lexique français" (1967) confirme l'existence de la motivation de mots onomatopéiques de type acoustique où existe une analogie entre sons signifiés et sons signifiants tels glouglou, flic flac, clac et claquer, boum... qui peut s'étendre par métaphore aux couleurs ou idées assimilées à des bruits, tel l'éclat de la couleur ou la gravité de la maladie. Ce sont des mimophones.

Il relève aussi l'existence d'onomatopées articulatoires quand le mouvement des organes de la parole présente une analogie avec le mouvement signifié : par exemple le français glisser et l'anglais to glide portent ce son gl qui s'effectue "la langue tendue à plat avec une aperture resserrée et un souffle expiratoire chassé à travers le canal latéral le long duquel il glisse". La langue qui glisse mime le schème de glissade. Il est probable que ce mouvement lingual se réalise grâce à des réseaux neuronaux, dont les ancêtres commandaient les gestes de glissement de doigts ou du corps tout entier.

u Japon, il existe un nombre incalculable d'onomatopées qui, comme en anglais, ont aussi bien des fonctions verbales que nominale Si le français utilise les onomatopées essentiellement comme phononymes, d'autres langues, comme le japonais, utilisent des images sonores comme phénonymes (mots mimétiques représentant des phénomènes non verbaux : ex. ジロジロ(と)[見る], jirojiro (to) [miru], signifiant regarder intensément) ou comme psychonymes (mots mimétiques représentant des états psychiques) : ex. グズグズ[する], guzu guzu [suru], signifiant être prostré, littéralement faire gouzou gouzou). Les onomatopées sont néanmoins considérées comme des mots à part entière par la plupart des académies linguistiques.

aux niveaux neurologique et acoustique, certaines études semblent révéler des caractéristiques particulières aux onomatopées et aux interjections. Par exemple, les travaux d’Hashimoto (2006) montrent grâce à l’IRM que des stimuli acoustiques onomatopéiques activent à la fois les régions cérébrales activées lors de l’écoute des cris des animaux dont les onomatopées sont des imitations et les aires cérébrales activées à l’écoute des noms communs désignant ces mêmes animaux. Hashimoto décrit donc les onomatopées comme des ponts (bridges, dans le texte) entre la perception du langage humain et la perception des bruits de l’environnemen

Alors que les théories de l'onomatopée affirmant à la suite de Leibniz que les onomatopées sont à l'origine du langage ont été réfutées depuis par Max Müller, Otto Jespersen ou Chomsky, l'onomatopée, comme son étymologie l'indique, reste un moyen de formation de mots important dans les différentes langues : de nombreux mots des lexiques des différents idiomes sont des dérivés d'onomatopées.

La bande dessinée fait un usage fréquent d'onomatopées pour illustrer les actions sonores non parlées. C'est en particulier fréquent dans les comic strips, auxquels Serge Gainsbourg rend hommage en 1968 en chantant Comic Strip, que Brigitte Bardot ponctue d'onomatopées

Claude Francois le jouet extrordinaire n jouet extraordinaire

Avec de gros yeux verts

Je l'ai pris dans mes bras mais quand

Je l'ai posé par terre

Il faisait zip quand il roulait

Bap quand il tournait

Brrr quand il marchait

Dans le grenier j'ai retrouvé

Ce jouet extraordinaire

J'ai appelé mon p'tit garçon

Et le lui ai offert

Il était vieux et tout rouillé

Mais quand on l'a posé par terre

Il faisait toujours zip

Quand il roulait bap

Quand il tournait brrr

Quand il marchait

Je ne sais pas ce que c'était

Et je crois que je n'le saurai jamais

Je ne sais pas ce que c'était

Et je crois que je n'le saurai jamais

Jacques Dutronc Les Plays boys Moi j'ai un piège à fille, un piège tabou

Un joujou extra qui fait "crac-boum-hu"

Les filles en tombent à mes genoux

Serge Gainsbours Comic strip

Gainsbourg propose cette année-là une chanson totalement innovante, truffée d'onomatopées. L'invitation est sans ambiguïté :

Viens petite fille dans mon comic strip

Viens faire des bulles, viens faire des WIP !

Des CLIP ! CRAP ! des BANG ! des VLOP et des ZIP !

SHEBAM ! POW ! BLOP ! WIZZZZZ !

olette s, d’onomatopées : « heu, heu », « Ploc ! ploc ! », « Tsk, tsk » ou de pseudo‐onomatopées comme le « Kekekekekecekça ? » des grenouilles. Ces marques langagières de l’enfance, (l'enfant est appelé « bébé »,) composées de bruits et de sonorités diverses, ainsi que les nombreuses didascalies

On trouve de fait au Japon, « pays des onomatopées [5] », des dictionnaires qui les compilent et les explicitent ; les mangas et la littérature en sont truffés où elles « offrent une « bande son » riche d’une puissante force d’évocation » (Nouhet-Roseman 2010, p. 168) ; toute discussion est constamment ponctuée de mots phatiques qui permettent de garder le contact en sonorisant l’état d’écoute et d’attention (« Mmmh », « Etto », « Sokka », « ne », etc.). Le langage courant y a recours dans la description des phénomènes, c’est-à-dire des événements qui engagent significativement la subjectivité du locuteur, quel que soit le registre. Il pourra s’agir, par exemple, d’un certain type de frottement d’étoffe, d’un bruit qui sonne singulièrement, d’une sensation de peau qui engage la caresse, d’une façon particulière de regarder, de l’éveil d’un sentiment nouveau ou inattendu. Car l’onomatopée signe tout ce qui interpelle l’attention, que cela fasse dresser l’oreille, la vue, les sensations du cœur (kokoro), les narines, la sensibilité tactile ou les papilles. Tout ce qui arrive – que ce soit de l’ordre de la sensation, du sentiment, de l’émotion ou de la perception – semble avoir, en japonais, une sonorité. Pika pika, par exemple, traduit quelque chose d’étincelant, de scintillant comme le pavillon d’or de Kyoto. Kiiii évoque un bruit strident, qui pénètre l’oreille. Le bruit d’un roulement peut faire koro koro, goro goro, korori, kororin, selon la consistance et la sonorité du matériau (par exemple, karan karan est le bruit que fait un objet métallique). Gusugusu est le bruit de reniflement d’une personne enrhumée, kun kun celui d’une personne qui hume un parfum. Bura bura sonorise l’état d’esprit dans lequel se trouve quelqu’un qui flâne avec contentement, mais muka muka exprime la colère réprimée et difficilement contenue, tandis que doki doki correspond à l’état de trac d’un acteur qui entre en scène ou d’un footballeur sur le point de tirer un pénalty. Jiro jiro est le regard sans gêne, maji maji le regard fixe et captivé, et shige shige le regard scrutateur, voire inquisiteur. Boton est le bruit que fait une canette de bière quand elle tombe dans le réceptacle d’un distributeur de boissons. Tsuru tsuru est la sensation de peau que l’on éprouve au sortir du bain dans une onsen (source thermale). Zawazawa est le bruissement de la ville associé à un sentiment d’angoisse. Don est une forte détonation, de celles que font les « feux d’artifices » (hanabi) ou les explosions de bouteilles de gaz lors d’un incendie. La combinaison de Don et de Pika (quelque chose d’étincelant) forme Pikadon, le son au moyen duquel on désigne l’explosion des bombes atomiques Little boy et Fat Man sur Hiroshima et Nagasaki.

es créations onomatopéiques sont monnaie courante. Les Japonais les classent en trois sortes, les giongo sont construites à partir des sons du corps et de son environnement (bochan pour dire Plouf !, gata gata pour le son d’un tremblement de terre) ; les giseigo traduisent les voix (wan wan pour un aboiement, kyaa pour un cri féminin) ; les gitaïgo, « mots imitant l’état » rendent compte d’attitudes, de sensations et de qualités comme peut le faire un Bof ! en français. Toutes suivent une logique qui permet à l’interlocuteur d’en saisir le sens au long d’un rhizome similaire à celui que dessinent les racines étymologiques de certains de nos propres néologismes. En remarquant qu’au Japon les onomatopées ne sont devenues si fréquentes qu’à partir du XVIe siècle, Augustin Berque défend l’idée que cette « verbalisation du perçu » est le signe d’une « option culturelle » qui valorise la perception immédiate. Son usage dans une langue donnée pourrait même constituer « un indice du rapport que les individus parlant cette langue entretiennent avec la réalité » (Berque 1986, p. 35-36). Ainsi, « la propension du japona

’onomatopée permet en effet de faire le pont entre l’imprédicable (l’environnement) et le sonore (une nature), entre le fait brut et le dicible (un monde)is à multiplier les onomatopées, donc à réduire le degré de verbalisation, est un signe parmi d’autres que la culture japonaise tend à abstraire le moins possible le sujet de son milieu » (op. cit. p. 38).

:

L’arbitraire du signe, qui permet d’exprimer une idée (une « signification », dira le linguiste) sans référence au contexte d’élocution (un signifiant) ne caractérise pas les interjections. Ces dernières, bien au contraire, « prétendent exprimer une perception uniquement sensible [et] non intellectuelle » (Labrune 1987, p. 286). Elles sont motivées par ce qui entoure les locuteurs, et ne participent au langage que dans la mesure où elles sont « performées » dans une situation singulière qui soulève un état d’être inattendu. D’une manière générale, elles traduisent la relation du locuteur à ce qui lui arrive (« Ah ! Mon Dieu ! ») ou à ce qu’il énonce (« Il prit la porte, hélas ! »). Autrement dit, les interjections et onomatopées introduisent une dimension concrète, quelque chose qui ne peut être abstrait de ce qu’est en train de vivre le sujet locuteur. Les interjections signalent un état particulier du sujet, où le langage ne va plus de soi, où le dicible fait défaut pour traduire ce qui arrive alors même que c’est précisément ce défaut et cet écart qui importent. Elles mettent l’accent sur un désordre qui touche à la motivation langagière, plus qu’à un motif (un signifié ou un signifiant) que le locuteur se sent alors incapable de traduire dans le cadre d’une logique grammaticale, ou de qualifier au moyen des mots et concepts de son vocable.

Saussure devance le contre-argument qui pourrait lui être opposé : l’existence des onomatopées et des exclamations (ces dernières correspondent à ce que nous appelons dans cette thèse des interjections primaires et secondaires). Aucune ne peut selon Saussure réfuter le principe d’arbitraire du signe, puisqu’elles ne sont que d’importance secondaire, peu nombreuses et à demi conventionnelles. Plus précisément, au sein du paragraphe consacré aux onomatopées, Saussure distingue les onomatopées authentiques de certains mots pouvant être interprétés comme onomatopéiques. Les onomatopées authentiques (glou-glou, tic-tac) contiennent bien une part de motivation, mais une part seulement, tout d’abord parce que différentes langues utilisent différentes onomatopées, et ensuite parce qu’elles sont plus ou moins entraînées dans l’évolution phonétique, morphologique, etc. que subissent les autres mots, ibid. : 102). Ainsi, seule une partie du signifiant des onomatopées authentiques est motivée. Ce sont ces onomatopées qui nous occuperont principalement dans cette thèse. Enfin, l’opposition entre motivation absolue et motivation relative : le terme de motivation apparaît pour la première fois dans le CLG non pas dans le paragraphe consacré aux onomatopées, mais beaucoup plus loin, dans la deuxième partie, linguistique synchronique, dans le chapitre consacré aux mécanismes de la langue. L’arbitraire absolu et relatif s’opposent naturellement à la motivation absolue et relative. L

Les formes onomatopéiques se retrouvent couramment dans toutes les langues. Leur importance varie cependant d’une langue à l’autre. La présence de cette catégorie de mots “naturels” incite certains linguistes à formuler une hypothèse selon laquelle les onomatopées sont les traces d’une langue primitive qui peut expliquer l’origine du langage. Partant de cette hypothèse, la présence des formes onomatopéiques est considérée comme une preuve en faveur de la thèse naturaliste qui établit l’existence de lien naturel entre les mots et les choses. Selon l’érudit Charles de Brosses (1709-1777), l’origine du langage et la formation ultérieure des mots sont bâties sur la base de l’imitation de la nature.[5

Dans un but opposé, Ferdinand de Saussure simplifie le problème en les excluant de la langue : « On pourrait s’appuyer sur les onomatopées pour dire que le choix du signifiant n’est pas toujours arbitraire. Mais elles ne sont jamais des éléments organiques d’un système linguistique ».[7] Il conteste aussi leur symbolique puisque les onomatopées comme les interjections varient selon les langues. Le cas particulier des onomatopées illustre les paliers successifs qui mènent au langage. Roman Jakobson donne des exemples, dans des onomatopées d’enfants, d’emplois de sons qui ne sont pas encore acquis en tant que phonèmes.[8] L’enfant utilise facilement divers sons pour imiter, il est à son aise lors d’une motivation directe, mais la difficulté de l’acquisition du langage réside dans la motivation indirecte, dans la mise en place du système organisé de la hiérarchie phonématique. Les onomatopées associent un objet à une unique syllabe répétée. Nous sommes à un stade primaire d’analyse. Cependant pour Roman Jakobson, « c’est plutôt à la valeur expressive de l’exceptionnel qu’à l’imitation acoustique fidèle que serait dû l’emploi chez l’enfant de voyelles palatales arrondies dans ses mots onomatopéiques, alors que dans le reste du vocabulaire il continue à les remplacer par des voyelles non arrondies ou vélaires ».[9]Selon le linguiste, l’enfant emploierait des sons non inclus dans son système phonématique pour leur valeur exceptionnelle. Ce qui est déjà une forme de motivation.

Ainsi selon la linguistique saussuriene et de ses disciples "l'origine du langage n'a pas d'importance, ce n'est pas une question à poser" !

Aisi

Pour ébaucher une nouvelle écoute des mots, il faut approfondir ce glissement lingual et linguistique. L'étymologie de glisser peut nous fournir une aide précieuse. Le mot glisser est entré dans la langue française par les Francs qui firent plusieurs incursions dans l'Empire romain. Au VI ème siècle les descendants de Clovis établirent leur suprématie sur les autres peuples germaniques, puis sur la Gaule romanisée qui finit par adopter leur nom et devenir la France. C'est à partir du francique glidan que s'est formé le verbe gliier en ancien français, mutant en glicier en 1190 sans doute sous l'influence de glacier, puis "glisser" apparu en 1165 dérivant du latin glaciare et du bas latin glace.

A la multiplicité des signifiants qui se sont succédés dans le temps pour le signifié glisser, est opposée la constante du groupe phonémique ou littéral gl. Si le signe linguistique conscient saussurien se définit par sa mutabilité diachronique, c'est-à-dire ses changements fréquents au cours de l'évolution de la langue comme en témoignent les descendants évolutifs de glisser, il faut d'emblée souligner que ces séquences sonores ou littérales motivées ont deux caractéristiques, d'une part une remarquable stabilité diachronique et d'autre part une nature inconsciente, puisque jusqu'alors ils sont ignorés de tous, ce qui - vous en conviendrez - est la preuve irréfutable de leur caractère inconscient.

Dans la page précédente sur le grondement des mots de la grippe, il semble que le doublet gr glisse linguistiquement en gl lors de la phase de liquéfaction/liquidation de la grippe, comme si le passage du r au l permettait de liquider le mauvais r du grippé !

Peut-on en conclure que le groupe phonémique gl porte à lui seul le sens de glissement ?

Pour l'établir il est nécessaire d'étudier d'autres signifiants du lexique français conscients dans lesquels gl s'est glissé. A titre comparatif si l'on compare le matériau signifiant des mots français glace, allemand Eis et anglais ice avec le verbe glisser, on se rend compte que glisser a en commun avec Eis et ice le couple de phonèmes is, qui est en rapport avec une surface, que l'on retrouve en français dans glisser, la glace se développant (es) en surface (des eaux) pour les Allemands et réalisant un obstacle (ic) glissant pour les Anglais.

Mais pour tirer son épingle du jeu des signifiants, il faut élargir la recherche à d'autres mots pris au hasard tels: épingle, agglomération, glace, glaire, angle, règle, glaive, gluant, sanglot, ongle, aigle, glousser; on se rend alors vite compte que la notion de glissement ne peut être associée qu'à glace et éventuemment à glaire et gluant, évocateurs de matière visqueuse qui peuvent faire glisser.

Les tois onomatopées glups, glouglou et glagla sont également étrangères à ce concept de glissement. La première glups est une imitation du bruit de la déglutition humaine, glouglou l'imitation d'une bouteille qui se vide et glagla l'expression de la sensation d'un froid intense.

Les caractéristiques du référent pénètrent le cerveau par l'intermédiaire des organes sensoriels qui constituent une sorte de clavier permettant d'adresser des messages informatifs multimodaux: vision, audition, olfaction, tact, goût. Le langage humain ne se transmet que par l'audition et secondairement par la vision lors de la lecture du signifiant graphique correspondant. Les onomatopées ne peuvent être qu'essentiellement de type imitation sonore, car une odeur, un goût, un toucher, une vision, une sensation thermique ne sont pas des bruits que l'on peut reproduire. Cependant il est possible de les transcrire vocalement soit parce qu'elles sont associées à un bruit tel clac qui relie le retentissement et la vision d'un objet qui se ferme comme le claquement d'une porte. Pour les odeurs et le goût, la langue est obligée de faire des comparaisons dans le registre visuel ou sonore pour tenter de transmettre cette perception olfactive, tactile ou gustative : une odeur vanillée, un contact rugueux, un goût sucré.

Pour l'onomatopée gla-gla qui traduit la sensation de froid (tact thermique), nul doute qu'il faille en chercher l'origine dans le signifiant glace (eau) qui nous refroidit, nous glace. La sensation de froid est ainsi reliée à un référent connu qui l'engendre. Ainsi gl est accessoirement associé à cette sensation de froid et pour cette sensation peut être aussi rangé dans les "esthésièmes".

Mais quel est vraiment le sens caché du couple consonnantique gl ? Si nous examinons la douzaine de mots pris au hasard, il est possible après réflexion de déceler deux sens inconscients issu du même mot conscient, soit celui de fondre, fusion soit celui de fondre sur.

Un signifié inconscient fondre

En effet la glace fond, c'est évident, et la glace (miroir) réalise la fusion de l'objet et de son image, qui se confondent (le stade du miroir pour l'enfant permet la prise de conscience de l'identité par cette image dont les lignes se fondent, se confondent avec l'image du corps réel). On fond en sanglots, on doit se fondre à la règle. L'agglomération est le résultat d'une fusion d'objets (conglomérat, global, englober et sans doute engloutir). L'épingle, comme la sangle servent à unir, à fusionner deux objets séparés, de même la glu. Le gl d'igloo est motivé par la glace qui le construit et la fusion des blocs de sa paroi. La glycine fusionne avec son support. L'angle est réalisé par l'intersection de deux lignes qui finissent par fusionner en un point, alors que la confusion des lignes et des couleurs (le fondu, fondu-enchaîné) résulte d'un aveuglement, d'un flou visuel (bigleux, glaucome) bien glauque, source d'imbroglio.

Le contact de ce qui fond, se liquéfie, fond dans la bouche est la source de mots qui prennent le gl de glace, tels glaire, glaviot, gluant, et s'étend par généralisation tactile aux éléments visqueux : glaires, voire gland, et glucide, glycine (sucre), gluten, gluau, seigle, glaise. La viscosité sanguine n'échappe pas à ce marquage: règles, sanglant ou ensanglanté, témoignant d'une effusion de sang, de globules rouges, que l'on peut corriger par transfusion.

La gloire et celle du Christ et des Saints (auréole lumineuse) est certainement liée à la diffusion, une diffusion de lumière, mais aussi avec G majuscule une diffusion de La Langue (G) comme dans le mot Graal.

La présence de gl dans églantier est plus difficile à comprendre, peut-être est-ce dû à sa remarquable capacité à fusionner par bouturage avec toute espèce de rosiers ou à s'accrocher aux vêtements pas ses épines ? Le sigle est une unité lexicale qui fusionne, agglomère les initiales des mots qui le composent.

L'aigle qui fond chaque jour sur Prométhée

Le concept de fondre sur est inscrit par la médiation de ce couple gl dans aigle (qui fond sur sa proie) ou dans sanglier (qui fond sur son agresseur). Le glaive du gladiateur, telle l'épée de Damoclès, fond sur la victime. L'ongle s'orne de gl car maints animaux tels les rapaces s'en servent pour fondre sur (ils n'ont pas bec et ongles pour rien!). En outre la matière kératinisée de l'ongle fond à la chaleur et les médecins utilisent cette propriété pour le percer avec un trombone rougi afin d'évacuer l'hématome sous-unguéal. Le nom Angles est sans doute lié au fait que le peuple "barbare"des Angles fondait sur ses ennemis lors de ses invasions nombreuses pour coloniser ce qui est devenu l'Angleterre.

Ce double sens de fondre représenté par le doublet gl permet d'expliquer les homophonies et peut expliquer le passage d'un concept à l'autre surtout dans le domaine de l'imaginaire: ainsi le gl qui fond sur de l'aigle peut être remplacé par le gl de fusion / union. L'aigle qui réunit les deux composants (conscient et inconscient) était un symbole de leur réunion dans l'hermaphrodite alchimique et symbolise la création d'un nouveau centre de la personnalité, que Jung nomme le Soi.

Le bruit de glougloutement de la bouteille a été comparé à celui de la déglutition d'un liquide: glouglou, surtout lorsqu'on l'engloutit vite. Le glougloutement du dindon et le gloussement de la poule sont d'origine onomatopéique imitative.

Si le terme Google est dérivé consciemment de gogol, inconsciemment leurs auteurs y ont clairement indiqué leur désir inconscient d'une part d'une fusion des langues (gl- G) et d'autre part d'une rapidité pour que le moteur de recherche fonde sur les mots clés recherchés.

gl = glisser/fondre, fondre sur, schèmes dynamiques auxquels peut parfois s'accrocher la sensation de froid.

Liste d’onomatopées et le bruit, cri ou sentiment exprimé.

Onomatopée Bruit, cri ou sentiment exprimé

ah sentiment vif, insistance ou renforcement; marque la surprise, la perplexité, retranscrit le rire

aïe (répété plusieurs fois) douleur et, par extension, surprise désagréable, ennui

areu areu premiers sons du langage que le bébé émet en signe de bien-être

atchoum

En anglais : achoo éternuement

badaboum chute suivie de roulement

bang explosion violente

bang

En anglais : pop éclatement d’un ballon

bang (pistolet); pan (pistolet); boum (canon); ra-ta-ta-ta (mitraillette)

En anglais : bang, blam, boom, kaboom ou pow tir de canon, de mitraillette ou de pistolet

bè; bê

En anglais : bah bêlement (de la chèvre, du mouton)

blablabla; blabla verbiage

bof mépris, lassitude, indifférence

boum quelque chose qui cogne, tombe, explose (boum : tir de canon)

broum ronflement et trépidation d’un moteur

bzzz vol des insectes (abeilles, moustiques)

chut murmure (se dit pour demander le silence)

clac bruit sec, claquement

coac coac; coa, coa

En anglais : ribbit ribbit cri de la grenouille

cocorico

En anglais : cock-a-doodle-doo cri du coq

coin-coin (invariable)

En anglais : quack quack cri du canard

cot cot gloussement, caquètement de la poule

crac bruit sec (choc, rupture), évènement brusque

croâ (souvent répété)

En anglais : caw caw cri du corbeau

cuicui; cui-cui; piou piou (poussin), cot cot (poule)

(familiers)

Au pluriel : des cuicuis, des cui-cui

En anglais : chirp chirp, tweet tweet pépiement d’oiseau

ding tintement, coup de sonnette

drelin (vieilli) bruit d’une clochette, d’une sonnette (on emploie maintenant dring ou ding)

dring

En anglais (sonnerie de téléphone) : ring ring, ring a ling, ring ding, ding dong, ding ding bruit d’une sonnette (électrique), d’une sonnette de téléphone

euh marque le doute, l’hésitation, l’embarras, la recherche d’un mot

glouglou (employé seulement comme nom, pas comme interjection)

bruit que fait un liquide qui coule dans un conduit, hors d’un récipient

cri du dindon, de la dinde

groin groin

En anglais : oink oink cri du cochon ou du sanglier

grrr grondement du chien; exprime l’agressivité, la hargne

ha douleur, surprise (agréable ou non), rire (souvent répété)

ha ha; hi hi; ho ho; hé hé (ricanement)

En anglais : hahaha, heh heh, hohoho, (tee-) heehee éclats de rire

hé; eh sert à interpeler, à appeler, à attirer l’attention

hi (souvent répété) rires ou parfois pleurs

meuh meuglement de la vache

miam; miam-miam

(familier)

En anglais : om nom nom, yum, yum-yum ou mmmm plaisir de manger

miaou

Se met au pluriel : des miaous.

En anglais : meow, miaow ou mew cri du chat

oh marque la surprise ou l’admiration, renforce l’expression d’un sentiment

ouah; ouaf-ouaf; wouf

(généralement répétés); grr (grognement)

En anglais : woof, arf, bow wow, bark, werf, ruff (généralement répétés) aboiement de chien

ouah; waouh admiration, joie, jubilation

ouch; aïe; ouille (canadianisme) douleur

ouf soulagement

ouille (souvent répété; régionalisme : ouch) exprime la douleur, la surprise et le mécontentement

ouin bruit de pleur, de sanglot

oups exprime la surprise face à une bêtise, une gaffe, un raté

paf bruit de chute, de coup

pff; pfft; pfut… exprime l’indifférence, le mépris

pin-pon

En anglais : wee woo, nee nar, nee naw bruit des avertisseurs à deux tons des voitures de pompiers

plic; plic ploc

En anglais : drup drup, drip drop, plink plonk bruit d’une goutte d’eau qui tombe

plouf; ploc; floc

En anglais : splash bruit de chute dans l’eau (floc : bruit d’un plongeon)

prout

(enfantin) bruit de pet

pschitt; pschit; pscht bruit d’un liquide qui fuse, qui jaillit, comme du champagne

psitt; psst

(familier) bref sifflement qui sert à appeler, à attirer l’attention

ronron

(familier)

En anglais : purr (ronronnement) ronflement sourd et continu, ronronnement du chat

smack

En anglais : mwah, smooch, smack baiser sonore

snif bruit de reniflement, symbolisant la tristesse

tchou tchouu; tagadam; tougoudoum (bruit des roues sur les rails)

En anglais : choo choo, whoo whoo, whoot whoot bruit du train

tic-tac; tictac (nouvelle orthographe)

Au pluriel : des tic-tac ou des tictacs

En anglais : tick tock bruit d’une horloge ou d’un autre mécanisme semblable

toc; toc-toc

(souvent répété)

En anglais : knock knock (bruit lorsqu’on frappe à la porte)

bruit, heurt

bruit lorsqu’on frappe à la porte

toc-toc; boum-boum

En anglais : thump thump, lub-dub, bum-bump battement de cœur

tsoin-tsoin; tsointsoin (nouvelle orthographe)

Au pluriel : des tsoin-tsoin, des tsointsoins imite de façon comique un bruit d’instrument à la fin d’un couplet

vlan bruit fort et sec

vouh; wouuuh

En anglais : swish (brise légère), whoosh (vent fort) bruit du vent

vroum bruit d’un moteur qui accélère

zzzz… bruit continu qui vibre légèrement, comme un bourdonnement d’insecte, un ronflement, le bruit d’un coup de fouet, etc.

Michaël Grégoire Correspondances corps - corpus : recherche de symptômes linguistiques des pathologies1